- Нижний Новгород – город древний, город славный, город молодой

- 9 фактов о доисторическом Нижнем: мамонты, древние племена, ледниковый период

- 12 век | Россия

- Владимир Мономах и основание Владимира

- Мстислав Великий

- Ярополк II, Мономаховичи, Мстиславичи и Ольговичи

- Борьба за Переяславль

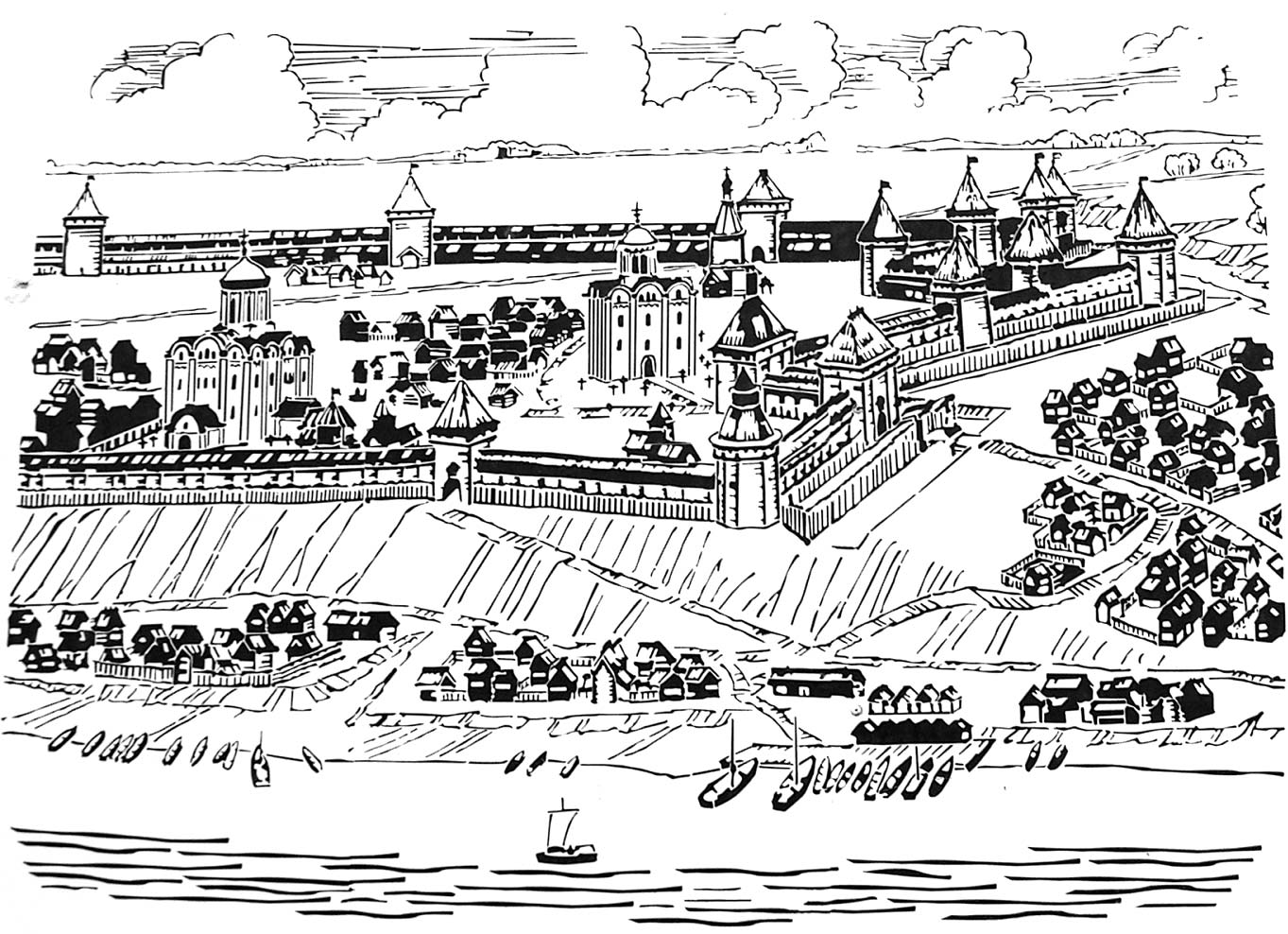

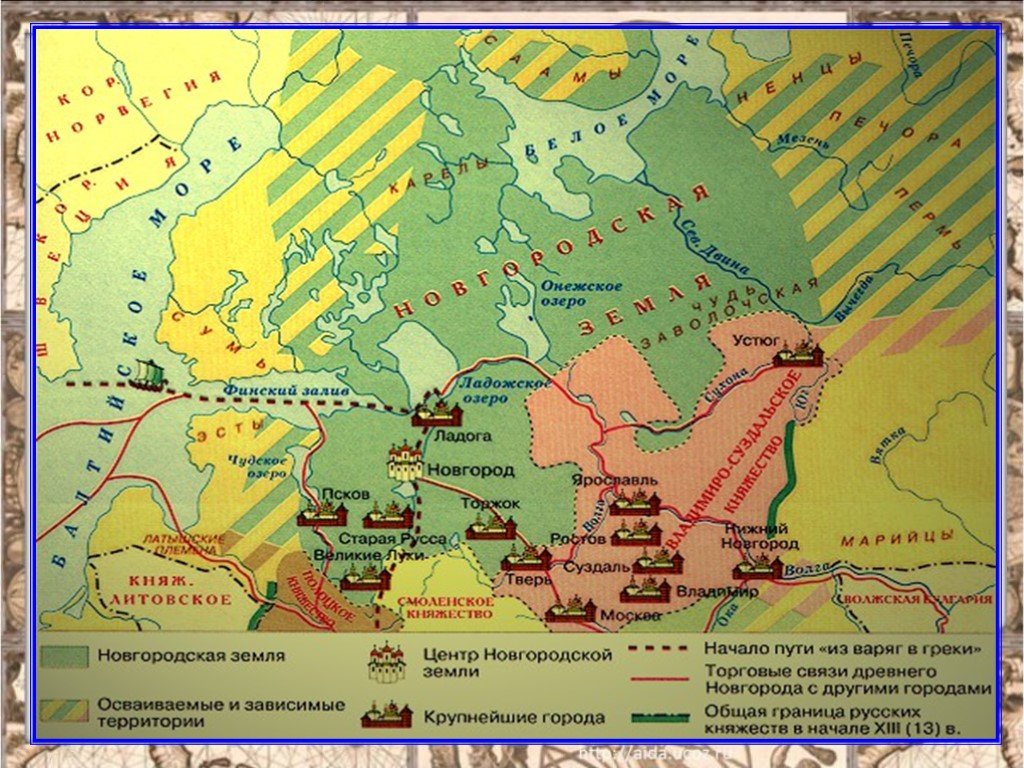

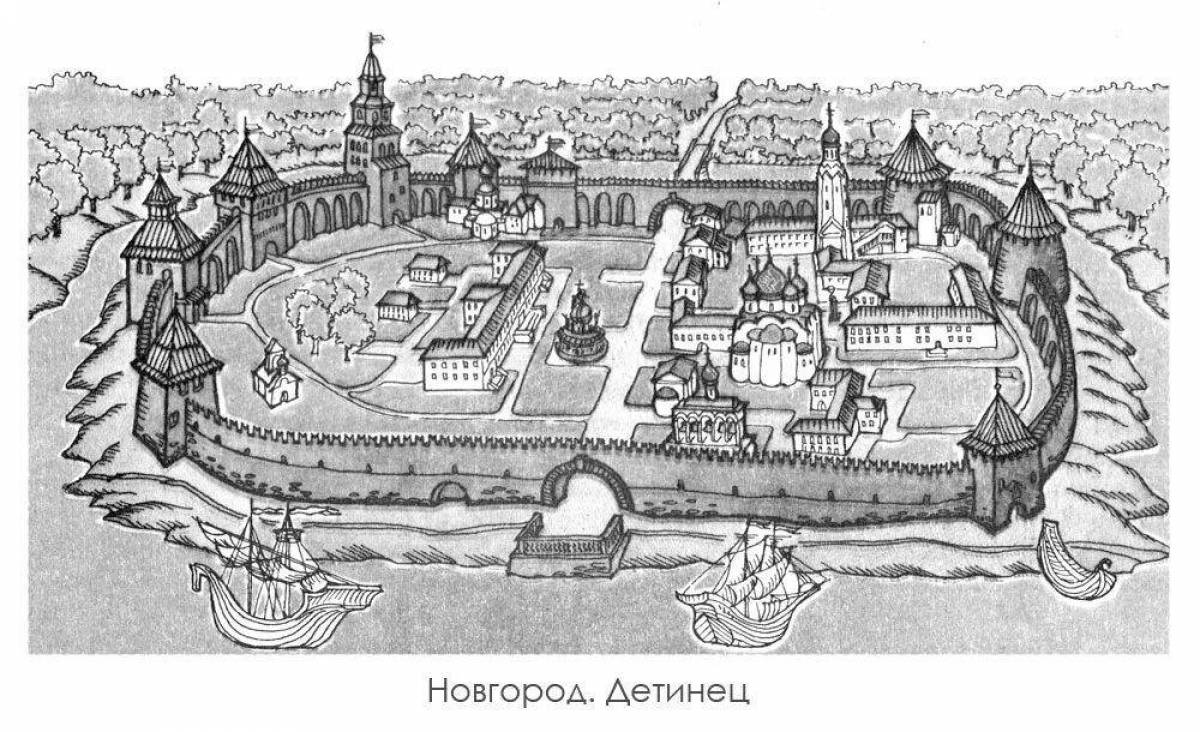

- Возникновение Новгородской республики

- Ольговичи у власти

- Царствование Изяслава II и борьба за Киев

- Освоение Северо-Восточной Руси

- Андрей Боголюбский и Владимирская икона Божией Матери

- Разграбление Киева и восстание Владимира

- Убийство Андрея Боголюбского

- Борьба за господство в Северо-Западной Руси

- Большое Гнездо

- 9 век Россия | Россия

Нижний Новгород – город древний, город славный, город молодой

Нижний Новгород – один из самых древних городов России, административный центр Приволжского Федерального округа, пятый по численности населения мегаполис в стране.

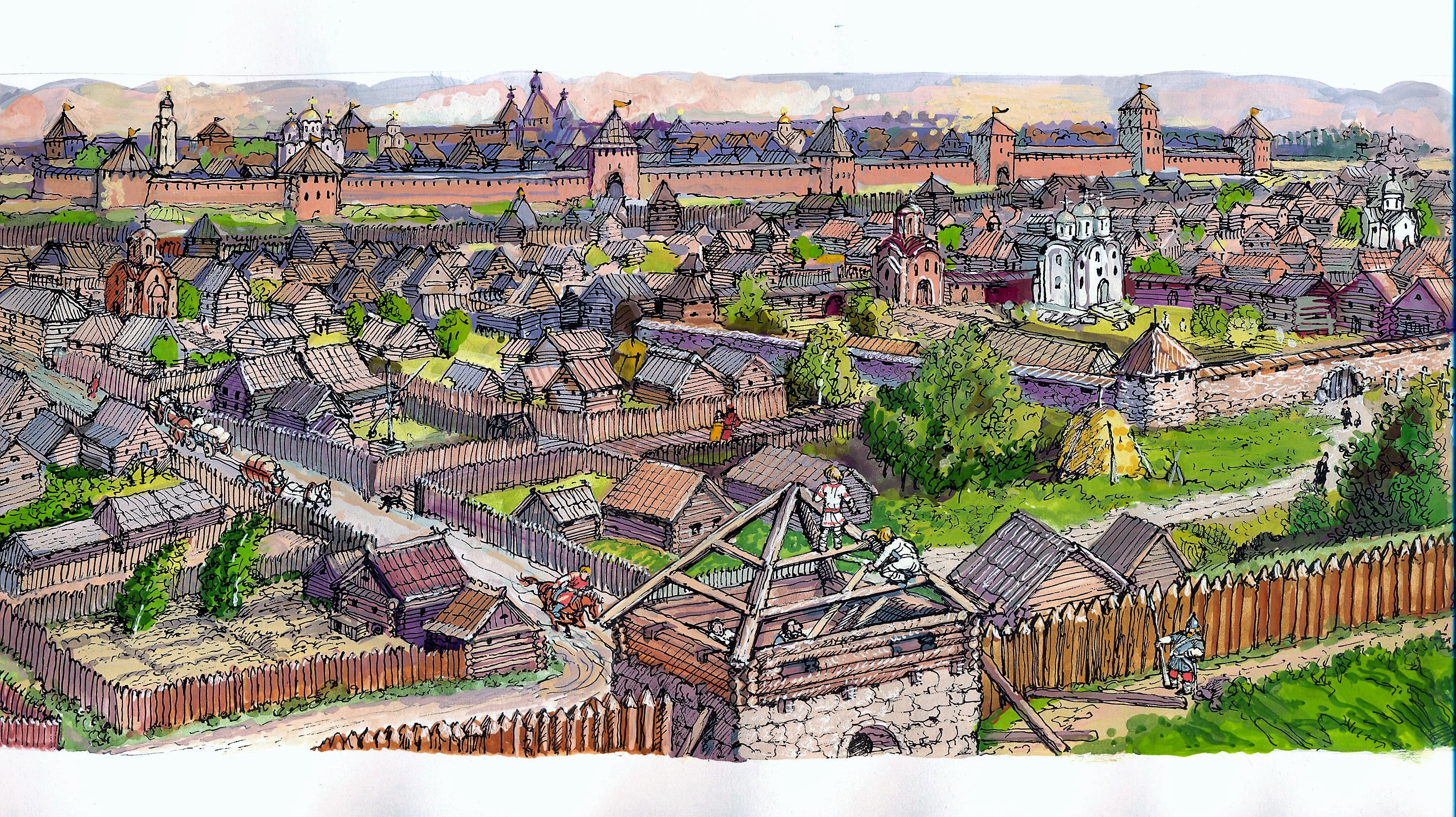

Нижний Новгород был основан в 1221 году великим князем Владимирским Георгием (Юрием) Всеволодовичем. Это один из немногих русских городов, основанных святым.

С 1932 по 1999 гг. город носил название Горький в честь всемирно известного писателя, классика мировой литературы Максима Горького, уроженца Нижнего Новгорода.

Нижний Новгород расположен на месте слияния двух великих рек Волги и Оки.

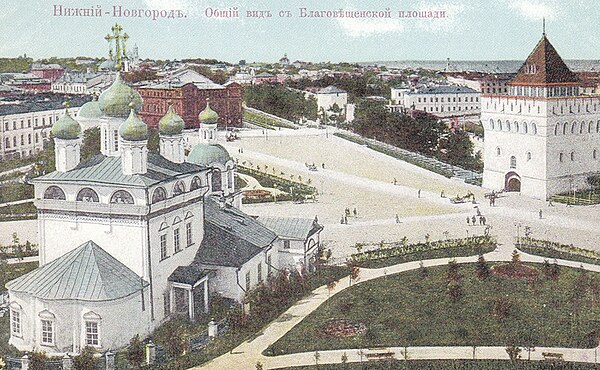

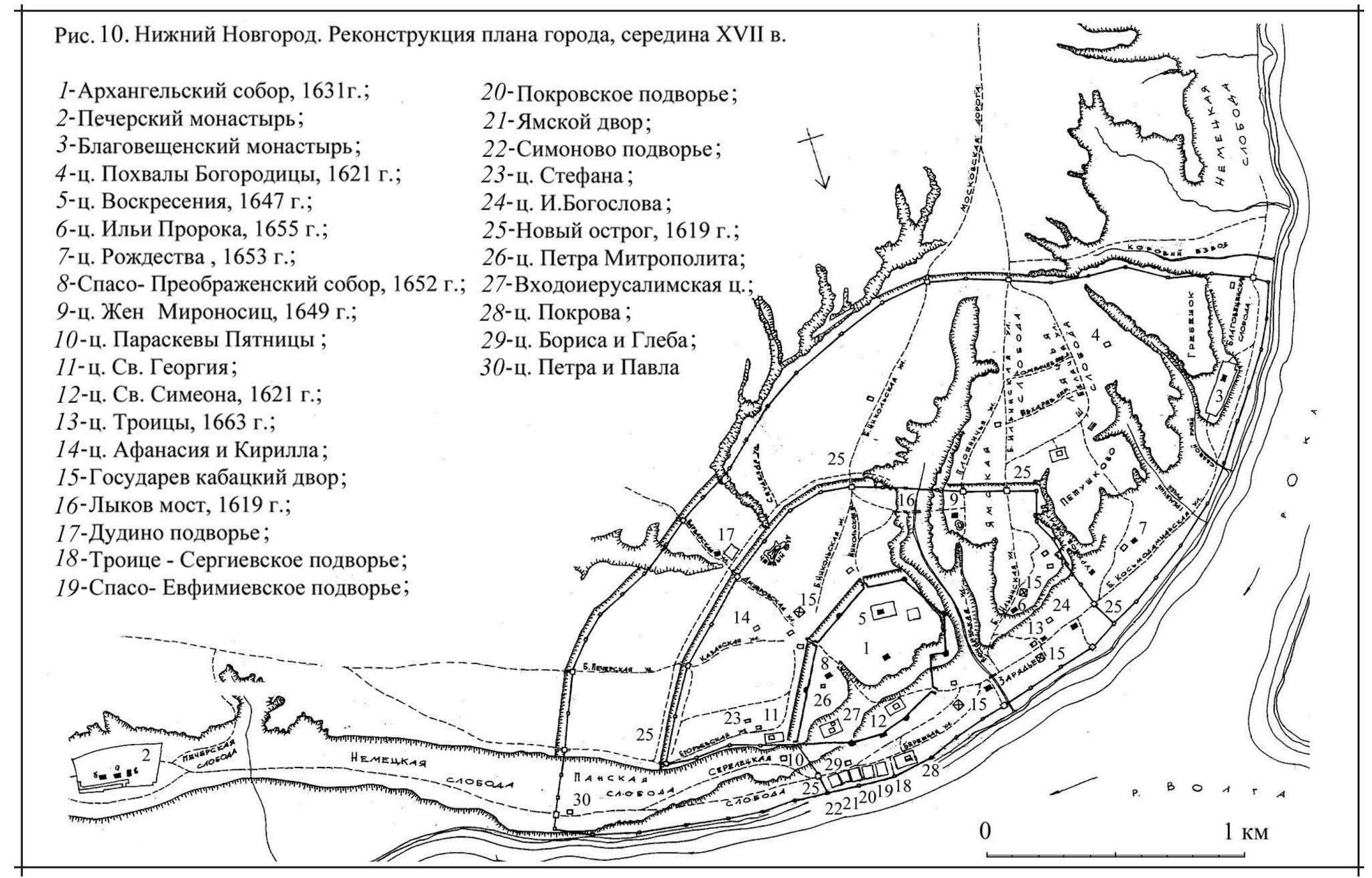

Видом на “Стрелку”, где сливаются их воды, приезжали полюбоваться многие мировые знаменитости. И сегодня туристов завораживает этот величественный, ни с чем не сравнимый вид. Ока делит город на две части: нагорную, расположенную на правом высоком берегу на Дятловых горах, и раскинувшуюся на левом низинном, простирающуюся до волжского берега заречную. Волга разделяет Нижний Новгород и Борский округ. Два древних монастыря – белокаменный Благовещенский, ровесник города, возведенный на Дятловых горах, и Печерский Вознесенский, основанный в 1328-1330 годах святым Дионисием Суздальским, расположенный на “предгорье” знаменитых Скворцовых гор, являются настоящими “жемчужинами” города.

Волга разделяет Нижний Новгород и Борский округ. Два древних монастыря – белокаменный Благовещенский, ровесник города, возведенный на Дятловых горах, и Печерский Вознесенский, основанный в 1328-1330 годах святым Дионисием Суздальским, расположенный на “предгорье” знаменитых Скворцовых гор, являются настоящими “жемчужинами” города.

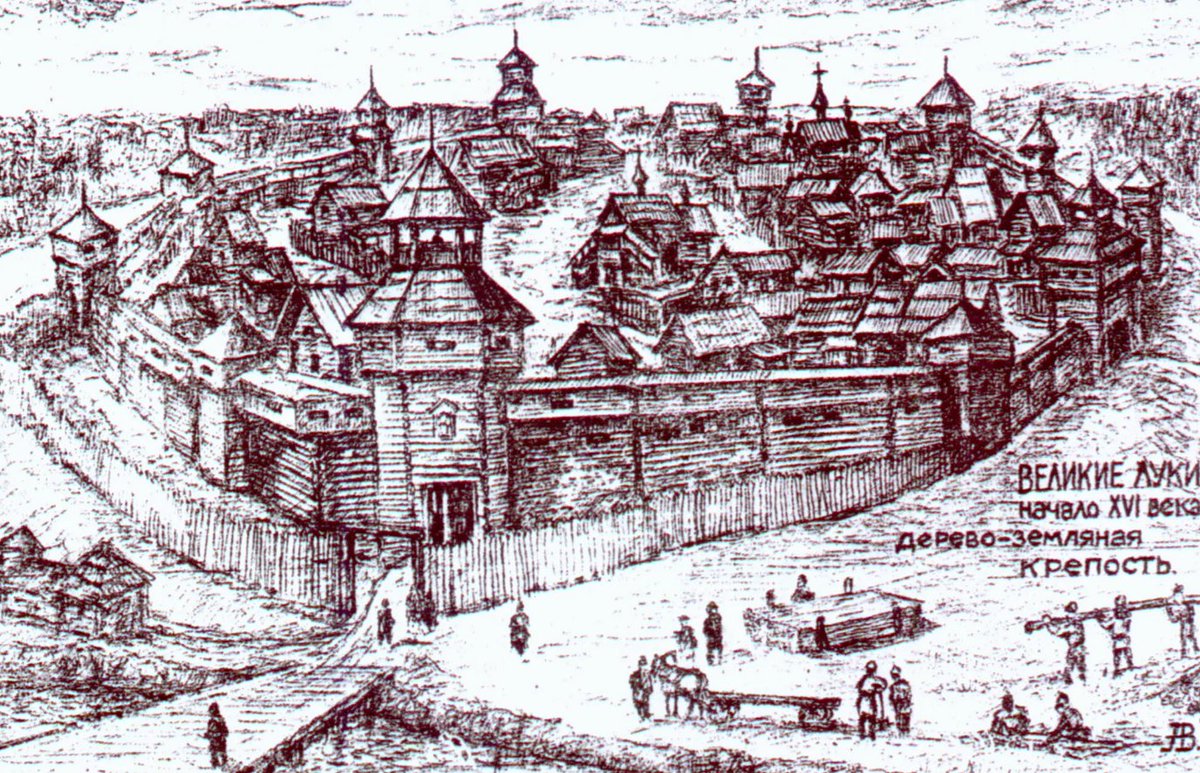

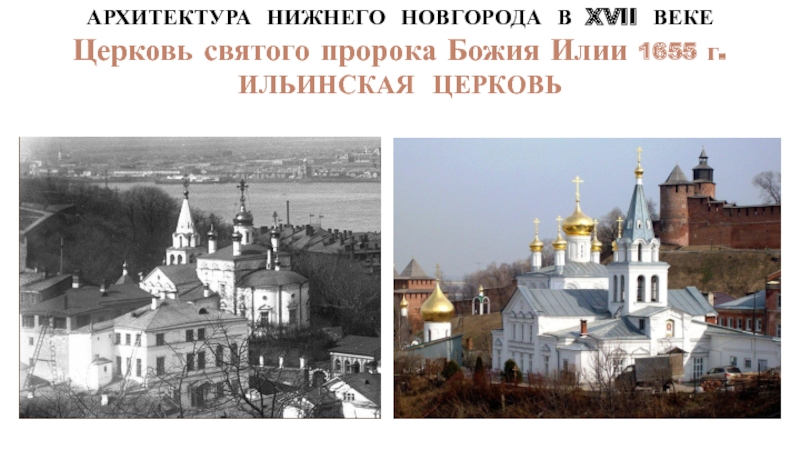

Особого внимания заслуживает каменный Нижегородский кремль, построенный в начале XVI века взамен сгоревшего деревянного. Эта средневековая крепость за всю свою историю единственная в России осталась неприступной для врага. Здесь, у Ивановской башни великий гражданин и патриот земли Русской земский староста Козьма Минин собрал средства и организовал вместе с князем Дмитрием Пожарским Народное ополчение, освободившее в 1612 году Москву от польско-литовских захватчиков.

Значительную роль в обороне города Горького сыграл Кремль и в годы Великой Отечественной войны. Тогда кровли Тайницкой, Северной и Часовой башен были разобраны и на верхних площадках установлены зенитные пулеметы, защищавшие город от немецко-фашистской авиации. Кремль серьезно пострадал в военные годы, но, благодаря архитектору-реставратору, историку архитектуры Святославу Агафонову, руководившему его реставрацией, по сей день впечатляет горожан и многочисленных гостей Нижнего Новгорода своей монументальной архитектурой и многовековой славной историей.

Кремль серьезно пострадал в военные годы, но, благодаря архитектору-реставратору, историку архитектуры Святославу Агафонову, руководившему его реставрацией, по сей день впечатляет горожан и многочисленных гостей Нижнего Новгорода своей монументальной архитектурой и многовековой славной историей.

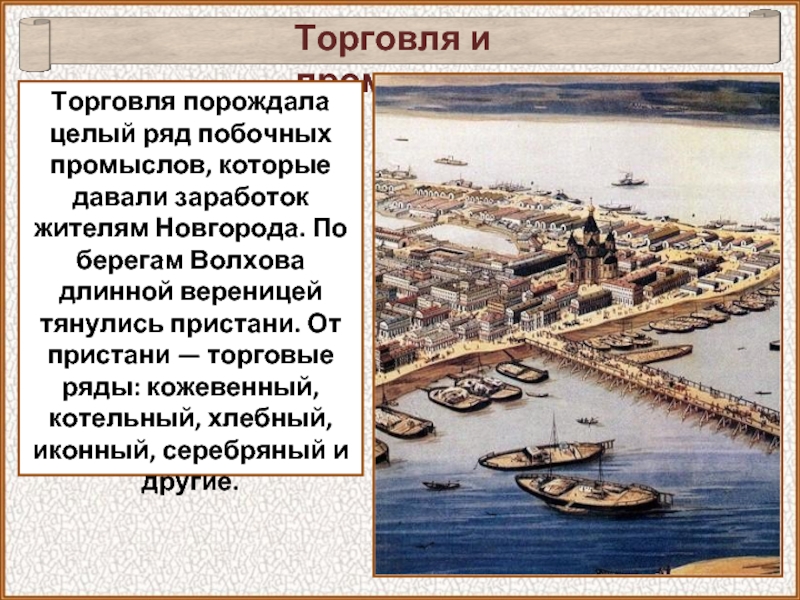

В 1817 году в Нижний Новгород на левый берег Оки была перенесена из города Макарьева знаменитая на всю Россию, крупнейшая в стране Макарьевская ярмарка. Благоустройство территории вокруг ярмарочных павильонов выросло в настоящий шедевр градостроительного развития, и уже в 1896 году здесь прошла знаменитая на весь мир, самая масштабная в истории Российской империи Всемирная художественная-промышленная выставка. Именно благодаря Ярмарке Нижний Новгород стал настоящей столицей русского купечества и получил прозвище “Карман России”.

В советское время город также активно развивался. Тридцатые годы XX века ознаменовались бурным ростом промышленности. В 1932 году начал работать Горьковский автомобильный завод – крупнейшее промышленное предприятие страны, построенное при участии Ford Motor Co. Автомобили ГАЗ быстро стали известными во всем мире. Огромную роль автозавод, наряду с другими промышленными предприятиями города, сыграл в годы Великой Отечественной войны.

Автомобили ГАЗ быстро стали известными во всем мире. Огромную роль автозавод, наряду с другими промышленными предприятиями города, сыграл в годы Великой Отечественной войны.

По сей день нижегородцы пытаются добиться исторической справедливости – присвоения городу звания “города трудовой и воинской славы”. Вклад горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне трудно переоценить. На фронтах сражались более 800 тысяч жителей нашего города, и свыше 350 тысяч из них отдали за Победу свои жизни. Огромен и вклад в Победу, который внесли горьковчане в тылу, у заводских станков. Именно в городе Горьком для нужд фронта был создан каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка. Например, только на Горьковском машиностроительном заводе за четыре военных года было выпущено столько же артиллерийских орудий, сколько на всех предприятиях Германии. Именно поэтому город регулярно подвергался массивным бомбардировкам вражеской авиации. Немецкие бомбардировщики совершили 43 налета, из них 26 – ночью. На город были сброшены 33934 зажигательные бомбы и 1631 фугасная. Бомбардировки Горького стали самыми крупными ударами Люфтваффе по тыловым районам всего Советского Союза в годы войны.

На город были сброшены 33934 зажигательные бомбы и 1631 фугасная. Бомбардировки Горького стали самыми крупными ударами Люфтваффе по тыловым районам всего Советского Союза в годы войны.

В самом центре города по сей день стоит действующий православный храм Всемилостивого Спаса, на стенах которого сохранились следы от немецких бомбардировок. Авианалет, память о котором хранит церковь, был совершен в ноябре 1941 года. Вот строчки из дневника школьника: «13 ноября бомбили с 5 утра… На Полевой улице разбомбили три дома. Людей откалывали из обломков сгоревших домов целых два дня…»

Снаряды рвались в непосредственной близости, однако здание устояло. В 2015 году к 70-летию Великой Победы по инициативе администрации Нижегородского района при поддержке Нижегородской митрополии на стене храма была установлена мемориальная доска…

Именно из-за нахождения в Горьком оборонных заводов, с 4 августа 1959 года постановлением Совета Министров СССР город стал закрытым для иностранцев.

В 1970 году Указом Президиума Верховного Совета СССР город Горький был награжден орденом Ленина.

22 октября 1990 года городу было возвращено историческое название – Нижний Новгород, а в 1991 году ограничение на посещение иностранными туристами было снято. Сегодня Нижний Новгород по прежнему является важным экономическим, промышленным, научно-образовательным и культурным центр России, одним из крупнейших транспортных узлов, важным направлением речного туризма и популярным как в России, так и в мире туристическим центром.

В городе более 600 уникальных исторических, архитектурных и культурных памятников, около 200 учреждений культуры, среди которых: 14 театров, в том числе 3 академических, филармония, 5 концертных залов, 97 библиотек, 17 кинотеатров, 25 детских клубов, 8 музеев, консерватория, цифровой планетарий.

На территории Нижнего Новгорода расположено множество разнообразных музеев, среди них: единственный в России музей Н.А. Добролюбова в бывшем доходном доме семьи Добролюбовых, а также дом-музей во флигеле усадьбы Добролюбовых, где прошли детские и юношеские годы критика, несколько музеев М. Горького, музей-квартира А.Д. Сахарова, Русский музей фотографии.

Горького, музей-квартира А.Д. Сахарова, Русский музей фотографии.

В Нижнем Новгороде находятся: 8 университетов, 3 академии, консерватория и более 5 институтов. Всего насчитывается свыше 50 высших учебных заведений и филиалов.

Институт филологии и журналистики (ИФИЖ) Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского расположен историческом центре города на Большой Покровской улице – главной пешеходной туристической “тропе” города. Примечательно, что именно здесь находился первый государственный университет Советского Союза.

12 интересных фактов о Нижнем Новгороде

1. В Нижнем Новгороде расположен самый неприступный Кремль в России. Пять раз за всю историю оккупанты осаждали Кремль, но ни разу не смогли взять.

Толщина стен Нижегородского кремля от 3,5 до 5 метров. Высота – до 22 метров. Общая протяженность – более двух километров. Во время Великой Отечественной войны на башнях Кремля стояли зенитки.

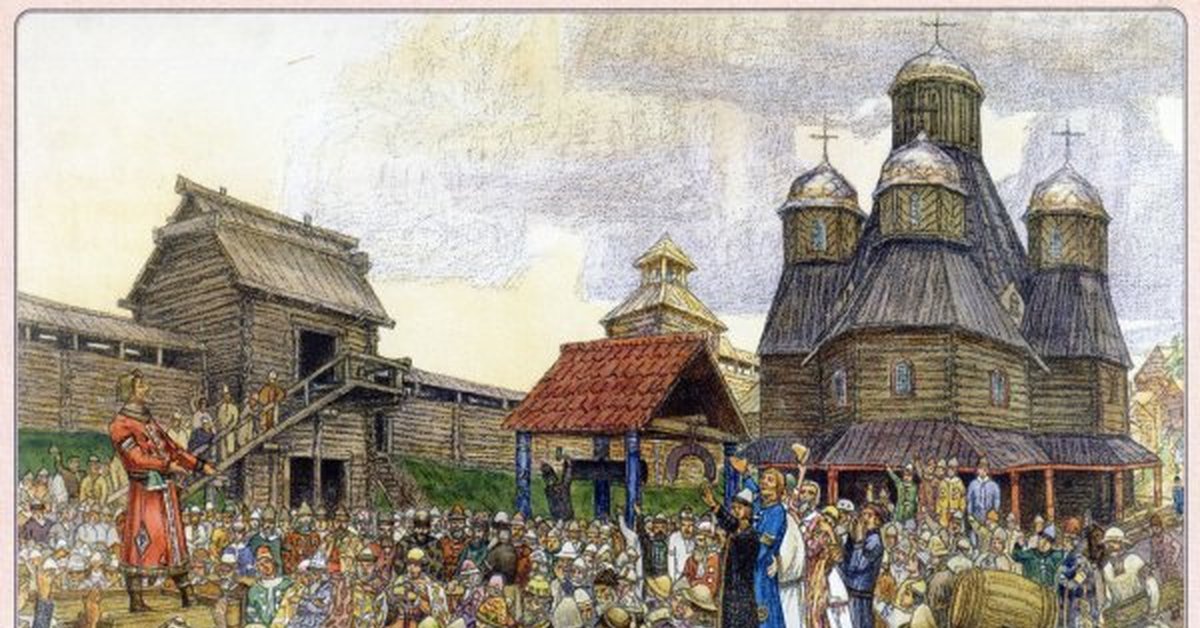

2. В Нижнем Новгороде было сформировано знаменитое ополчение Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, освободившее Россию от польско-литовской интервенции. Храм святого Иоанна Предтечи, со ступеней которого спасители Отечества начали свой путь, стоит и сегодня. А в Нижегородском художественном музее можно увидеть одну из самых больших картин в мире «Воззвание Козьмы Минина» Константина Маковского. Ее размер составляет 6 на 6 метров.

Храм святого Иоанна Предтечи, со ступеней которого спасители Отечества начали свой путь, стоит и сегодня. А в Нижегородском художественном музее можно увидеть одну из самых больших картин в мире «Воззвание Козьмы Минина» Константина Маковского. Ее размер составляет 6 на 6 метров.

3. В Нижнем Новгороде находятся 2 из 4 существующих в мире церквей, построенных в особом неповторимом стиле на средства купца Григория Строганова – знаменитого “олигарха” петровских времен. С одной из них, расположенной на улице Рождественской, связаны сразу две легенды. Первая очень похожа на историю ослепления Постника и Бармы после возведения храма Василия Блаженного в Москве, вот, только имя строителя нижегородского храма народная молва не сохранила.

Вторая легенда связана с иконой “Спас Вседержитель”, написанной крепостным мастером Строгановых Степаном Нарыковым. В образе Христа сразу угадывались знакомые черты Григория Строганова, и император Петр I, прибывший на освящение храма, увидев эту икону, воскликнул в гневе: «Это что же — я должен поклоняться Гришке Строганову, холопу своему? Да не бывать этому!», и вышел из храма. Потому Строгановская церковь несколько лет простояла неосвященной.

Потому Строгановская церковь несколько лет простояла неосвященной.

4. В Нижнем Новгороде расположена самая длинная пешеходная лестница в России. Она получила название “Чкаловская”, потому что ведет от памятника Валерию Чкалову к Нижневолжской набережной, на которой установлен знаменитый катер “Герой”. Лестница построена в виде восьмерки и насчитывает 560 ступеней с обеих сторон 442 ступени от низа до верха с правой стороны С Волги лестница выглядит фундаментально, именно поэтому нижегородцы не только устраивают на ней легкоатлетические соревнования, но и используют для создания уникального арт-объекта. Например, около тысячи нижегородских мужчин превратили Чкаловскую лестницу в поздравительную открытку возлюбленным к празднику 8 марта. Самая большая в стране “живая” открытка в 2018 году вошла в “Книгу рекордов России”.

Знаменитую лестницу строили немецкие военнопленные. Когда они работали, нижегородцы приносили им еду и сигареты. Второе название лестницы – “Волжская”.

4. В Нижнем Новгороде самая высокая в России набережная Волги. Она называется Верхневолжская. Ее высота составляет 80 метров. На набережной стоит макет самолета «Ньюпор», на котором летчик Петр Нестеров в годы Первлй мировой войны впервые совершил «мертвую петлю».

В Нижнем Новгороде самая высокая в России набережная Волги. Она называется Верхневолжская. Ее высота составляет 80 метров. На набережной стоит макет самолета «Ньюпор», на котором летчик Петр Нестеров в годы Первлй мировой войны впервые совершил «мертвую петлю».

5. В Нижнем Новгороде находится самая длинная не только в России, но и во всей Европе Канатная дорога. Ее протяженность 3 362 метра. Примечательно, что 800 метров проходят над водной поверхностью. Нижегородская “канатка” является также междугородним транспортным средством, связывающим Нижний Новгород и город Бор, которые расположены на разных берегах Волги.

6. В Нижнем есть «улица карманников» – Ошарская. Улица получила свое название за то, что у расположенных на ней трактиров, карманники регулярно подкарауливавший и “ошаривали” захмелевших гуляк. Сегодня это спокойная улица. О прошлом напоминает лишь название.

7. Название одного из 8 городских районов – «Канавино» произошло от фразы «Кума, вино!». Так говорили любители горячительного, входя в трактир, которых также было много в районе знаменитой на весь мир Нижегородской Ярмарки.

8. Название района “Сормово” произошло от слова “срам”, или “сором”. Пятьсот лет назад там селили «соромных» людей – босяков и нищих.

9. В Нижнем Новгороде много памятных мест, связанных с именем Максима Горького. Одно из них – сохранившийся до наших дней Ночлежный дом Бугровых, который послужил прототипом знаменитой ночлежки из пьесы “На дне”. Примечательно, что реальный быт ночлежки отличался от описанного в пьесе, так на фасаде здания была размещена надпись «Водки не пить! Пѣсенъ не пѣть! Вести себя тихо!». Босяки эти требования неукоснительно соблюдали.

10. В Нижнем Новгороде самый современный планетарий, который является так же и серьезным исследовательским центром. Главный зал планетария оборудован системой проекторов Argus Planetarium – единственным в своем роде российским аналогом западных проекционных систем. В нижегородском планетарии есть и цифровой телескоп и единственный в России тренажер для стыковки космических кораблей, который доступен для посетителей.

11. В Нижнем Новгороде расположен один из бункеров Сталина, построенный в самом начале Великой Отечественной войны, которым вождь так и не воспользовался. Секретное бомбоубежище получило название “особый объект N74”. Его площадь составляет 1231 кв.м., 828 из которых – так называемая полезная площадь. Бункер строился в режиме строгой секретности. О его существовании сами нижегородцы узнали совсем недавно.

12. В августе 2007 года в Нижнем Новгороде была обнаружена первая берестяная грамота и писало, а также клад из 14 серебряных слитков-гривен XII—XIII веков.

“Нижний глазами классиков”:Летом 1870 года великий художник Илья Ефимович Репин побывал в Нижнем Новгороде. Его слова о нашем городе позже стали использовать многие писатели, журналисты, путешественники в качестве эпиграфа к своим мемуарам: “Этот царственно поставленный над всем востоком России город совсем закружил наши головы. Как упоительны его не обозримые дали! Мы захлебывались от восхищения ими, и перед нашими глазами вставала живая история Руси, люди которой, эти сильные люди хорошей природы, так умели ценить жизнь, ее теплоту и художественность. Эти не любили селиться где-нибудь и как-нибудь…»

Эти не любили селиться где-нибудь и как-нибудь…»

Нижний Новгород – родина всемирно известного публициста, критика, поэта Николая Александровича Добролюбова, написавшего такие прекрасные строки:

Родимый город!.. Как мне все знакомо

На нешироких улицах твоих!

Как много пробуждают эти домы

Воспоминаний, сердцу дорогих!..

Писатель, путешественник и журналист Василий Иванович Немирович-Данченко в своей книге “Великая река” восторгался Нижним Новгородом: «Едва ли какой-нибудь другой русский город может похвалиться такою широкой панорамою, такими необычайно красивыми видами, как Нижний. По крайней мере, я просто замер остановясь на краю откоса… Передо мной на громадное расстояние неожиданно развернулась даль противоположного берега Волги… Воды ее только что вошли в берега; и вся эта зеленая мягкая понизь сверкала черточками, щитами и излучинами еще оставшихся в ней разливов. Под блеском заката края этих щитов золотились, и там, где самой понизи видно уже не было, она сливалась в одну непроглядную синеву… В первое время не знаешь, куда смотреть, на чем остановиться. Жаль оторваться на от этих синеющих далей, хочется разглядеть и прямо внизу под собой маленькие пароходы, мокшаны и беляны, причалившие к берегу…»

Под блеском заката края этих щитов золотились, и там, где самой понизи видно уже не было, она сливалась в одну непроглядную синеву… В первое время не знаешь, куда смотреть, на чем остановиться. Жаль оторваться на от этих синеющих далей, хочется разглядеть и прямо внизу под собой маленькие пароходы, мокшаны и беляны, причалившие к берегу…»

Всю жизнь хранил в сердце своем любовь к родному городу и наш знаменитый земляк – писатель Максим Горький (Алексей Максимович Пешков). В одном из писем в Петербург к Антону Павловичу Чехову он заметил: “Вам, в туманном Вашем городе, не видно, как быстро жизнь идет вперед, не видать, как растет человек и крепнет дух его и возвышается чувство собственного достоинства в нем. Здесь — это яснее. И как я рад, что живу здесь, а что Вы там — жаль».

А вот, что написал великий Александр Сергеевич Пушкин – “солнце русской поэзии”:

Из “Путешествия Онегина”

IX

Тоска, тоска! Он в Нижний хочет,

В отчизну Минина. Пред ним

Пред ним

Макарьев суетно хлопочет,

Кипит обилием своим.

Сюда жемчуг привез индеец,

Поддельны вина европеец,

Табун бракованных коней

Пригнал заводчик из степей,

Игрок привез свои колоды

И горсть услужливых костей,

Помещик – спелых дочерей,

А дочки – прошлогодни моды.

Всяк суетиться, лжет за двух,

И всюду меркантильный дух.

Граф Владимир Александрович Соллогуб, прозаик, драматург, поэт и мемуарист в своей повести “Тарантас” отметил:

“Сперва все бытие ваше как будто расширится, и существование ваше станет вам яснее от одного взгляда на роскошную картину приволжского берега. Налево у ног ваших, под ужасною крутизною вы увидете широкую реку-матушку, любимую народом прославленную песнями и поверьями; гордо играет она и блесчет серебряной чешуей и плавно, и величественно тянется в сизутую даль. Направо, на скате горы, громоздятся дружною кучею между кустов и деревьев живописные хаты, а над ними, на обрыве, вдавшемся в реку, вы увидите белую лепту монастырской ограды, среди которой возвышаются купола церквей и келии иноков… .С другой стороны на гористом береге возвышается древний Кремль, и чешуйчатые колокольни высоко обозначаются в голубом небе, и весь город наклоняется и тянется к приволжскому скату. С другой, луговой стороны взор объемлет необозримое пространство, усеянное селами и орошенное могучими течениями Оки и Волги, которые смешивают свои разноцветные воды у самого подножия города и, смешиваясь образуют мыс, на котором кипит и бушует всему миру известная ярмарка: на этом месте Азия сталкивается с Европой, Восток с Западом… Тут суда всех наименований, со всех концов России, с изделиями далекого Китая, с собственным обильным хлебом, с полным грузом, ожидающие только размена, чтобы идти или в Каспийское море, или в ненасытный Петербург. Какая картина и какая противоположность!”

Направо, на скате горы, громоздятся дружною кучею между кустов и деревьев живописные хаты, а над ними, на обрыве, вдавшемся в реку, вы увидите белую лепту монастырской ограды, среди которой возвышаются купола церквей и келии иноков… .С другой стороны на гористом береге возвышается древний Кремль, и чешуйчатые колокольни высоко обозначаются в голубом небе, и весь город наклоняется и тянется к приволжскому скату. С другой, луговой стороны взор объемлет необозримое пространство, усеянное селами и орошенное могучими течениями Оки и Волги, которые смешивают свои разноцветные воды у самого подножия города и, смешиваясь образуют мыс, на котором кипит и бушует всему миру известная ярмарка: на этом месте Азия сталкивается с Европой, Восток с Западом… Тут суда всех наименований, со всех концов России, с изделиями далекого Китая, с собственным обильным хлебом, с полным грузом, ожидающие только размена, чтобы идти или в Каспийское море, или в ненасытный Петербург. Какая картина и какая противоположность!”

Нижний Новгород покорил и многих иностранных знаменитостей, в разные годы посетивших город.

Американский писатель Теодор Драйзер, который гостил в городе в декабре 1927 года, написал: “… Н. Новгород, по-моему, – один из наиболее привлекательных и интересных городов, какие я видел в России. Он мне нравится, потому что он имеет Волгу, потому что он не такой плоский как Москва или Ленинград, потому что в нем тот же живописный тип русских построек, – и при всех этих чисто русских привлекательных чертах в нем, мне кажется, вполне современная, шумнодеятельная, живая атмосфера американского города.”

Французский литератор, критик и публицист Теофиль Готье приезжал в Нижний Новгород в 1861 году. Свои впечатления он изложил в книге «Путешествие в Россию», части «Волга. От Твери до Нижнего Новгорода»: «А разве можно жить, не повидав Нижнего Новгорода?” «Нижний Новгород уже давно вызывал во мне такое непреодолимое влечение. Никакая мелодия так сладко не отдавалась в моих ушах, как это далекое и неопределенное название. Я повторял его, словно молитву, почти не отдавая себе в этом отчета, и с чувством несказанного удовольствия высматривал город на картах».

Я повторял его, словно молитву, почти не отдавая себе в этом отчета, и с чувством несказанного удовольствия высматривал город на картах».

А вот, как отозвался о городе Автор “Трех мушкетеров”, “Графа Монте-Кристо”, властитель дум детей и подростков всех времен и народов Александр Дюма-отец:

«Я вскрикнул от удивления при виде открывшейся глазам картины. Мы были у слияния Волги и Оки, перед нами внизу была огромная территория ярмарки».

Известный французский публицист, автор памфлета “Россия в 1839 году” Маркиз Адольф Де Кюстин так написал о Нижнем Новгороде:

“Расположение Нижнего самое красивое изо всего виденного мною в России. Это место, с которого надо писать картину; до сих пор в России я любовался живописными видами только на улицах Москвы и на петербургских набережных, а эти виды созданы человеком, здесь же местность красива сама по себе…Тут не маленький обрывистый берег, не низкие отмели, идущие вдоль края большой реки, не именуемые холмами волнообразные возвышения почвы, а здесь гора настоящая гора, выступающая высоким мысом при слиянии Волги и Оки – двух равно величественных рек“.

9 фактов о доисторическом Нижнем: мамонты, древние племена, ледниковый период

Дороги, машины, высотки, вечно спешащие люди — таков сегодняшний центр Нижнего Новгорода. А несколько миллионов лет назад здесь жили динозавры. Десятки тысяч лет назад на месте современной площади Минина гуляли мамонты, там, где сейчас возвышаются большие офисные центры, несколько сотен лет назад занимались земледелием и охотой древние люди. Сегодня представить эти картины из далекого прошлого довольно сложно. Но давайте все-таки постараемся. Итак, что же было на территории современной Нижегородской области в разные эпохи?

Оригинальную статью я писала для сайта nn-stories.ru.

1. Пустыня, море, леса, ледники

Природные условия на территории современной Нижегородской области менялись в течение миллионов лет. Когда-то ее поверхность была скалистой безжизненной пустыней, в другие эпохи становилась морским дном, превращалась в непроходимый лес, покрывалась ледниковым панцирем толщиной до двух метров.

2. Мамонты, носороги, динозавры

В древности на здешней земле обитали мамонты, большерогие олени и шерстистые носороги. Кости и зубы доисторических животных продолжают находить до сих пор. Так, несколько лет назад нижегородский геолог Георгий Блом обнаружил в триасовых отложениях бассейна реки Ветлуги скелет листозавра, жившего здесь 240 миллионов лет назад. Останки звероящера сейчас находятся в Палеонтологическом музее в Москве. В 1970-хх годах при разработке опытного карьера на Волге напротив Сормова на глубине около 30 метров нашли останки мамонтов, живших здесь 10 000 лет назад. А в 2007 году в районе Мызинского моста рыбаки обнаружили зубы мамонта, которые передали в музей. В 30-ее годы была сделана самая яркая находка: у подножия Нижегородского кремля откопали остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами. Он является гордостью коллекции зоологического музея педуниверситета.

3. Глобальное потепление

Примерно 10-15 тысяч лет назад в мире произошло резкое потепление, ледники растаяли, и природа приняла тот вид, в котором мы видим ее сегодня. После этого территорию нынешней Нижегородской области стали обживать люди.

После этого территорию нынешней Нижегородской области стали обживать люди.

4. Древние люди

Первые жители появились на нижегородской земле 50-25 тысяч лет назад. В тот период, когда древний ледник отступил к северу и территорию Нижегородского Поволжья заняли приледниковые тундры и холодные лесостепи с хвойно-березовыми редколесьями. Около 24 тысяч лет назад наступил период верхневалдайского оледенения, и первобытные охотники вынуждены были уйти на юг. Лишь через 10 тысяч лет, когда на местных землях климат стал смягчаться, люди стали постепенно возвращаться.

5. Окончательное освоение земель

На постоянное место жительства в нижегородский край человек перебрался в VIII-IX тысячелетиях до нашей эры, в период мезолита. Следы поселения людей той эпохи были обнаружены у села Старая Пустынь Арзамасского района, на правом берегу реки Сережи. Человек выбирал для жизни долины рек Волги, Оки, Суры и Тёши, около которых теперь сосредоточена большая часть современного населения региона. Археологи продолжают находить там следы жизни первобытных людей.

Археологи продолжают находить там следы жизни первобытных людей.

6. Каменный, бронзовый, железный

Стоянки жителей каменного века были обнаружены современными археологами в районе Нижнего Новгорода, около Павлова, Балахны, Володарска и других городов региона. Люди того времени владели каменными и костяными орудиями труда, охотились с помощью лука, создавали сосуды из глины. Во времена неолита древние племена начали заниматься рыболовством и бортничеством, а в бронзовый период, датируемый вторым тысячелетием до нашей эры, стали осваивать земледелие и скотоводство. В первой половине первого тысячелетия до нашей эры у человека появились железные орудия труда и начали развиваться ремесла. Эту эпоху называют железным веком.

7. Мордва, марийцы, мурома

На рубеже веков на территории нынешней Нижегородской области жили славяне, мурома, мордовские и марийские племена. Мордва расселялась в основном по долинам рек Суры, Тёши и Мокши, а марийцы выбирали себе стоянки к востоку от Ветлуги. У людей того времени существовал культ предков, которым поклонялись в священных рощах и урочищах, так называемых кереметях.

У людей того времени существовал культ предков, которым поклонялись в священных рощах и урочищах, так называемых кереметях.

8. Первые города

С приходом новой эры люди начали селиться в укрепленных городищах. Первым таким городом на нижегородской земле стал Городец, его основали в 1152 году. Спустя 69 лет появился Нижний Новгород, а в 1578 году – Арзамас. К середине 16 века русские постепенно заселили всю территорию Нижегородской области.

9. До основания Нижнего Новгорода

Есть несколько мнений, что было на месте Нижнего Новгорода до того, как сюда пришел его основатель Юрий Всеволодович. По первой легенде, местность принадлежала язычникам — тюркским и финно-угорским племенам, которые были предками татар-мещеряков. На этих землях процветала цивилизация со своими обрядами, законами и религией. Они населяли бассейн Волги еще с девятого века. Юрий Всеволодович с благословения епископа Суздальского понес дикарям православие, после чего и началась история Нижнего Новгорода.

Второй вариант гласит, что в 1220 году князь Мстислав Владимирский пытался захватить булгарское поселение Ошел правителя мурзы Ибрагима, которое располагалось на Дятловых горах. Мурза был убит, но жители отстояли свой город. А через год после этих событий сюда пришел князь Юрий Всеволодович, захватил город, сравнял с землей и основал Нижний Новгород.

Согласно третьей версии, земли современной Нижегородской области с шестого века принадлежали Хазарскому каганату – древнейшему государству, владевшему территориями от побережья Каспия и Черного моря до Приволжья и границ современного Азербайджана. А на месте Нижнего Новгорода в то время уже стояла крепость для охраны границ города.

______________________________________________

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

12 век | Россия

Владимир Мономах и основание Владимира

В 1108 г. Владимир на р. Река Клязьма на северо-востоке Руси впервые упоминается в русских летописях. Город был основан Владимиром Мономахом предположительно на месте, где когда-то в IX веке стоял лагерь святого Владимира с миссией по обращению язычников Северо-Восточной Руси в православие. Поэтому новый город был назван в честь двух Владимиров. По смерти великого князя Святополка II в 9 г.0010 1113 Владимир Мономах, уже самый выдающийся из рюриковичских князей того времени, наконец стал великим князем. Это было сделано в нарушение надлежащего порядка престолонаследия, так как еще были живы более старшие двоюродные братья, но киевляне протестовали после смерти Святополка II и требовали отдать престол Владимиру Мономаху, который был популярен благодаря своим победоносным походам против половцы. Всего Мономах и его сыновья контролировали около трех четвертей русских земель, и этот период был назван Золотым веком Киевской Руси, благодаря мудрому управлению и воинскому мастерству Владимира Мономаха.

Город был основан Владимиром Мономахом предположительно на месте, где когда-то в IX веке стоял лагерь святого Владимира с миссией по обращению язычников Северо-Восточной Руси в православие. Поэтому новый город был назван в честь двух Владимиров. По смерти великого князя Святополка II в 9 г.0010 1113 Владимир Мономах, уже самый выдающийся из рюриковичских князей того времени, наконец стал великим князем. Это было сделано в нарушение надлежащего порядка престолонаследия, так как еще были живы более старшие двоюродные братья, но киевляне протестовали после смерти Святополка II и требовали отдать престол Владимиру Мономаху, который был популярен благодаря своим победоносным походам против половцы. Всего Мономах и его сыновья контролировали около трех четвертей русских земель, и этот период был назван Золотым веком Киевской Руси, благодаря мудрому управлению и воинскому мастерству Владимира Мономаха.

Мстислав Великий

Владимир Мономах был настолько сильным и уважаемым вождем, что после своей смерти в 1125 смог передать киевский престол своему сыну Мстиславу, не обращая внимания на своих более старших двоюродных братьев – детей Святополка II, которые были еще бессильны игнорировать нарушение их более законных прав на престол над Мономахом, а теперь и его сыновьями. Очевидно, этому переходу способствовало то, что Мономах выкупил Мстислава из Новгорода в соседний Белгород-Киевский в качестве своего рода соправителя. Мстислав правил так же, как его отец, и даже стал известен как Мстислав Великий. На его величие намекали во время его правления в Новгороде, которое примечательно своей продолжительностью, поскольку новгородские дворяне славились избавлением от неугодных им князей. Мстислав оставил свой след в Новгороде в виде Никольского собора, который сохранился до наших дней. Как и его отец до него, Мстислав видел важность размещения своих сыновей в различных русских княжествах и при своих сыновьях контролировал Новгород, Курск и Смоленск. Ему даже удалось захватить полоцкие княжества и сослать первых полоцких князей в Константинополь в 9 г.0010 1130 . Дочери Мстислава были выданы замуж за датских, норвежских и византийских королей, а также за русских князей Новгород-Северского и Волынского.

Очевидно, этому переходу способствовало то, что Мономах выкупил Мстислава из Новгорода в соседний Белгород-Киевский в качестве своего рода соправителя. Мстислав правил так же, как его отец, и даже стал известен как Мстислав Великий. На его величие намекали во время его правления в Новгороде, которое примечательно своей продолжительностью, поскольку новгородские дворяне славились избавлением от неугодных им князей. Мстислав оставил свой след в Новгороде в виде Никольского собора, который сохранился до наших дней. Как и его отец до него, Мстислав видел важность размещения своих сыновей в различных русских княжествах и при своих сыновьях контролировал Новгород, Курск и Смоленск. Ему даже удалось захватить полоцкие княжества и сослать первых полоцких князей в Константинополь в 9 г.0010 1130 . Дочери Мстислава были выданы замуж за датских, норвежских и византийских королей, а также за русских князей Новгород-Северского и Волынского.

Ярополк II, Мономаховичи, Мстиславичи и Ольговичи

Мстислав мирно скончался в 1132 и ему наследовал его брат Ярополк Владимирович (Ярополк II). Сила характера как Владимира Мономаха, так и Мстислава Великого объединила большинство русских княжеств, и оба их правления были свидетелями беспрецедентных мирных времен в Киевской Руси. Однако смерть Мстислава положила конец всему этому, поскольку различные князья увидели возможность действовать в соответствии со своими недовольствами нарушениями линии престолонаследия. Было три основных фракции, с которыми Ярополку II приходилось иметь дело: его младшие братья, известные как Мономаховичи, его племянники, сыновья Мстислава Великого, известные как Мстиславичи, и сыновья Олега Гореславича, известные как Ольговичи.

Сила характера как Владимира Мономаха, так и Мстислава Великого объединила большинство русских княжеств, и оба их правления были свидетелями беспрецедентных мирных времен в Киевской Руси. Однако смерть Мстислава положила конец всему этому, поскольку различные князья увидели возможность действовать в соответствии со своими недовольствами нарушениями линии престолонаследия. Было три основных фракции, с которыми Ярополку II приходилось иметь дело: его младшие братья, известные как Мономаховичи, его племянники, сыновья Мстислава Великого, известные как Мстиславичи, и сыновья Олега Гореславича, известные как Ольговичи.

Борьба за Переяславль

Первый вызов пришел сразу же, когда Ярополк II подарил князю Изяславу Мстиславичу Полоцкому (сыну Мстислава Великого) Переяславское княжество, которое традиционно считалось вотчиной Мономаховичей. Самый деятельный Мономахович – Юрий Владимирович Ростово-Суздальский, известный как Юрий Долгорукий (Юрий Длиннорукий) из-за своего вмешательства в Киев из далекой Ростово-Суздальской губернии, – воспринял это как оскорбление для себя. Он также считал это попыткой брата лишить младших братьев Мономаховичей наследства в пользу детей Мстислава Великого. Юрий Долгорукий возглавил поход на Переяславль и изгнал Изяслава Мстиславича. В этот период бывшие полоцкие князья смогли вернуть себе прежнее княжество, освобожденное Изяславом Мстиславичем. Ярополк II сделал своего младшего брата князя Туровского Вячеслава Владимировича князем Переяславским, но менее чем через два года в 9 г.0010 1134 Вячеслав покинул Переяславль и вернулся в свое прежнее, более спокойное, Туровское княжество. Затем Ярополк II предпринял еще одну попытку сделать сына Мстислава Великого князем Переяславским, посадив там новгородского князя Всеволода Мстиславича. Опять Юрий Долгорукий выгнал его.

Он также считал это попыткой брата лишить младших братьев Мономаховичей наследства в пользу детей Мстислава Великого. Юрий Долгорукий возглавил поход на Переяславль и изгнал Изяслава Мстиславича. В этот период бывшие полоцкие князья смогли вернуть себе прежнее княжество, освобожденное Изяславом Мстиславичем. Ярополк II сделал своего младшего брата князя Туровского Вячеслава Владимировича князем Переяславским, но менее чем через два года в 9 г.0010 1134 Вячеслав покинул Переяславль и вернулся в свое прежнее, более спокойное, Туровское княжество. Затем Ярополк II предпринял еще одну попытку сделать сына Мстислава Великого князем Переяславским, посадив там новгородского князя Всеволода Мстиславича. Опять Юрий Долгорукий выгнал его.

После изгнания Всеволода Мстиславича из Переяславля он вернулся в Новгород. В 1135 к нему присоединился его брат Изяслав Мстиславич, потерявший все свои прежние княжества. С новгородским войском выступили два брата Мстиславичи против своего врага Юрия Долгорукого. Новгород, хотя и был богат торговлей, полностью зависел от Ростова-Суздаля в плане хлеба и сильно пострадал от завышенных цен, взимаемых Ростовом-Суздалем. Новгородская и ростово-суздальская армии встретились у Жданой Горы, и, несмотря на большие человеческие потери, решающей победы не было, и, как говорят, Всеволод Мстиславич бежал с поля боя. Наконец компромисс был достигнут в 1135 , чтобы положить конец этому конфликту. Младшему брату Мономаховичей — князю Волынскому Андрею Владимировичу — был отдан Переяславль, а его прежняя территория отдана взамен Изяславу Мстиславичу.

Новгород, хотя и был богат торговлей, полностью зависел от Ростова-Суздаля в плане хлеба и сильно пострадал от завышенных цен, взимаемых Ростовом-Суздалем. Новгородская и ростово-суздальская армии встретились у Жданой Горы, и, несмотря на большие человеческие потери, решающей победы не было, и, как говорят, Всеволод Мстиславич бежал с поля боя. Наконец компромисс был достигнут в 1135 , чтобы положить конец этому конфликту. Младшему брату Мономаховичей — князю Волынскому Андрею Владимировичу — был отдан Переяславль, а его прежняя территория отдана взамен Изяславу Мстиславичу.

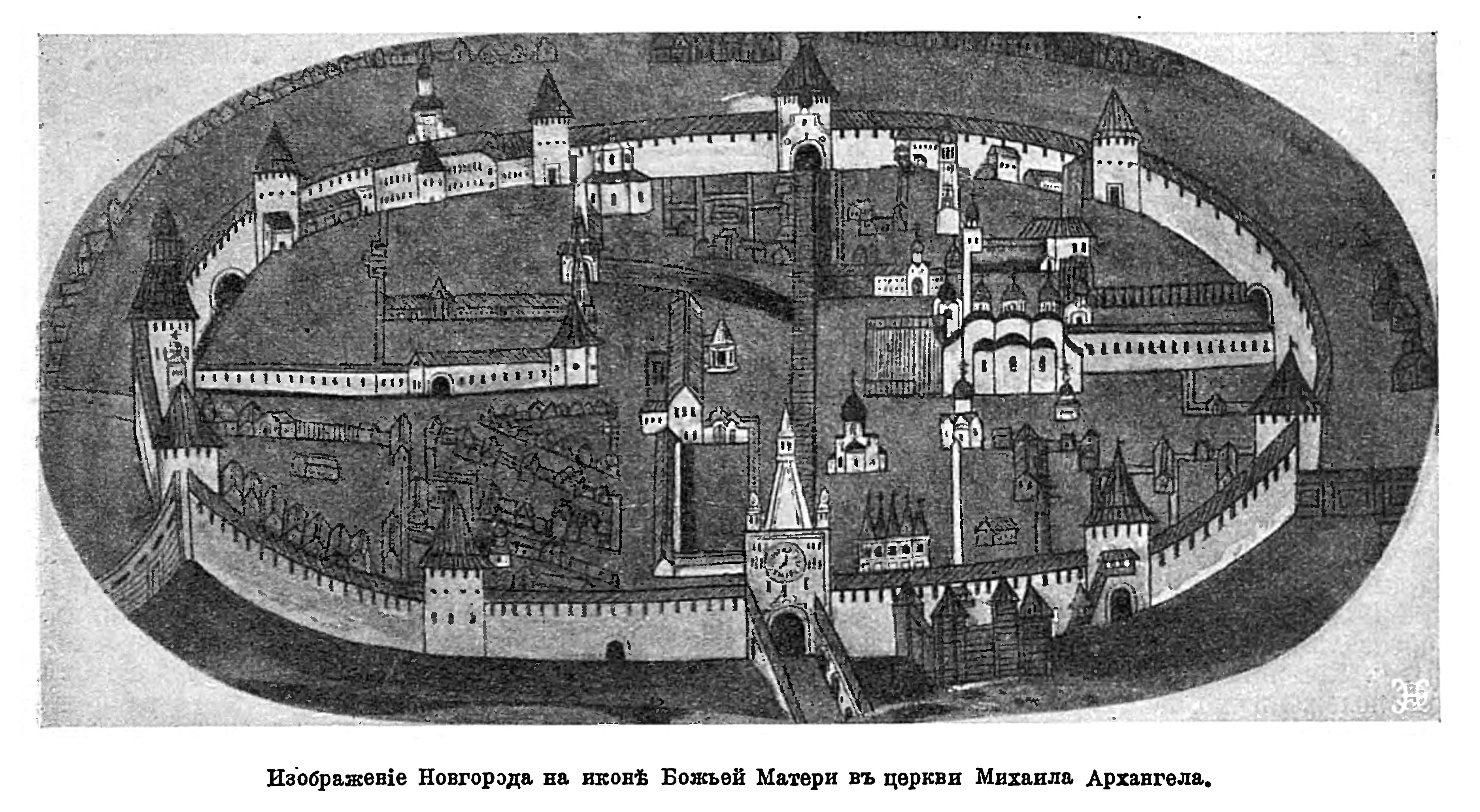

Возникновение Новгородской республики

Когда Ярополк II сделал сына Мстислава Великого князем Новгородским Всеволода Мстиславича князем Переяславским, он вызвал недовольство не только Мономаховичей, но и новгородцев. Поместное новгородское собрание (известное как «вече») со времен правления Ярослава Мудрого пользовалось некоторыми дополнительными привилегиями и не любезно переходило от князя к другому городу. Плохое выступление в битве на Жданой Горе стало последней каплей для новгородцев. Они арестовали своего князя, а затем выслали его из города. Новгородское вече признало растущее влияние Ольговичской ветви князей, извлекавших выгоду из вражды между Мстиславичами и Мономаховичами. Они пригласили Святослава Ольговича стать их новым князем. Всеволод Мстиславич попытался вернуться в город, но безуспешно. Вместо этого он поселился в Пскове, городе-побратиме Новгорода, где и умер в 9 г.0010 1138 . Еще с 1136 новгородцы проявляли большую самостоятельность в выборе своих князей и часто изгоняли князей, не оправдавших их ожидания, Святослав Ольгович был изгнан в 1138 , когда Новгород пытался заключить мир с Ростово-Суздальским. Богатство княжества означало, что различные ветви Рюриковичей считали важным основать свою собственную в Новгороде.

Плохое выступление в битве на Жданой Горе стало последней каплей для новгородцев. Они арестовали своего князя, а затем выслали его из города. Новгородское вече признало растущее влияние Ольговичской ветви князей, извлекавших выгоду из вражды между Мстиславичами и Мономаховичами. Они пригласили Святослава Ольговича стать их новым князем. Всеволод Мстиславич попытался вернуться в город, но безуспешно. Вместо этого он поселился в Пскове, городе-побратиме Новгорода, где и умер в 9 г.0010 1138 . Еще с 1136 новгородцы проявляли большую самостоятельность в выборе своих князей и часто изгоняли князей, не оправдавших их ожидания, Святослав Ольгович был изгнан в 1138 , когда Новгород пытался заключить мир с Ростово-Суздальским. Богатство княжества означало, что различные ветви Рюриковичей считали важным основать свою собственную в Новгороде.

Ольговичи у власти

После смерти Ярополка II в 9 г.0010 1139 , ему наследовал его брат Вячеслав (Вячеслав I), бывший ранее князем Туровским. Однако князь Всеволод Ольгович Черниговский, сын Олега Гореславича, продолжил отцовские погони за киевским престолом и добился больших успехов. Всеволод без труда изгнал Вячеслава I и стал великим князем (Всеволодом II). Это отразило его успех в 1127 , когда он вытеснил своего дядю Ярослава Святославича из Чернигова. Мстислав Великий, который был в то время великим князем, позволил Всеволоду взять Чернигов, получив от Всеволода Курск и некоторые другие территории. Всеволод был женат на дочери Мстислава Великого Марии, что тоже должно было помочь. Ярославу Святославичу ничего не оставалось, как довольствоваться землей, оставшейся ему от Черниговского княжества – Муромо-Рязанской, которая впоследствии разделилась на Муромскую и Рязанскую.

Однако князь Всеволод Ольгович Черниговский, сын Олега Гореславича, продолжил отцовские погони за киевским престолом и добился больших успехов. Всеволод без труда изгнал Вячеслава I и стал великим князем (Всеволодом II). Это отразило его успех в 1127 , когда он вытеснил своего дядю Ярослава Святославича из Чернигова. Мстислав Великий, который был в то время великим князем, позволил Всеволоду взять Чернигов, получив от Всеволода Курск и некоторые другие территории. Всеволод был женат на дочери Мстислава Великого Марии, что тоже должно было помочь. Ярославу Святославичу ничего не оставалось, как довольствоваться землей, оставшейся ему от Черниговского княжества – Муромо-Рязанской, которая впоследствии разделилась на Муромскую и Рязанскую.

Всеволод II понял значение Новгорода и попытался восстановить свое влияние на важный торговый город. Его шанс представился, когда новгородцы отказались следовать за своим князем Ростиславом Юрьевичем — сыном князя Юрия Долгорукого Ростово-Суздальского — в походе против Всеволода II и изгнали его. Всеволод II отправил своего брата Святослава Ольговича обратно в Новгород, но новгородцы хотели сына Всеволода II Святослава Всеволодовича, а не его брата. Всеволод II согласился, но Святослав Ольгович уехал из Новгорода до прибытия своего племянника, а это означало, что Святослав Всеволодович не мог занять свое место новгородского князя. Вместо этого Всеволоду II пришлось договориться с представителем Мстиславичей в Новгороде, который во всяком случае был лучше, чем представитель Мономаховичей. В 1142 Шурин Всеволода II Святополк Мстиславич стал князем Новгородским по предложению Изяслава Мстиславича – старшего представителя рода Мстиславичей.

Всеволод II отправил своего брата Святослава Ольговича обратно в Новгород, но новгородцы хотели сына Всеволода II Святослава Всеволодовича, а не его брата. Всеволод II согласился, но Святослав Ольгович уехал из Новгорода до прибытия своего племянника, а это означало, что Святослав Всеволодович не мог занять свое место новгородского князя. Вместо этого Всеволоду II пришлось договориться с представителем Мстиславичей в Новгороде, который во всяком случае был лучше, чем представитель Мономаховичей. В 1142 Шурин Всеволода II Святополк Мстиславич стал князем Новгородским по предложению Изяслава Мстиславича – старшего представителя рода Мстиславичей.

Царствование Изяслава II и борьба за Киев

Всеволод II умер в 1146 и оставил свой престол младшему брату Игорю, однако киевлянам надоели Ольговичи. Они изгнали Игоря и вместо этого пригласили Изяслава Мстиславича, старшего оставшегося в живых сына Мстислава Великого, править как великий князь. Изяслав II был способным полководцем и имел потенциал стать таким же великим, как его отец и дед, если бы не непрерывные междоусобицы на протяжении всего его правления, охватившие почти все русские княжества. Сразу после того, как он стал великим князем, Изяслав II встретился в бою с двумя оставшимися в живых братьями Ольговичами — бывшими Игорем II и Святославом Ольговичами Новгород-Северскими — и их двоюродными братьями Давыдовичами — князем Владимиром Давыдовичем Черниговским и его братом Изяславом Давыдовичем. Изяслав II одержал победу, а Игорь Ольгович (Игорь II) был взят в плен после того, как несколько дней скрывался в обмене. Похоже, что время Ольговичей закончилось и ветвь разделилась с ветвью Давыдовичей, перешедшей на сторону Изяслава II.

Изяслав II был способным полководцем и имел потенциал стать таким же великим, как его отец и дед, если бы не непрерывные междоусобицы на протяжении всего его правления, охватившие почти все русские княжества. Сразу после того, как он стал великим князем, Изяслав II встретился в бою с двумя оставшимися в живых братьями Ольговичами — бывшими Игорем II и Святославом Ольговичами Новгород-Северскими — и их двоюродными братьями Давыдовичами — князем Владимиром Давыдовичем Черниговским и его братом Изяславом Давыдовичем. Изяслав II одержал победу, а Игорь Ольгович (Игорь II) был взят в плен после того, как несколько дней скрывался в обмене. Похоже, что время Ольговичей закончилось и ветвь разделилась с ветвью Давыдовичей, перешедшей на сторону Изяслава II.

Святослав Ольгович хоть и обратился к сильнейшему противнику Изяслава II – князю Юрию Долгорукому Ростово-Суздальскому. После нескольких лет борьбы Изяслав вышел с боем на землю Долгорукого и разорил Ростово-Суздаль в 1149 . Затем Юрий продемонстрировал свои длинные руки и двинулся на Переяславль. Долгорукий победил. Он захватил Переяславль, а затем Киев, так как жители обоих городов не хотели воевать против сына Владимира Мономаха. Своих союзников и детей Долгорукий сразу расставил по разным княжествам, однако старшего брата Вячеслава упустил из виду. Сначала Долгорукий подумывал отдать Вячеславу киевский престол, принадлежащий ему по праву, но по совету киевлян передумал, сказав, что Вячеслав не сможет закрепить это положение. Престол действительно был в опасности, и даже Долгорукий ненадолго лишился своего киевского престола в 9 г.0010 1150 как Изяслав II вернулся и отбил город с помощью черных клобуков – тюркского народа, поселившегося за пределами Киева. Долгорукий вернул его с помощью своего могущественного союзника князя Владимирко Волдаревича Галицкого, сумевшего объединить все галицкие земли в 1144 после смерти своих братьев и изгнания племянника Ивана Берладника.

Затем Юрий продемонстрировал свои длинные руки и двинулся на Переяславль. Долгорукий победил. Он захватил Переяславль, а затем Киев, так как жители обоих городов не хотели воевать против сына Владимира Мономаха. Своих союзников и детей Долгорукий сразу расставил по разным княжествам, однако старшего брата Вячеслава упустил из виду. Сначала Долгорукий подумывал отдать Вячеславу киевский престол, принадлежащий ему по праву, но по совету киевлян передумал, сказав, что Вячеслав не сможет закрепить это положение. Престол действительно был в опасности, и даже Долгорукий ненадолго лишился своего киевского престола в 9 г.0010 1150 как Изяслав II вернулся и отбил город с помощью черных клобуков – тюркского народа, поселившегося за пределами Киева. Долгорукий вернул его с помощью своего могущественного союзника князя Владимирко Волдаревича Галицкого, сумевшего объединить все галицкие земли в 1144 после смерти своих братьев и изгнания племянника Ивана Берладника.

Изяслав II вернулся в 1151 с помощью венгерских войск, посланных венгерским королем Гезой II, женатым на сестре Изяслава II Евфросинье Мстиславне. На этот раз у Изяслава II была новая тактика удержания киевского престола – он пригласил своего дядю Вячеслава Владимировича (Вячеслава I), старшего князя, в соправители. Вячеслав в конце концов согласился и снова правил как великий князь Киевский, но только номинально; Реальная власть принадлежала Изяславу II.

На этот раз у Изяслава II была новая тактика удержания киевского престола – он пригласил своего дядю Вячеслава Владимировича (Вячеслава I), старшего князя, в соправители. Вячеслав в конце концов согласился и снова правил как великий князь Киевский, но только номинально; Реальная власть принадлежала Изяславу II.

Долгорукий не оставлял попыток править в Киеве, но возможность вернулась только в 1154 , когда умер Изяслав II. Вячеслав I знал, что он не чета своему брату, и поэтому пригласил брата Изяслава II, князя Смоленского Ростислава Мстиславича, быть своим соправителем. Полномасштабная война когда-то против разразилась на Руси. Когда Ростислав Мстиславич услышал известие о том, что Вячеслав I умер и что Долгорукий идет на Смоленск, он решил помириться с Долгоруким и отдать ему Киев. В 1155 Долгорукий вернулся в Киев в третий и последний раз и правил там до своей скоропостижной смерти в 1157 . Многие подозревают, что Долгорукого отравили киевские бояре, не имевшие любви к князю издалека, так вмешивавшемуся в киевские дела.

Освоение Северо-Восточной Руси

Преследуя свои интересы в Киеве, Долгорукий не оставлял своей базы в Ростово-Суздале. Особенно известен он основанием новых городов, наиболее известен рассказ о том, как Долгорукий отобрал имение у одного из своих бояр (дворянина) по имени Степан Кучко и построил там новую деревянную крепость. Кучко был казнен, а его дочь Улита вышла замуж за сына Долгорукого Андрея (позже Боголюбского). Сын Кучко поступил на службу к Долгорукому. Усадьба стояла на Москве-реке, притоке Оки, и вскоре была переименована в Москву по названию реки — по-английски она больше известна как Москва. Москва впервые упоминается в 1147 , когда Долгорукий пригласил туда своего соратника Святослава Всеволодовича для переговоров и этот год теперь считается официальным годом основания российской столицы. Кроме Москвы, Долгорукому приписывают основание Дмитрова, Дубны, Кснятина, Переславля-Залесского, Костромы и Городца. Также возможно, что он основал важный город Тверь.

Андрей Боголюбский и Владимирская икона Божией Матери

Когда Долгорукий стал великим князем Киевским, он посадил своего сына Андрея Юрьевича в соседний Вышгород – в знак того, что Андрей будет наследником отца. В 1155 хотя Андрей устал от Вышгорода и вернулся во Владимир в отцовское Ростово-Суздальское княжество. Андрей привез с собой из Вышгорода чтимую икону Богородицы, якобы написанную святителем Лукой и подаренную византийским патриархом Юрию Долгорукому в 1131 . Первоначально Андрей намеревался поставить икону в Ростове, но по преданию, отдыхая в пути, Андрей увидел в видении Богородицу, которая велела ему заложить здесь на месте явления церковь, а также поставить Вышгородскую икону во Владимире. где для этого должен быть построен собор. Андрей повернулся спиной к Владимиру и сделал то, что ему было приказано. Он начал строительство Успенского собора во Владимире и поместил там икону. Со временем она стала известна как Владимирская икона Божией Матери и сегодня остается одной из самых священных реликвий России. На месте явления Богородицы было основано Боголюбово, служившее новой резиденцией Андрея. Название Боголюбово образовано от русского слова «бог» — «болото» и «любовь» — «любовь», а сам Андрей вошел в историю как Андрей Боголюбский. После смерти Юрия Долгорукого в 9 г.0010 1157 Андрей Юрьевич Боголюбский стал князем Ростово-Суздальским, но тут же перенес столицу княжества во Владимир и княжество стало называться Владимирским княжеством.

На месте явления Богородицы было основано Боголюбово, служившее новой резиденцией Андрея. Название Боголюбово образовано от русского слова «бог» — «болото» и «любовь» — «любовь», а сам Андрей вошел в историю как Андрей Боголюбский. После смерти Юрия Долгорукого в 9 г.0010 1157 Андрей Юрьевич Боголюбский стал князем Ростово-Суздальским, но тут же перенес столицу княжества во Владимир и княжество стало называться Владимирским княжеством.

Разграбление Киева и восстание Владимира

В 1169 Андрей Боголюбский решил пойти по стопам отца и продемонстрировать, что его руки тоже достаточно длинны, чтобы ввязываться в киевские дела. Он организовал большой поход, который возглавил его сын Мстислав Андреевич. Коалиция начала осаду Киева, которым тогда правил великий князь Мстислав II (сын Изяслава II и внук Мстислава Великого). Союзники Мстислава II не явились на освобождение города, и Киев пал. Два дня войска коалиции грабили город. Многие его граждане, в том числе монахи, были обращены в рабство, а из монастырей, соборов и церквей были украдены их золотые иконы и другие реликвии. Боголюбский завоевал Киев, но великим князем киевским не стал, а поставил в Киеве своего брата Глеба Юрьевича. У Боголюбского были другие планы. Не желая быть великим князем киевским, он назвал себя великим князем владимирским и создал Владимирское великое княжество. Центр Руси был перенесен из Киева в северо-восточный город Владимир, и возникло ядро современной России. Боголюбский намеревался сделать свой город Владимир настоящим соперником Киева. Центральным элементом был Успенский собор, а также город, окруженный стенами, включая Золотые ворота. Боголюбский также основал монастырь и уцелевшую церковь Покрова на Нерли в Боголюбово. Не довольствуясь тем, что во Владимире находится самая почитаемая святыня, он также хотел, чтобы во Владимире был свой митрополит. Однако патриарх в Константинополе отказал Боголюбскому в просьбе, и епископ Ростовский остался в подчинении митрополита Киевского.

Боголюбский завоевал Киев, но великим князем киевским не стал, а поставил в Киеве своего брата Глеба Юрьевича. У Боголюбского были другие планы. Не желая быть великим князем киевским, он назвал себя великим князем владимирским и создал Владимирское великое княжество. Центр Руси был перенесен из Киева в северо-восточный город Владимир, и возникло ядро современной России. Боголюбский намеревался сделать свой город Владимир настоящим соперником Киева. Центральным элементом был Успенский собор, а также город, окруженный стенами, включая Золотые ворота. Боголюбский также основал монастырь и уцелевшую церковь Покрова на Нерли в Боголюбово. Не довольствуясь тем, что во Владимире находится самая почитаемая святыня, он также хотел, чтобы во Владимире был свой митрополит. Однако патриарх в Константинополе отказал Боголюбскому в просьбе, и епископ Ростовский остался в подчинении митрополита Киевского.

Убийство Андрея Боголюбского

Андрей Боголюбский был популярен в простонародье, но нажил себе много врагов среди бояр, особенно в Суздале и Ростове, которые увидели, что их древние города отодвинуты на второй план выскочкой Владимиром. В 1174 Боголюбский был убит в своей резиденции в Боголюбове во время боярского заговора, которым руководил его зять – Яким Кучко. Группа заговорщиков проникла в его спальню, предварительно забрав у него шпагу. Боголюбский был сильным человеком и сумел даже убить одного из заговорщиков, но численность была против него. Заговорщики даже почти не справились со своей задачей, когда Боголюбский, оставленный умирать, встал и начал убегать вниз по лестнице. В конце концов его прикончили на лестнице его резиденции.

В 1174 Боголюбский был убит в своей резиденции в Боголюбове во время боярского заговора, которым руководил его зять – Яким Кучко. Группа заговорщиков проникла в его спальню, предварительно забрав у него шпагу. Боголюбский был сильным человеком и сумел даже убить одного из заговорщиков, но численность была против него. Заговорщики даже почти не справились со своей задачей, когда Боголюбский, оставленный умирать, встал и начал убегать вниз по лестнице. В конце концов его прикончили на лестнице его резиденции.

Борьба за господство в Северо-Западной Руси

Как и в случае с киевскими делами, то же самое стало и с восхождением на владимирский престол, и за убийством Андрея Боголюбского последовала междоусобная война. Двумя основными фракциями были племянники Боголюбского – Мстислав Ростиславич и Ярополк Ростиславич, сыновья его старшего брата Ростиславича, известные как Ростиславичи, и младшие братья Боголюбского – Михаил Юрьевич и Всеволод Юрьевичи, которые вместе были известны как Юрьевичи. Боголюбскому сразу же наследовал во Владимире его младший брат Михаил Юрьевич, но бояре Суздальские и Ростовские отдали предпочтение братьям Ростиславичам и пригласили их княжить во Владимире. Возникшая враждебность вынудила Михаила бежать в Чернигов в том же году, и Мстислав Ростиславич стал великим князем. Однако Мстислав Ростиславич обосновался в Суздале, а его брат Ярополк отправился в Ростов. В 1175 Михаил Юрьевич смог вернуться во Владимир и на этот раз Суздаль и Ростов также признали его великим князем, но в 1176 Михаил быстро ушел и умер. Михаилу наследовал его брат Всеволод Юрьевич (позже известный как Большое Гнездо), а Мстислав и Ярополк потерпели поражение в битве на реке Липице под Юрьевом-Польским в 1176 .

Боголюбскому сразу же наследовал во Владимире его младший брат Михаил Юрьевич, но бояре Суздальские и Ростовские отдали предпочтение братьям Ростиславичам и пригласили их княжить во Владимире. Возникшая враждебность вынудила Михаила бежать в Чернигов в том же году, и Мстислав Ростиславич стал великим князем. Однако Мстислав Ростиславич обосновался в Суздале, а его брат Ярополк отправился в Ростов. В 1175 Михаил Юрьевич смог вернуться во Владимир и на этот раз Суздаль и Ростов также признали его великим князем, но в 1176 Михаил быстро ушел и умер. Михаилу наследовал его брат Всеволод Юрьевич (позже известный как Большое Гнездо), а Мстислав и Ярополк потерпели поражение в битве на реке Липице под Юрьевом-Польским в 1176 .

Братья Ростиславичи бежали в Рязань, где великим князем был их шурин Глеб Ростиславич. Это привело к тому, что Всеволод возглавил армию, поддержанную его черниговскими и переяславскими союзниками, против Рязанского княжества. Армии встретились у реки Кокошки в 9 г.0010 1177 . Всеволод снова добился успеха, и Мстислав Ростиславич, Глеб Ростиславич Рязанский и его сын Роман Глебович и другие рязанские дворяне были взяты обратно во Владимир в плен. Ярополк Ростиславич также позже был схвачен и отправлен во Владимир. Двое братьев Ростиславичей были ослеплены, хотя считается, что им просто вырезали над глазами, которые на самом деле не были удалены. В любом случае, как говорят, зрение к Ярополку чудесным образом вернулось позже во время молитвы в монастыре в Смоленске. Мстислав умер в 1178 . Глеб Ростиславич Рязанский тоже умер в 1178 в остроге, отказавшись от предложения освободиться с условием, чем сослался на Южную Русь. Княжение Всеволода во Владимире было окончательно закреплено.

Армии встретились у реки Кокошки в 9 г.0010 1177 . Всеволод снова добился успеха, и Мстислав Ростиславич, Глеб Ростиславич Рязанский и его сын Роман Глебович и другие рязанские дворяне были взяты обратно во Владимир в плен. Ярополк Ростиславич также позже был схвачен и отправлен во Владимир. Двое братьев Ростиславичей были ослеплены, хотя считается, что им просто вырезали над глазами, которые на самом деле не были удалены. В любом случае, как говорят, зрение к Ярополку чудесным образом вернулось позже во время молитвы в монастыре в Смоленске. Мстислав умер в 1178 . Глеб Ростиславич Рязанский тоже умер в 1178 в остроге, отказавшись от предложения освободиться с условием, чем сослался на Южную Русь. Княжение Всеволода во Владимире было окончательно закреплено.

Большое Гнездо

Великий Князь Владимирский Всеволод вошел в историю как Всеволод Большое Гнездо, так как имел не менее двенадцати детей, из которых четверо сыновей стали великими князьями. При Всеволоде Большое Гнездо с 1176 9 гг.С 0011 по 1212 , что является необычайно длинным для правителей Руси, Владимирское Великое Княжество укрепляло свои позиции в качестве ведущего Русского княжества по мере роста значения городов, основанных отцом Всеволода Юрием Долгоруким. Всеволод оставил свой след в столице в виде прекрасного Дмитриевского собора, построенного около 1197 . Его супруга Мария Шварновна основала в городе Успенский Княгинин женский монастырь. Всеволоду удалось закрепить Новгород, поставив там марионеточных правителей, и вести успешные походы против половцев и Волжской Булгарии.

При Всеволоде Большое Гнездо с 1176 9 гг.С 0011 по 1212 , что является необычайно длинным для правителей Руси, Владимирское Великое Княжество укрепляло свои позиции в качестве ведущего Русского княжества по мере роста значения городов, основанных отцом Всеволода Юрием Долгоруким. Всеволод оставил свой след в столице в виде прекрасного Дмитриевского собора, построенного около 1197 . Его супруга Мария Шварновна основала в городе Успенский Княгинин женский монастырь. Всеволоду удалось закрепить Новгород, поставив там марионеточных правителей, и вести успешные походы против половцев и Волжской Булгарии.

9 век Россия | Россия

В IX веке было основано средневековое государство, известное как Киевская Русь, которое было первым восточнославянским государством и предшественником современных России, Украины и Беларуси. В этом же столетии была основана династия Рюриковичей, правившая Россией до смерти сына Ивана Грозного царя Феодора I в 159 г.

Происхождение

История России имеет тенденцию начинаться в 9 веке на основании того, что основная русская летопись (известная как «Повесть временных лет»), которая была составлена в начале 12 века , восходит к этому моменту. Эта эпоха русской истории связана с двумя другими восточнославянскими народами Беларуси и Украины и часто переплетается с легендами. В это время территория, составляющая современные Россию, Украину и Беларусь , была заселена различными народами, в том числе славянскими, финно-угорскими, тюркскими, а также различными кавказскими и сибирскими племенами. Вообще говоря, на севере современной европейской России, Украины и Белоруссии эти племена были вынуждены платить дань варягам (племя викингов, также известное как русы), а на юге они должны были платить дань хазарам (тюркское племя, принявшее иудаизм).

В конце концов, согласно «Первой летописи», различные северные племена в конце концов смогли изгнать варягов, надеясь в полной мере воспользоваться преимуществами крупных рек, которые служили торговым путем, известным как «Путь из варягов». к грекам», то есть из Скандинавии в Константинополь – столицу Византийской империи и один из самых богатых и важных городов того времени. Однако говорят, что без своих варяжских повелителей племена начали спорить между собой, что часто приводило к войнам. Поэтому в 862 различные племена решили, что будет лучше всего пригласить варяжского князя, чтобы он правил ими и принес мир на их землю.

к грекам», то есть из Скандинавии в Константинополь – столицу Византийской империи и один из самых богатых и важных городов того времени. Однако говорят, что без своих варяжских повелителей племена начали спорить между собой, что часто приводило к войнам. Поэтому в 862 различные племена решили, что будет лучше всего пригласить варяжского князя, чтобы он правил ими и принес мир на их землю.

Прибытие Рюрика

Варяжский князь по имени Рюрик принял предложение, существует теория, что мать Рюрика была славянкой. Считается , что Рюрик был членом скандинавского племени под названием русы, и поэтому его новая территория стала называться Русью, а затем Русью. На самом деле о Рюрике известно не так много фактов и даже возможно, что он больше относится к мифологии, чем к истории. В любом случае, говорят, что Рюрик прибыл со своими двумя братьями Синеусом и Трувором в 862 году (это также оспаривается, и многие историки считают, что Синеус и Трувор на самом деле являются неправильным переводом). В летописи говорится, что Рюрик поселился в городе Ладоге, Синеус в Белозерске, а Трувор в Изборске. После смерти братьев Рюрик стал единоличным правителем, и к этому времени столица была перенесена в крупный город Новгород на реке Волхов у озера Ильмень. Новгород означает «новый город», хотя это один из древнейших городов России. Чтобы закрепить за собой новую территорию, Рюрик послал своих сородичей управлять крупными городами других племен – Полоцком (в современной Беларуси), Ростовом и Муромом. Потомки Рюрика оставались правителями Руси и России более 600 лет и стали известны как династия Рюриков.

В летописи говорится, что Рюрик поселился в городе Ладоге, Синеус в Белозерске, а Трувор в Изборске. После смерти братьев Рюрик стал единоличным правителем, и к этому времени столица была перенесена в крупный город Новгород на реке Волхов у озера Ильмень. Новгород означает «новый город», хотя это один из древнейших городов России. Чтобы закрепить за собой новую территорию, Рюрик послал своих сородичей управлять крупными городами других племен – Полоцком (в современной Беларуси), Ростовом и Муромом. Потомки Рюрика оставались правителями Руси и России более 600 лет и стали известны как династия Рюриков.

Аскольд и Дир

Когда Рюрик правил в Новгороде, он отправил двух своих атаманов с миссией в Константинополь, столицу могущественной Византийской империи. Двух мужчин звали Аскольд и Дир. По пути туда они миновали город Смоленск, который был центром кривичей, другого славянского племени. Однако город был очень большим и очень хорошо укрепленным, и Аскольд и Дир решили продолжить свой путь и не пытаться захватить город.

Позже в своем путешествии они достигли города Киева. Аскольд и Дир спросили у горожан, кто их правитель. Горожане ответили, что город основали три брата по имени Кий, Щек и Хорив и их сестра Лыбедь, но они с тех пор умерли, и теперь нет правителя. Киевлян заставляли платить налог, известный как дань Хазарскому ханству на юге. Аскольд и Дир сказали горожанам прекратить платить дань хазарам и вместо этого платить ее им. Горожане согласились, и Аскольд и Дир стали их князьями. Позже они установили контроль над всем полянским племенем, проживавшим вокруг Киева.

Олег Провидец

Когда князь Рюрик умер примерно в 874 , его сын Игорь был еще ребенком, и поэтому он назначил своего родственника по имени Олег править Русью, пока Игорь не стал достаточно взрослым, чтобы править самостоятельно. Олег был великим воином и, как говорили, обладал способностью предсказывать будущее. В 882 Олег пошел в поход, захватив сначала Смоленск, а затем захватив великий город Киев у Аскольда и Дира, показав киевлянам младенца Игоря и заявив, что он их настоящий князь.