Главный храм Владимиро Суздальской Руси (65 фото)

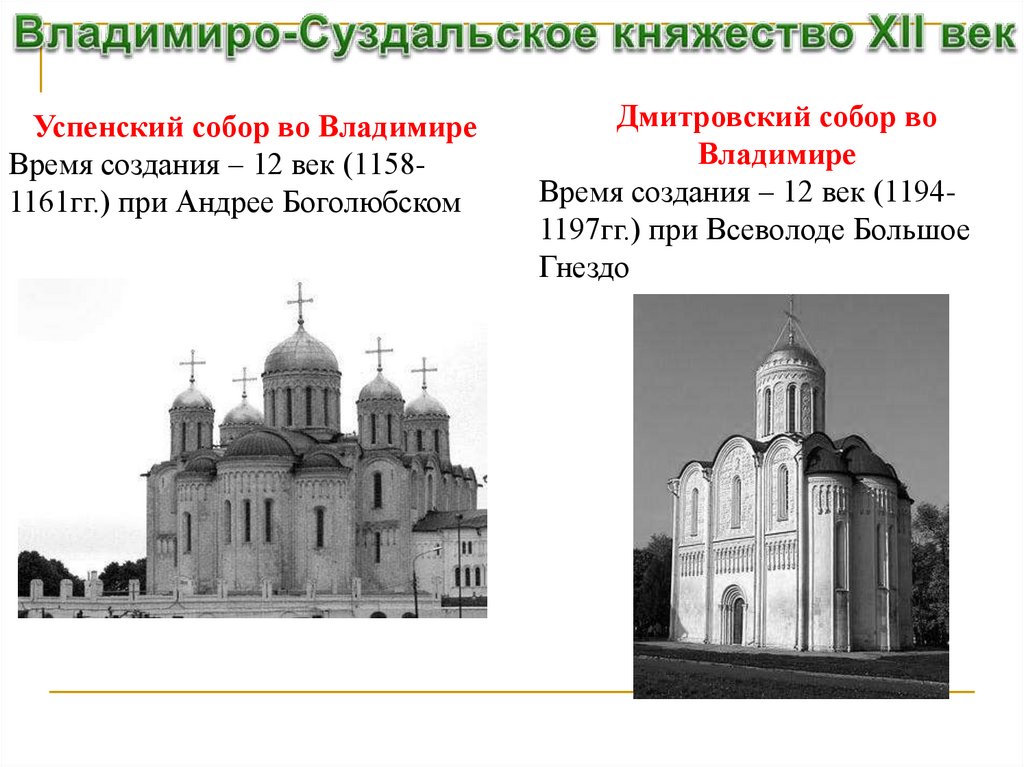

1Владимиро-Суздальская архитектура. Успенский собор

2

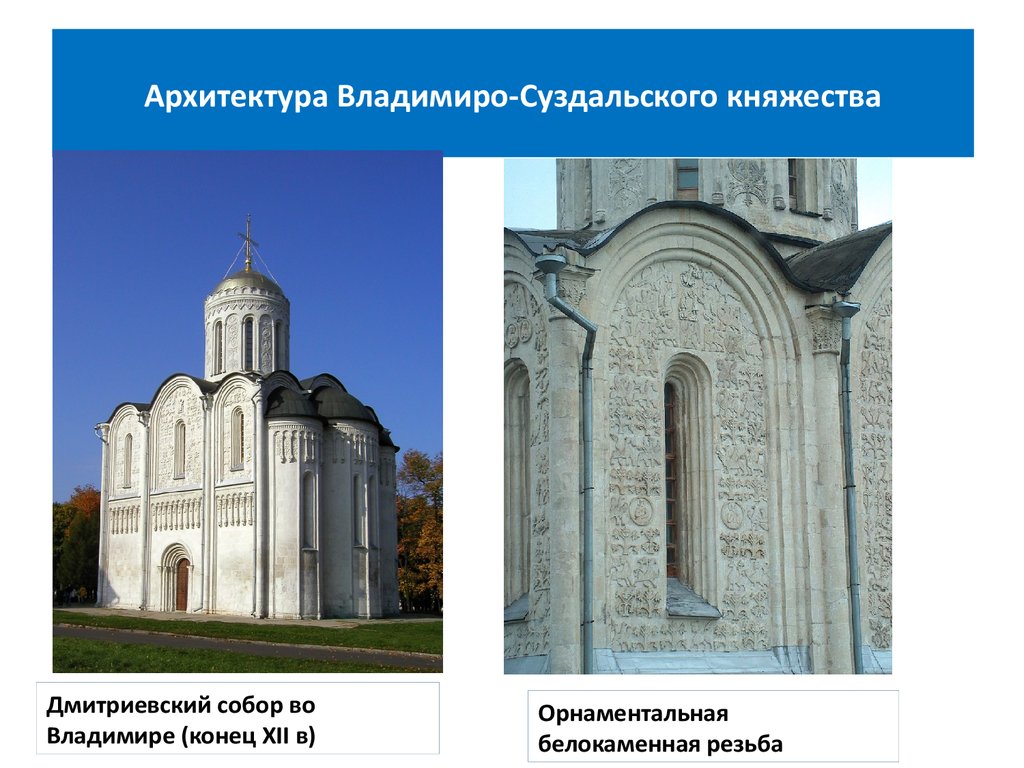

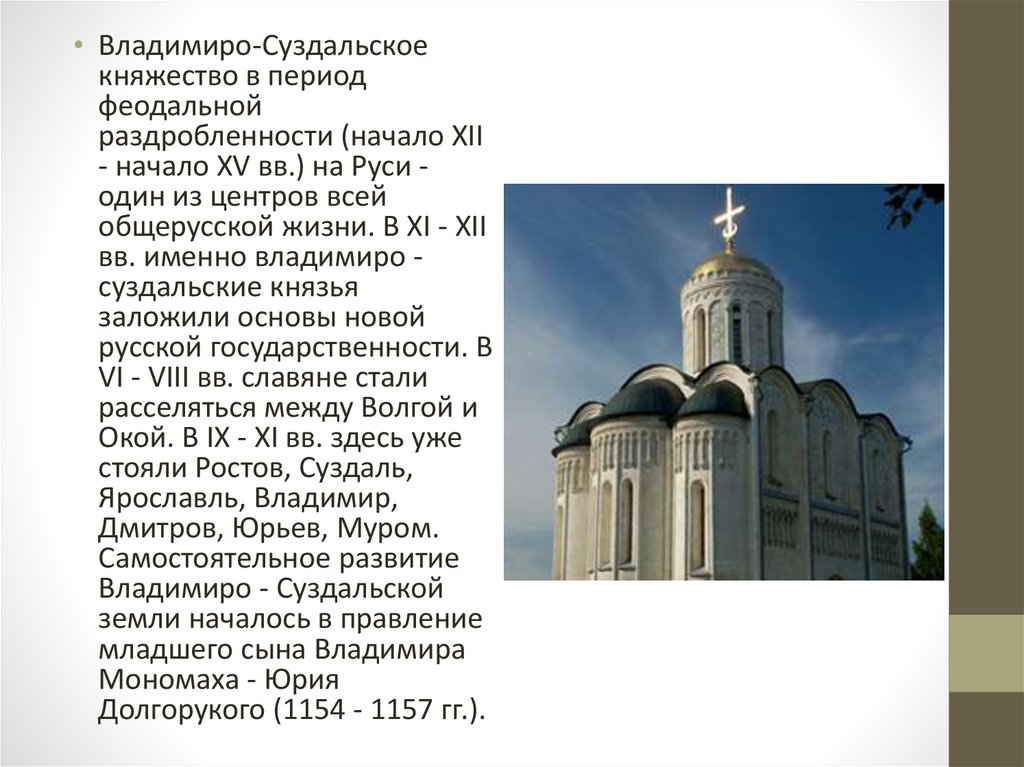

Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме

3

Дмитриевский собор Владимиро Суздальское княжество

4

Успенский собор 12 века во Владимире

5

Дмитриевский собор во Владимире апсиды

6

Успенский собор Владимиро Суздальской школы

7

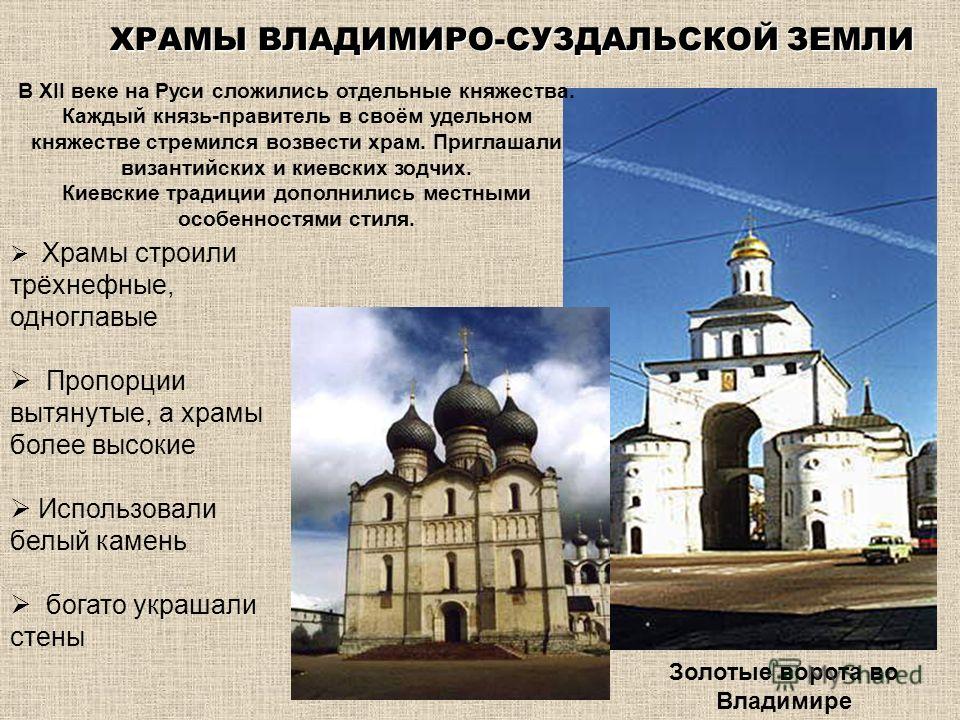

Храмы Владимиро-Суздальской Руси

8

Владимиро Суздальская це

9

Жемчужина Владимиро – Суздальской Руси

10

Успенский собор во Владимире 1158

11

Белокаменный Успенский собор во Владимире

12

Владимир Игоревич Суздальский

13

Владимир дмиевский собор

14

Успенский собор во Владимире прясла

15

Архитектура Владимиро-Суздальского княжества 12 века

16

Успенский собор во Владимире

17

Зодчество Владимиро-Суздальской Руси

18

Белокаменные соборы Владимиро-Суздальской Руси год

19

Успенский собор во Владимире-на-Клязьме

20

Успенский собор Владимиро Суздальское княжество

21

Белокаменные памятники Владимиро-Суздальской земли

22

Владимиро-Суздальский музей

23

Дмитриевский собор во Владимире резьба

24

Успенский собор Владимиро Суздальской школы

25

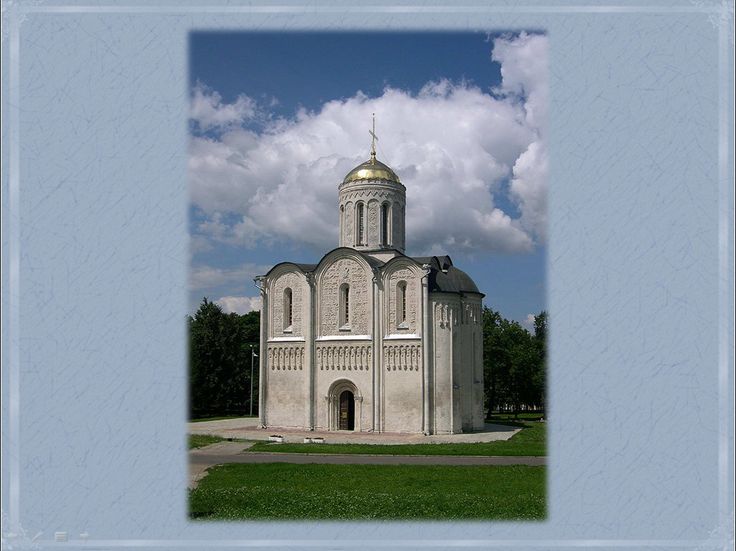

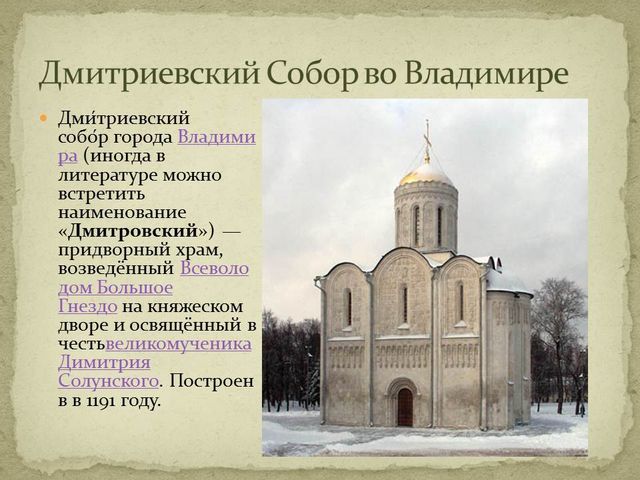

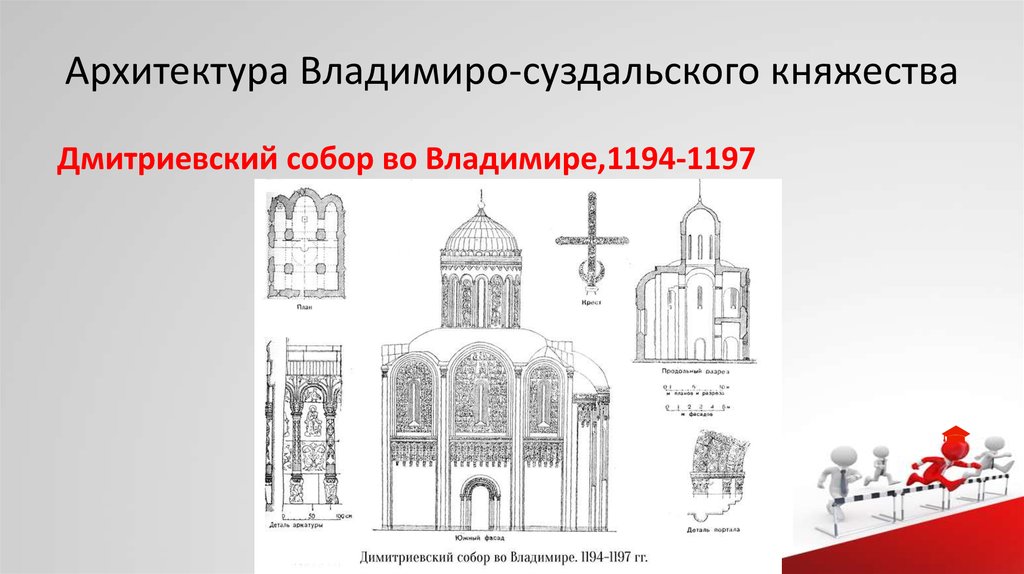

12. Дмитровский собор города Владимира

Дмитровский собор города Владимира

26

Дмитриевский собор во Владимире

27

Дмитриевский собор собор во Владимире

28

Город Владимир Дмитриевский собор

29

Архитектура Владимиро Суздальского Русси

30

Владимиро-Суздальская архитектура. Успенский собор

31

Успенский собор Владимиро Суздальский

32

Дмитриевский собор во Владимире 12 век

33

Белокаменный Успенский собор

34

Успенский собор во Владимире

35

Памятники архитектуры Владимиро-Суздальского княжества

36

Храм Покрова на Нерли во Владимире

37

Владимиро-Суздальский музей-заповедник Владимир и Успенский собор

38

Боголюбово дворец Андрея Боголюбского

39

Спасо-Преображенский собор Переславль-Залесский

40

Владимир Боголюбово Суздаль

41

Дмитриевский собор во Владимире

42

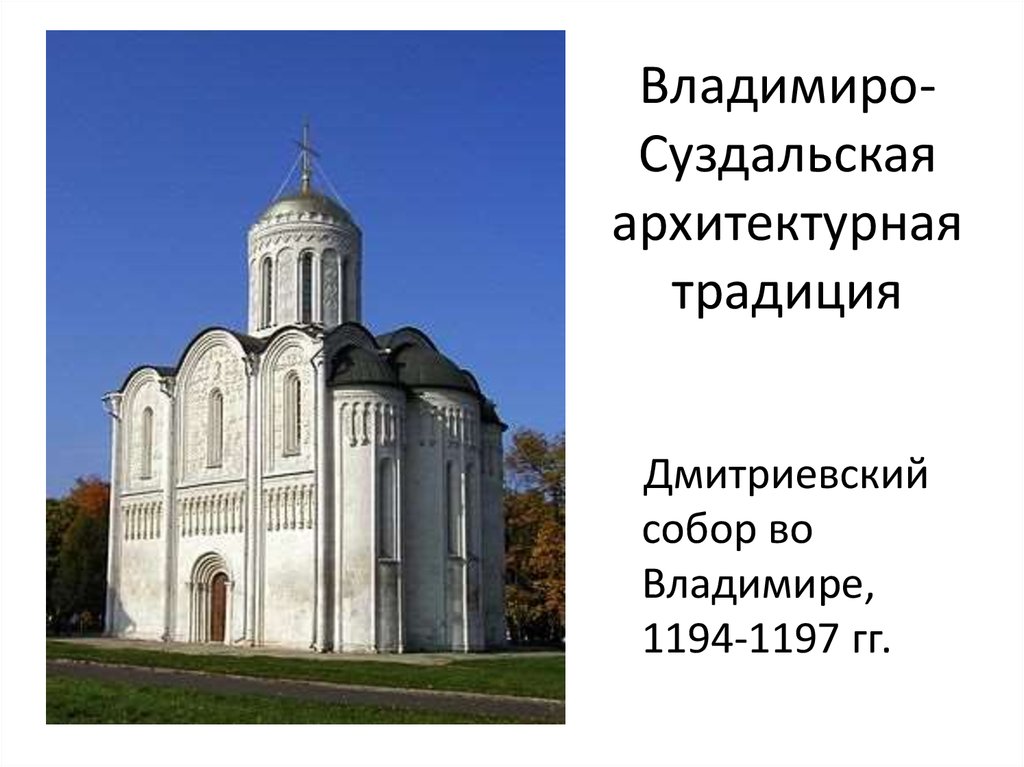

Дмитриевский собор во Владимире 1194-1197

43

Дмитриевский собор 1194-1197

44

Фото Владимиро-Суздальской земли на Руси

45

Владимиро-Суздальская архитектура 12-13 века

46

Владимиро-Суздальский музей-заповедник Владимир и Успенский собор

47

Владимиро-Суздальская школа иконописи

48

Дмитриевский собор во Владимире 12 век

49

Успенский собор во Владимире

50

Гдов Дмитриевский собор

51

Дмитриевский собор во Владимире 12 век

52

Успенский собор (1158 г. ). город Владимир.

). город Владимир.

53

Владимирская область Успенский собор

54

Успенский собор во Владимире

55

Храм Дмитриевский собор

56

Димитровский собор Владимиро Суздальское княжество

57

Успенский собор во Владимире 12 век

58

Владимиро Суздальская Белокаменная резьба

59

60

61

62

63

64

65

Искусство Владимиро-Суздальского княжества –

Общие особенности владимиро-суздальского искусства

На Северо-Востоке древнерусского государства расположена земля, которая издавна прозывалась Залесской.

Во времена массовой христианизации Руси здесь строилось много церквей, которые все были сделаны из дерева. Так, Лаврентьевская летопись под 1096-ым годом упоминает о целом ряде деревянных храмов, среди которых наиболее значимыми были: церковь Дмитриевского монастыря в Суздале, церковь Спаса в Муроме и сгоревшая в XII веке церковь Богородицы в Ростове. Это свидетельствует о том, что на заре становления Владимиро-Суздальского княжества на его территории имели вероятность сосуществовать как эманационного, так и имманационного качества христианские культовые здания, возведенные из дерева. Кроме того, вплоть до XI века такие города Залесья, как Ростов и Суздаль представляли собой крупные очаги язычества. Здесь на площадях, практически рядом с православными церквями, стояли дохристианские памятники зодчества, а некоторые суздальские урочища до нашего времени сохранили свои культово языческие наименования.

Кроме того, вплоть до XI века такие города Залесья, как Ростов и Суздаль представляли собой крупные очаги язычества. Здесь на площадях, практически рядом с православными церквями, стояли дохристианские памятники зодчества, а некоторые суздальские урочища до нашего времени сохранили свои культово языческие наименования.

На рубеже XI-XII столетий на Северо-Восточных землях Руси начинается постройка первых каменных храмов — Успенского в Ростове и Богородице-Рождественского в Суздале. Печерский патерик свидетельствует, что эти церкви были возведены по подобию Успенского собора Киево¬Печерского монастыря. Современные археологические раскопы, действительно, выявили шестистолпную основу данных храмов и их построение из плинфы в технике кладки со скрытым рядом. Однако поскольку Печерская церковь была создана на основе модификации стольного Софийского храма, то позволительно утверждать, что зачин Залесскому каменному зодчеству положили эманационного толка патрицы, матрицей для которых послужили план и архитектурные объемы собора Святой Софии Киевской.

В 40-е годы XII века на территории Владимиро-Суздальского княжества появились одноглавые, четырехстолпные храмы с хорами в западной трети основного куба здания, такие как Борисоглебская церковь в Кидекше и собор Спаса Преображения в Переяславле-Залесском. Исследование этих приоритетно эманационных храмов показало, что и по планам своим, по характеру декоративных деталей они представляют чуть ли не буквальное подобие культовых зданий, происходящих из древнерусской Галицкой земли. Даже техника их возведения не из кирпича-плинфы, как раньше, а из блоков «белого камня» заимствована из Галича, в котором хорошо знали и широко использовали художественные особенности западноевропейского стиля Романский Классицизм. Есть сведения, что и строителями этих первых для Залесской территории предпочтительно диктатных храмов из квадров местного известняка явились галицкие зодчие.

В конце 1150-х годов архитектурная ситуация во Владимиро-Суздальском княжестве опять изменилась. В помощь к уже имеющимся здесь мастерам были приглашены западноевропейские специалисты по возведению культовых зданий из Южной Германии и Северной Италии (имеются свидетельства, что в Залесье их прислал император Фридрих Барбаросса). Таким образом, к началу 60-х годов XII века на Северо-Восточной земле Руси сложилась строительная организация, в которой над проблемами строительства преимущественно диктатных храмов одновременно работали западноевропейские, галицкие и местные архитекторы. Именно силами этого международного союза мастеров были созданы такие произведения приоритетно эманационного зодчества, как Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли и собор Рождества Богородицы в Боголюбово. По композиционным и конструктивным основам своим данные храмы представляли не что иное, как патрицы с матрицы Софии Киевской, но при всем том они были построены из блоков белого камня и снабжены типично романскими архитектурными деталями: украшенные резьбой перспективные порталы, тонкие колонки на наружных пилястрах, аркатурно-колончатый пояс, проходящий по фасадам и апсидам, резанные в камне фасадные композиции и пр.

Таким образом, к началу 60-х годов XII века на Северо-Восточной земле Руси сложилась строительная организация, в которой над проблемами строительства преимущественно диктатных храмов одновременно работали западноевропейские, галицкие и местные архитекторы. Именно силами этого международного союза мастеров были созданы такие произведения приоритетно эманационного зодчества, как Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли и собор Рождества Богородицы в Боголюбово. По композиционным и конструктивным основам своим данные храмы представляли не что иное, как патрицы с матрицы Софии Киевской, но при всем том они были построены из блоков белого камня и снабжены типично романскими архитектурными деталями: украшенные резьбой перспективные порталы, тонкие колонки на наружных пилястрах, аркатурно-колончатый пояс, проходящий по фасадам и апсидам, резанные в камне фасадные композиции и пр.

На рубеже XII-XIII веков строительная организация, творившая культовые здания в Залесье, изменила свой состав. Из нее ушли западноевропейские и галицкие мастера, предоставив право создавать эманационного качества храмы местным зодчим, сумевшим интегрировать как отечественные, так и иностранные архитектурные традиции. В этот период во Владимире была произведена перестройка сгоревшего Успенского собора, постройка собора Рождественского монастыря и собора Святого Димитрия Солунского. Летописцы, повествуя о данных деяниях, специально оговаривают тот факт, что залесские заказчики уже «не ища мастеров от немець».

Из нее ушли западноевропейские и галицкие мастера, предоставив право создавать эманационного качества храмы местным зодчим, сумевшим интегрировать как отечественные, так и иностранные архитектурные традиции. В этот период во Владимире была произведена перестройка сгоревшего Успенского собора, постройка собора Рождественского монастыря и собора Святого Димитрия Солунского. Летописцы, повествуя о данных деяниях, специально оговаривают тот факт, что залесские заказчики уже «не ища мастеров от немець».

В первой трети XIII столетия в древнерусских городах Северо¬Восточной земли появились первые «столпообразные» архитектурные памятники приоритетно имманационного содержания — прежде всего Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Сопоставление этого культового здания с другими «столпообразными» церквями Руси показало, что собор Святого Георгия из Залесья имеет много общего с такими построенными чуть ранее храмами, как собор Михаила Архангела из Смоленска и церковь Параскевы-Пятницы из Новгорода.

Практически в те же времена на территории Владимиро-Суздальского княжества начала свою деятельность командированная из Киева строительная артель, работавшая в технике кирпично-плинфяной кладки. Ей было создано несколько преимущественно диктатного характера сооружений, в число которых входили собор Княгинина монастыря во Владимире и собор Спасского монастыря в Ярославле.

Таким образом, в период, непосредственно предшествующий татаро-монгольскому нашествию на Русь, в границах Залесской земли одновременно создавались православные храмы, и успешно визуализировавшие тенденцию обесконечивания конечного, и наглядно представлявшие тенденцию оконечивания бесконечного.

Своеобразие владимиро-суздальской храмовой архитектуры периода Андрея Боголюбского

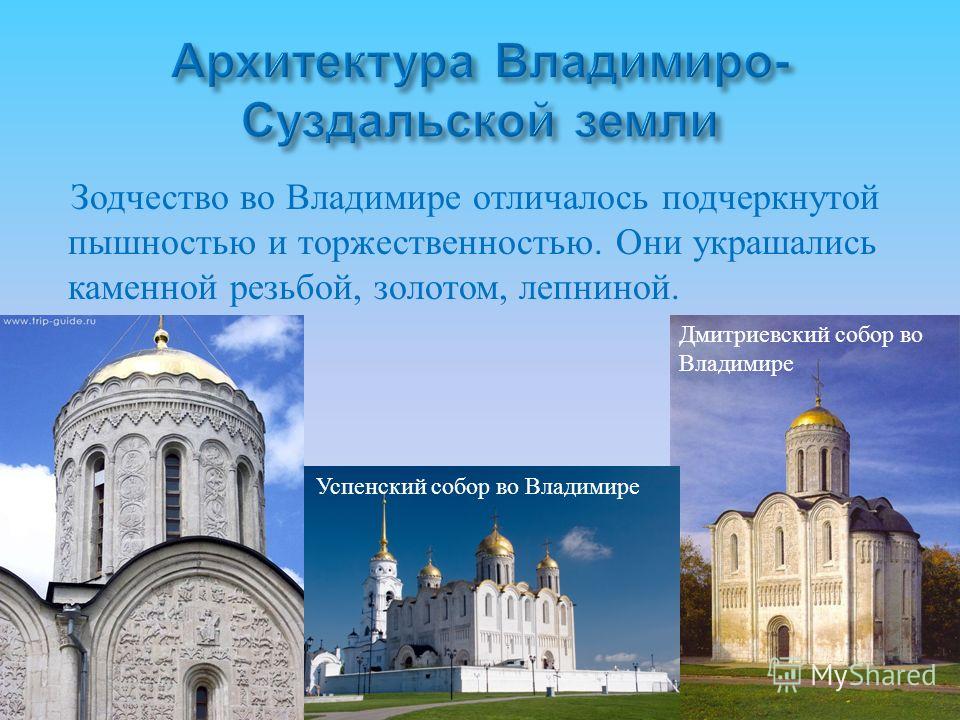

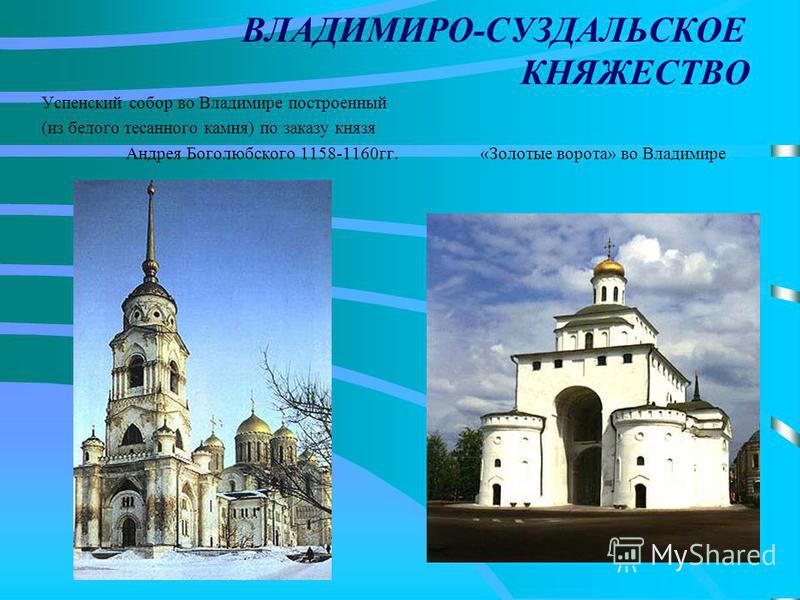

Успенский собор во Владимире является наиболее крупным преимущественно эманационного характера храмом, возведенным на территории Владимиро-Суздальского княжества в течение XII-XIII веков. В строительстве собора можно выделить два этапа. Один из них занимает время от закладки сооружения до случившегося во Владимире в 1185-ом году грандиозного городского пожара, в огне которого собор весьма сильно пострадал. Начало другому этапу бытия Успенского собора положило решение церковных и городских властей о восстановлении главного храма Северо-Восточной земли русской, в итоге приведшее к капитальной перестройке большинства архитектурных объемов здания.

Один из них занимает время от закладки сооружения до случившегося во Владимире в 1185-ом году грандиозного городского пожара, в огне которого собор весьма сильно пострадал. Начало другому этапу бытия Успенского собора положило решение церковных и городских властей о восстановлении главного храма Северо-Восточной земли русской, в итоге приведшее к капитальной перестройке большинства архитектурных объемов здания.

Успенский собор (1158-1161) в изначальном виде представлял собой внушительных размеров (длина 26,3, высота 32,3 м) шестистолпный, одноглавый храм с крестово-купольной системой сводов и позакомарным завершением фасадов. Здание имело башни у западных углов и три притвора по осям центральных нефов. В этом отношении собор был близок приоритетно диктатного качества памятникам зодчества Киевской Руси второй половины XI века. В то же время белокаменная кладка из тесанного мелкозернистого известняка на известковом растворе с песком и особенности большинства архитектурных деталей сближали этот древнерусский храм с западноевропейскими соборами стиля Романский Классицизм.

План изначального крестово-купольного собора Успения Богородицы во Владимире представлял иерархически связанные между собой прямоугольные ячейки, позволявшие процессу эманации диктатной энергии Божией, достигнув нижнего «алтаря» в клетской части храма, осуществить разворачивание от центрального подкупольного квадрата сначала по основным, а потом и по промежуточным сторонам света на северо- и юго- восток, северо- и юго-запад.

Во владимирском Успенском соборе была кристаллизована достаточно развитая система убранства фасадов, в полной мере характеризующая культовую архитектуру Владимиро-Суздальского княжества XII века преимущественно эманационного содержания.

Во-первых, это горизонтальные членения — профилировка цоколя в виде упрощенной «аттической базы» и аркатурные пояса с арочками, опирающимися на колонки.

Во-вторых, это вертикальные членения — сложные уступчатые лопатки с чередующимися прямоугольными или закругленными уступами, украшенные приставленными к ним тонкими полуколонками, капители которых поддерживают водометы, лежащие между закомарами.

В-третьих, это перспективные порталы с чередующимися прямоугольными или закругленными профилями, включающими полуколонки с капителями и базами.

В-четвертых, это профилировка наружных откосов окон, повторяющая в упрощенной форме чередование профилей в порталах.

В-пятых, это обработка апсид тонкими полуколонками, одни из которых опираются на цоколь, а другие подобны колонкам аркатурного пояса.

В-шестых, это членение барабанов несущими арочками с полуколонками, число которых вдвое превышает число окон, и венчающие эти барабаны карнизы из рядов бегунца, поребрика и полукружий, охватывающих основание купола.

В-седьмых, это скульптурные композиции на уровне окон и в полях закомар.

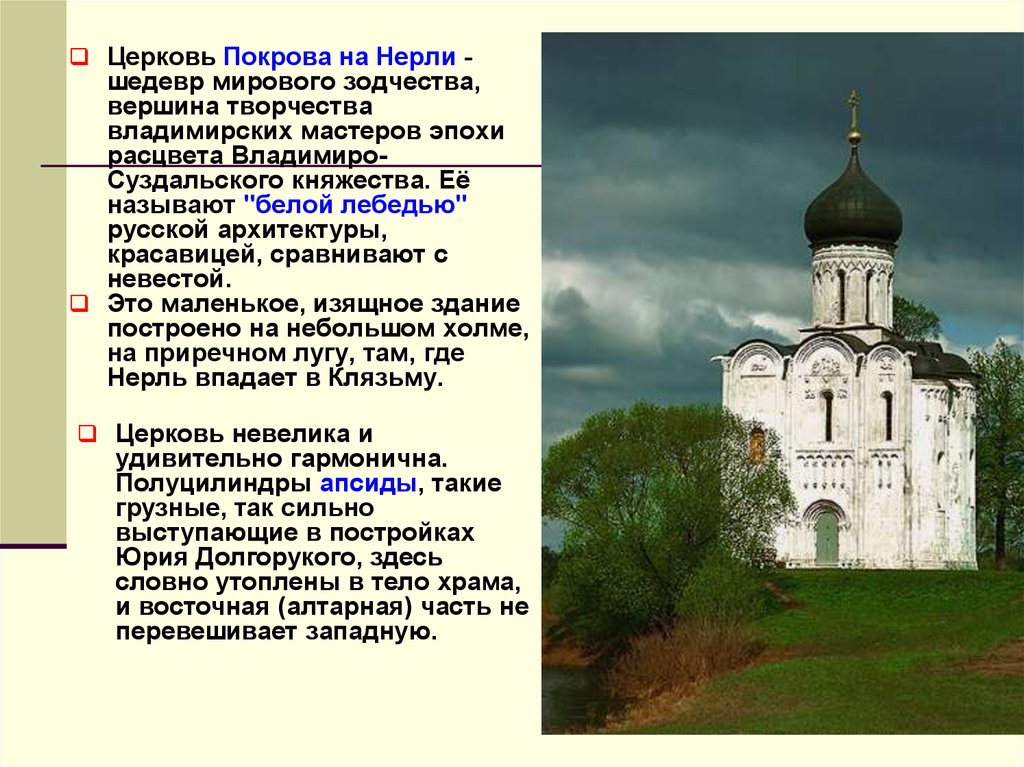

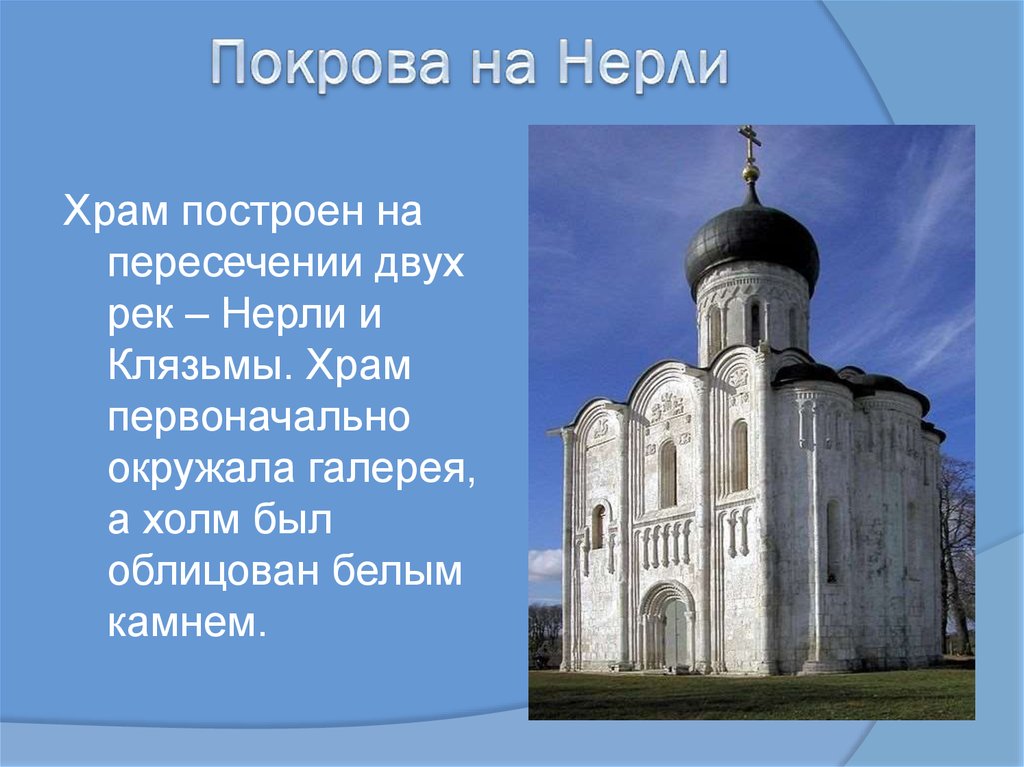

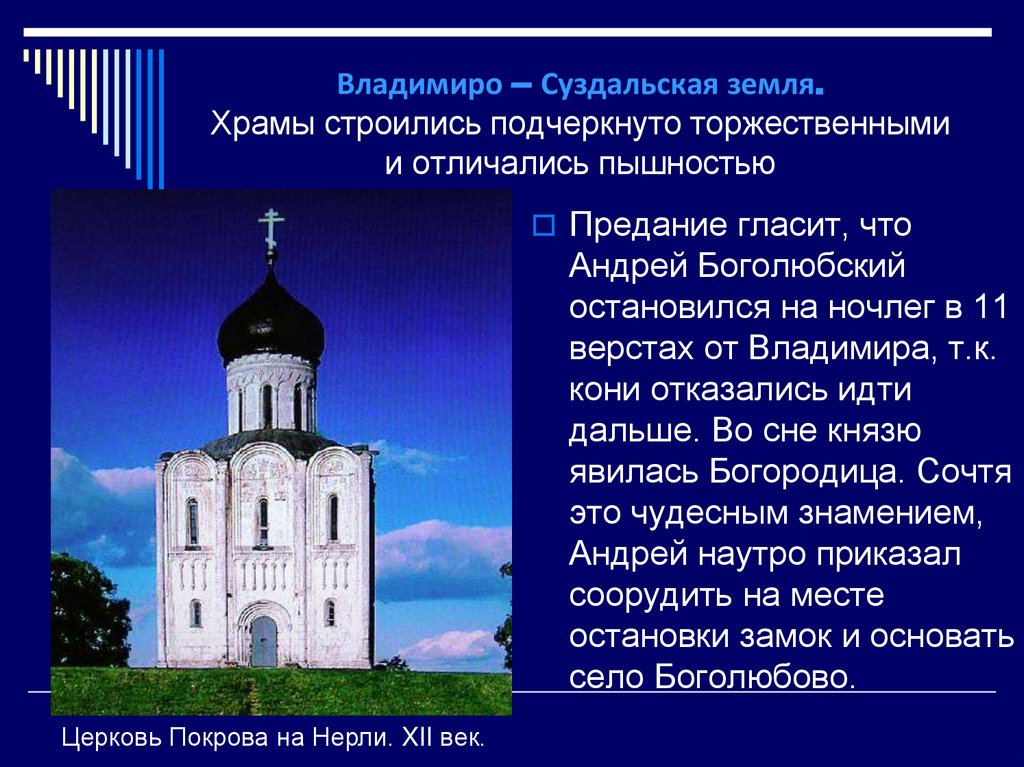

Церковь Покрова Богородицы (1165) поныне стоит далеко за городской чертой на берегу близ слияния реки Нерли с Клязьмой, поднятая над их водами на искусственном, облицованном белым камнем холме. Изначально она призвана была обеспечивать религиозно эманационное общение Бога с местным людом, издалека пришедшим к храму, а также встречать различного рода гостей Залесья, плывущих по Нерли и Клязьме к Боголюбову и Владимиру.

Специфика владимиро-суздальских храмов периода Всеволода III и его сыновей

Успенский собор (1185-1189) во Владимире в его перестроенном после пожара 1185-ого года облике получил большего размера алтарную часть и был расширен с трех сторон за счет двухэтажных галерей. На углах новой постройки были возведены четыре главы, образовавшие вместе центральным куполом, оставшимся от первоначального собора, пятиглавую композицию.

Перестроенный Успенский собор — это во многом новое сооружение, которое, тем не менее, как его предшественник, прекрасно визуализирует процесс эманационного исхода Божьего благо-слово-воления с неба в сердца людские.

Галереи собора получили определенную практическую функцию, по сути дела они стали «гробницей» владимирских князей и церковных иерархов.

В связи с обстройкой галереями изначального храмового ядра резко ослабилось освещение нижней части собора и, как следствие, изменилась эманационная композиция интерьера: его диктатная насыщенность стала намного более действенной. Внутренние помещения нынешнего Успенского собора весьма бережно, но умело и споро настраивают души находящихся в них верующих на восприятие и освоение божественной Благодати.

Внутренние помещения нынешнего Успенского собора весьма бережно, но умело и споро настраивают души находящихся в них верующих на восприятие и освоение божественной Благодати.

Что же касается внешнего облика храма, то, распространившись вширь, собор тем самым расширил и область своего диктатного воздействия. Теперь основное внимание было уделено крупным формам здания, видимым издалека: двум ярусам закомар, пяти куполам и увеличенным объемам апсид. Это во много раз усилило эманационные потенции Успенского собора в городском ансамбле. Видоизменившись, храм получил возможность распространять божественное благо-слово-воление в сердца не только вблизи общающихся с ним людей, но и людей, находящихся на очень значительном удалении от собора. Недаром для лучшей обозримости с дальних точек колончатый пояс южного фасада здания — этот один из наиболее важных в эманационном отношении архитектурных элементов храма — при перестройке был рельефно выделен и живописно расцвечен, что значительно усилило его художественную выразительность.

Собор Святого Димитрия Солунского (1194-1197) — это сугубо городской храм, который был сооружен в центре Владимира вместе с дворцовыми постройками и отделен от города возведенными одновременно с ним стенами детинца, окружавшими княжескую и епископскую резиденции. Изначально собор ориентирован был на участие в торжественных и пышных литургических церемониалах, и его эманационно диктатное содержание предназначалось для пособничества в религиозно душевном обращении благо-слово-воления Бога одновременно к большому количеству православных верующих. При этом местоположение храма среди связанных с ним дворцовых построек было таково, что стимулировало людей религиозно соотноситься с ним на весьма близком расстоянии.

Как Покровская церковь, так и Дмитриевский собор — это четырехстолпные, трехапсидные, одноглавые, покрытые по закомарам культовые здания с хорами в западной части и охватывающими их с трех сторон низкими пристройками. Одинаковы в этих зданиях вертикальные и горизонтальные членения фасадов, а также обработка оконных проемов, барабанов и апсид.

Действенным средством усиления эманационной торжественности в Дмитриевском соборе служил характер размещения стеновых барельефов. В отличие от достаточно скромного резного убранства Покровской церкви, каменные барельефы Дмитриевского собора, сплошь заполнявшие верхние части храмовых стен — от простенков барабана до аркатурного пояса — издали выглядели как своеобразная вязкая фактура стеновых поверхностей, значительно успокаивающая темп божественно диктатной эманации. К тому же большинство резных камней, украшавших храм, расположено было протяженными поясами в соответствии с рядами кладки, что усиливало горизонтальную составляющую архитектурной композиции собора и, тем самым, монументализировало его приоритетно эманационный облик.

Собор Святого Георгия (1230-1234), возведенный в Залесском городе Юрьеве-Польском, в своем изначальном облике сохранился примерно до половины высоты стен (и то не на всем протяжении), будучи после обрушения, случившегося с ним в первой половине XV века, в 1471-ом году полностью перестроен в верхней части.

План Георгиевского собора имеет в основе почти точный квадрат (10,3 х 10,8 м — внутри) с сильно выступающими к востоку тремя алтарными апсидами. С трех сторон к зданию примыкают открытые внутрь притворы; из них западный больше по площади и высоте, чем боковые. В торцевых фасадах притворов помещаются перспективные порталы.

Вообще в Юрьеве-Польском соборе количество резных камней на фасадных стенах превышает всякую меру. Фактически у храма нет ни одного архитектурного объема, который не был бы украшен каменной резьбой. При этом великое множество отдельных антропоморфных и зооморфных фигур, а также многочисленные сюжетные композиции выполнены, как в Дмитриевском соборе Владимира, рельефом на отдельных плитах, вставленных затем на место.

Однако исследования показали, что ковром покрывающий стены Георгиевского храма «травный» орнамент выполнялся уже после окончании кладки. Его завитки не вписаны в границы отдельных каменных блоков, а переходят снизу вверх с одного квадра на другой, стирая границы между ними.

Суздаль, Россия – Туристические достопримечательности

Великолепный и неповторимый старинный русский город Суздаль – единственный город-музей России. На территории Суздаля находится более 300 памятников древнерусского искусства, которые являются культурным достоянием не только России, но и мировой культуры, поскольку большинство из них включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1974 году Суздаль награжден орденом «Знак Почета» за сохранение культурного наследия и развитие туризма. Суздаль стал первым городом, удостоенным «Золотого яблока» в 1983 Международной федерации журналистов, пишущих о туризме.

Город Суздаль расположен на живописном берегу реки Каменки, при впадении в нее реки Нерли в 26 км к северу от города Владимира. Суздаль по праву считается туристическим центром Золотого кольца России и ее столицей. Этот удивительный город, до сих пор сохранивший свой неповторимый исторический облик, наверняка заставит вас почувствовать дыхание Древней Руси.

Герб Суздаля Исторический герб Суздаля принят 16 августа 1781 года. Его можно описать так: «Сокол в княжеской короне, поле разделено на две части: вверху синее, внизу красное» . Исторический герб восстановлен 27 марта 19 года.92. В действующем гербе также присутствует изображение сокола, вокруг сокола имеется золотое кольцо, которое должно символизировать принадлежность города к Золотому кольцу России.

Его можно описать так: «Сокол в княжеской короне, поле разделено на две части: вверху синее, внизу красное» . Исторический герб восстановлен 27 марта 19 года.92. В действующем гербе также присутствует изображение сокола, вокруг сокола имеется золотое кольцо, которое должно символизировать принадлежность города к Золотому кольцу России.

История Суздаля

Суздаль – один из древнейших русских городов, история которого очень увлекательна. Первое упоминание о Суздале появляется в летописях под 1024 годом. Суздаль возник на месте древнейших земледельческих, торговых и ремесленных поселений примерно в IX веке. Приведенные здесь археологические памятники позволяют сделать вывод о том, что эти поселения имели торговые отношения с далекими государствами Северной и Средней Азии. Об этом предположении свидетельствуют древние монеты, найденные в курганах. Основание Суздаля, как и многих средневековых городов, началось со строительства крепости – Кремля, возведенного в XI веке на реке Каменке.

Суздаль выпал на долю бед. В XI веке город был сожжен из-за междоусобной войны между Олегом Черниговским и детьми Владимира Мономаха Изялсавом и Мстиславом. В 1107 году полчища болгар разграбили окрестности Суздаля.

При Юрии Долгоруком построено много святынь. Суздаль стал центром религиозного образования и столичным городом. В это время Суздаль усилил свое политическое значение.

Суздаль утратил свои лидирующие позиции, когда к власти пришел сын Юрия Долгорукого князь Андрей. Статус столицы перенесен в город Владимир. Суздаль становится столицей Суздальского княжества в XIII веке.

Новой бедой для Суздаля стало татаро-монгольское нашествие. Зимой 1238 г. татары заняли Суздаль, сожгли его и взяли в плен основную часть населения. Немногие суздальцы смогли убежать в Ризоположенский монастырь, который не пострадал от всеобщего разорения.

Зимой 1238 г. татары заняли Суздаль, сожгли его и взяли в плен основную часть населения. Немногие суздальцы смогли убежать в Ризоположенский монастырь, который не пострадал от всеобщего разорения.

Междоусобная война за Суздальское княжество началась после татаро-монгольского нашествия. Началась битва между князьями московскими, тверскими и суздальскими. Суздальско-Нижегородское княжество образовалось к началу XIV века. Город снова подвергся росту. В то время Суздаль представлял собой богатый и населенный город, княжество чеканило собственную монету.

Город непрерывно развивался, здесь было построено множество интересных архитектурных ансамблей, среди которых Покровский и Спасо-Ефимиев монастыри, комплекс кремлевских сооружений. Крупные строительные работы коснулись и пригородов. Здесь было построено более тридцати приходских церквей с высокими колокольнями.

Князь Московский выиграл битву между князьями. Суздаль вошел в состав Великого Московского княжества в 139 году. 2. Москва заменила Суздаль в качестве великокняжеской резиденции.

2. Москва заменила Суздаль в качестве великокняжеской резиденции.

В XV-XVII веках Суздаль, как рядовой город Московского княжества, выделялся из сложившихся в то время торговых путей и не занимал лидирующего положения в торгово-производственных отношениях.

Случилось Смутное время – Суздаль был дважды разграблен польскими войсками, а затем нашествием крымских татар в 1634 году. Суздаль пережил опустошительные пожары и эпидемии. Переживание тех трагедий для Суздаля относительное затишье ознаменовало этот период истории Суздаля. В 2796 Суздаль был провозглашен уездным городом новообразованной Владимирской губернии, в 1798 году архиерейская кафедра переместилась из Суздаля во Владимир.

Поскольку через Суздаль проходила железная дорога, построенная в середине XIX века, промышленность города не получила должного развития. Зато город Суздаль сохранил свой исторический облик.

Достопримечательности Суздаля

Уникальный и старинный русский город Суздаль можно считать городом-заповедником.

Центральная улица города ведет к главной достопримечательности Суздаля – Кремлю. Попав на площадь Кремля, вы попадете в чудесный мир, где каждый уголок пронизан духом старины Руси. На том месте, где в старину располагался княжеский двор, находится Успенская церковь. Церковь построена в 1650 г., перестроена в 1720 г.

За Успенской церковью построен собор Рождества Пресвятой Богородицы. Собор был возведен по указанию Владимира Мономаха в XII веке. Первоначально собор был деревянным. К сожалению, при строительстве собора была допущена архитектурная ошибка – собор возведен на месте оврага. Именно поэтому со временем архитектурное сооружение начало оседать, стены соборов покрылись трещинами и фрески осыпались. Попытки восстановить собор не увенчались успехом. В 1222 году по решению князя Георгия Всеволодовича собор был частично разобран, его верх надстроен из белого камня.

Ансамбль Суздальского Кремля составляют прекрасные архитектурные сооружения: Никольская церковь и Храм Рождества Христова. Интересен тот факт, что сюда из деревни Глотово была перенесена Свято-Николаевская церковь. Эта церковь, построенная по образцу бревенчатых построек, внешне напоминает простую русскую избу. Основой таких конструкций является бревенчатый сруб прямоугольной формы. Свято-Николаевская церковь является экспонатом музея старинного зодчества. Авторы этого оригинала создали целую усадьбу XVIII-XIX веков с дворовыми постройками. Здесь же расположены Преображенская и Воскресенская церкви.

Рядом с Кремлем находится церковь Рождества Иоанна Предтечи, Входоерусалимская и Пызтницкая церкви, а также церковь Святой Параскевы Пятницы.

Здание торговых рядов (“Гостиный Двор”) расположено напротив Кремля на Торговой площади. Это сооружение было характерно для XIX века и предназначалось как для торговых, так и для бальных тематических мероприятий.

На Старом проспекте Суздаля расположены церкви Святых Лазаря и Святителя Антипия. Они очаровывают своим красочным архитектурным дизайном. Церковь Святого Лазаря – первая пятикупольная церковь слободского типа в Суздале. Он был построен в 1667 году. Церковь Святого Антипия была построена через столетие. Рядом с церквями есть колокольня. Это уникальное архитектурное сооружение интересно своим оригинальным куполом, выполненным в виде вогнутого павильона. Купола этого признака впервые возникли в Суздале, поэтому их называют «дутками Суздаля».

Суздальские монастыри, такие как Александровский, Покровский и Спасо-Ефимьев монастыри, являются удивительными и очень интересными историческими местами города.

В древние века Александровский монастырь назывался Большой Лаврой. Существует легенда, что монастырь был основан Александром Невским в 1240 году. Монастырь был хорошо известен московским князьям Ивану Калите и его сыну Ивану.

Существует легенда, что монастырь был основан Александром Невским в 1240 году. Монастырь был хорошо известен московским князьям Ивану Калите и его сыну Ивану.

Покровский монастырь был основан князем Андреем в 1364 году. Древняя легенда гласит, что князь построил монастырь в знак благодарности небесам за то, что остался жив во время бури на Волге.

На другом берегу реки Каменки находится Спасо-Ефимьев монастырь. Это один из крупнейших монастырей Суздаля. Толстые каменные стены и многочисленные зубчатые стены свидетельствуют о том, что в прошлом монастырь был крепостью. Враги были расстреляны с самой высокой святой башни высотой 22 м. Над внутренними вратами монастыря расположена Благовещенская церковь, в центре монастыря – Спасо-Преображенский собор, слева – колокольня. Десятки колоколов считались самыми звонкими в Суздале. В 1930 колоколов отправили на переделку. По инициативе Владимиро-Суздальского музея колокола были собраны по всей Владимирской области к концу ХХ века. Благодаря этому Саосско-Ефимьевскому монастырю удалось вернуть прежнее звучание. В наши дни можно услышать звон колоколов.

Благодаря этому Саосско-Ефимьевскому монастырю удалось вернуть прежнее звучание. В наши дни можно услышать звон колоколов.

‘Лебединый храм’ Церковь Покрова на Нерли (Россия)

Недалеко от Владимира – города, бывшего когда-то центром Владимиро-Суздальского княжества, в свое время самого могущественного в России – находится храм, несмотря на междоусобицы князей и монголо-татарское иго, удивительно сохранившийся с XII века. Церковь Покрова на Нерли, несомненно, является крупнейшей жемчужиной среди «белокаменных памятников Владимира и Суздаля», которые с 19 века включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.92.

Пожалуй, самой устойчивой ассоциацией среди всех, что могут возникнуть при слове «памятники древнерусского зодчества», будет словосочетание «Храм Покрова на Нерли». Белокаменный храм на зеленом холме стоит в полутора километрах от города-крепости Боголюбов. Он был построен в честь Великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы и в память Изяслава Андреевича — сына князя Андрея Боголюбского, одержавшего убедительную победу над булгарами в середине XII века. Князь Изяслав отошел ко Господу от ран, полученных в бою. В память о сыне Андрей Боголюбский решил воздвигнуть храм на заливных лугах — там, где встречаются воды Нерли и Клязьмы.

Князь Изяслав отошел ко Господу от ран, полученных в бою. В память о сыне Андрей Боголюбский решил воздвигнуть храм на заливных лугах — там, где встречаются воды Нерли и Клязьмы.

Имена тех, кто был строителями этого удивительного храма, мы, скорее всего, уже никогда не узнаем. Но, несомненно, это были очень опытные архитекторы, использующие самые передовые для своей эпохи технологии. Сначала для церкви сделали искусственный холм из камней, которые скрепили между собой глиной. Стены храма были углублены на пять метров, а все его помещения отделаны каменными плитами. Благодаря такому конструктивному решению даже в самые глубокие речные разливы в подвале храма сухо.

Храм Покрова на Нерли – первый храм на территории России, освященный в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Незадолго до начала его строительства во Владимиро-Суздальской Руси было установлено это празднование – причем с региональным колоритом: как воспоминание об особой милости Пресвятой Богородицы к Владимирской земле. Интересно, что главный храм Владимира был освящен во имя Царицы Небесной – чего не было в ту эпоху ни в Новгороде, ни в Киеве, ни в Пскове.

Интересно, что главный храм Владимира был освящен во имя Царицы Небесной – чего не было в ту эпоху ни в Новгороде, ни в Киеве, ни в Пскове.

Многое было сказано о красоте храма на протяжении веков. Церковь Покрова на Нерли уподоблялась искусствоведами разных времен то стихам, запечатленным в камне, то легкой мелодии, летящей ввысь. Такие параллели невольно возникают при созерцании высоких, светлых сводов церкви, возвышающихся на четырех сужающихся кверху опорных столбах.

Фрески на стенах храма изображали пророка и псалмопевца Давида, восседающего на царском троне в окружении парящих в воздухе голубей, а также грифонов и львов у его ног. Три женских лика на фресках – символические изображения Царицы Небесной.

В бурном восемнадцатом веке, когда молодой России, двигавшейся на запад, было не до памятников седой старины, церковь Покрова на Нерли была почти безвозвратно утеряна. Крыша рушилась, купол грозил обрушиться, сильно пострадали резные барельефы. Состояние уникального храма было настолько запущенным, что настоятель Боголюбовского мужского монастыря просил у иерархов разрешения разобрать храм, чтобы использовать его камень в качестве строительного материала для строительства новой монастырской звонницы! По воле Божией этого не произошло: за демонтаж храма рабочие запросили такие баснословные деньги, что епархия решила не только оставить храм в покое, но и провести в нем реставрационные работы.

К сожалению, от некогда яркой росписи церкви Покрова на Нерли до наших дней ничего не сохранилось. Последняя часть уникальной росписи была отколота во время ремонта храма в 1877 году. Пол храма был покрыт яркими майоликовыми плитками, цвета которых как бы составляли единый узор с росписью стен.

В середине прошлого века вокруг храма проводились археологические исследования, позволившие сделать много интересных открытий. В частности, были найдены части фундамента еще одного здания – как предполагают археологи, оно принадлежало галерее, которая тянулась вдоль трех сторон церкви и соединялась с хорами церкви специальной лестницей. В архивах Владимирских земель удалось найти описания узоров, украшавших галерею и лестницу: на белом камне были вырезаны грифоны и другие мифологические существа, а главным элементом орнамента были прыгающие барсы – символ княжеская власть.

Сегодня храм Покрова на Нерли – один из красивейших храмов России.