- ДРИАДЫ Одно из важнейших… – Волонтеры дендрария ГБС

- Дриада (растение) – это… Что такое Дриада (растение)?

- Размножение дриады – использование дриады. Dryas punctata Juz

- Описание вечнозеленого дерева дриады

- Дриада восьмилепестная и ее сорта

- Другие виды дриад

- Выращивание дриады в саду

- Размножение дриады

- Название

- Ботаническое описание

- Распространение и среда обитания

- Хозяйственное значение и применение

- Таксономия

- Напишите отзыв о статье “Дриада (растение)”

- Примечания

- Литература

- Ссылки

- Отрывок, характеризующий Дриада (растение)

- Растительный мир тундры – Блог Самарских КраеведовБлог Самарских Краеведов

- РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ЗАПОВЕДНИКА «ТАЙМЫРСКИЙ»

- Кто обитает в тундре растения. Характерные растения тундры. Растения, травы и кустарники тундры

- карликовые деревья и леса, названия и описание растений, фото, видео Необычные растения тундры

- Данные по дриадам – Годовой кольцевой прирост широко распространенного высокоарктического кустарника отражает прошлые колебания биомассы растений на уровне сообществ

- Mountain Avens

- Паразитических растений в качестве посредников: больше Дриады, чем Дракулы? – Watson – 2009 – Экологический журнал

- Пространственная изменчивость и взаимосвязи почвы и растительности в сибирской арктической тундре – соединение полевых наблюдений с данными дистанционного зондирования

- Факты о растениях тундры – Gardenerdy

- Изменение состава и численности функциональных групп арктических грибов в ответ на длительное летнее потепление

- публикаций | Mason_Lab

ДРИАДЫ Одно из важнейших… – Волонтеры дендрария ГБС

ДРИАДЫ

Одно из важнейших древесных растений северных тундр, гольцов и высокогорий это Dryas L. – Дриада, или Куропаточья трава. Так как первое название этого растения нравится нам намного больше, мы будем называть его именно так. Оно было дано этому растению Карлом Линнеем в честь лесных нимф из древнегреческой мифологии. Они покровительствовали в первую очередь дубам, а листья многих дриад напоминают по форме дубовые, но при этом очень маленькие, всего 1-2 см длиной. Несмотря на высоту всего в несколько сантиметров, дриада – настоящее древесное растение, его горизонтальные одревесневающие ветви могут достигать нескольких метров в длину. Возраст дриад может достигать нескольких десятилетий или даже больше. При этом, несмотря на то, что ветви укореняются в узлах, боковые корни оказываются неспособны поддерживать растение, и оно редко переходит к размножению партикуляцией. После гибели центрального корня растение чаще всего усыхает.

Дриада относится к обособленной трибе семейства Розоцветные (Rosaceae Juss.) – Дриадовые (Dryadoideae

(Lam. & DC.) Sweet.). Отличительной чертой трибы является строение апокарпных плодов, имеющих длинные опушённые столбики рылец, необходимые для распространения ветром. Такие же плоды можно найти, например, у клематисов. Дриада – единственный род этой группы, имеющий существенное распространение и экологическое значение. Остальные 3 рода, церкокарпус (Cercocarpus Kunth), хамаебаетия (Chamaebatia Benth.) и пуршия (Purshia DC. ex Poir.), встречаются в пустынных областях Северной Америки, для нас они являются редчайшими дендрологическими экзотами, хотя на родине они не имеют важного экологического или тем более хозяйственного значения. Их вполне можно назвать реликтами, указывающими на древний центр происхождения дриадовых. Об этих интереснейших растениях мы будем обязательно писать в отдельных постах, не связанных с Севером.

Что касается самой дриады, она распространена очень широко: это тундровая зона всего Северного полушария, плюс высокогорья Европы, Северной Америки и Азии. Дриада любит каменистые хорошо дренированные почвы и не сомкнутый растительный покров. В тундре она чаще растёт ближе к границе арктических пустынь, в горах поднимается к нивальному поясу. Именно благодаря любви к дренированным почвам дриады можно встретить в таёжной зоне гор на галечных речных террасах. Симбиотические взаимоотношения с азотофиксирующими бактериями позволяют дриаде расти на очень бедной питательными веществами почве.

Дриада любит каменистые хорошо дренированные почвы и не сомкнутый растительный покров. В тундре она чаще растёт ближе к границе арктических пустынь, в горах поднимается к нивальному поясу. Именно благодаря любви к дренированным почвам дриады можно встретить в таёжной зоне гор на галечных речных террасах. Симбиотические взаимоотношения с азотофиксирующими бактериями позволяют дриаде расти на очень бедной питательными веществами почве.

Число видов дриады остается крайне дискуссионным вопросом. Как правило, их насчитывают от 3 до 15. Морфологическая и географическая изменчивость, крайне частая гибридизация – всё это затрудняет понимание реального числа видов в группе. Наиболее отличающийся и наименее дискуссионный вид это Dryas drummondii Richardson ex Hook. – Дриада Друммонда. Встречается она только в Северной Америке и, видимо, первой отделилась от остальной эволюционной ветви рода. Самым заметным отличием этого вида являются жёлтые цветки. Другой хорошо известный вид – Dryas octopetala L. – Дриада восьмилепесточковая – распространён в горах Европы и по тундрам всей Арктики. С этим видом всё уже не так просто, часто его делят на множество подвидов, каждый из которых имеет свою особенную географию и набор морфологических признаков. В культуре можно встретить как дриаду Друммонда, так и восьмилепесточковую, но ни та, ни другая не могут похвастаться простотой культуры или распространённостью за пределами ботанических садов. А вот гибрид между этими двумя видами, дриада Зюндерманна (Dryas × suendermannii Kellerer ex Sundermann) может культивироваться в условиях любой, даже самой простой, альпийской горки и потому имеет наибольшее распространение в культуре среди всех дриад. Также стоит упомянуть еще 2 наиболее примечательных с точки зрения морфологии вида. Это дриада цельнолистная (Dryas integrifolia Vahl) с цельнокрайним листом и дриада точечная (Dryas punctata Juz.) с листьями, покрытыми серебристо-белыми крапушками.

– Дриада восьмилепесточковая – распространён в горах Европы и по тундрам всей Арктики. С этим видом всё уже не так просто, часто его делят на множество подвидов, каждый из которых имеет свою особенную географию и набор морфологических признаков. В культуре можно встретить как дриаду Друммонда, так и восьмилепесточковую, но ни та, ни другая не могут похвастаться простотой культуры или распространённостью за пределами ботанических садов. А вот гибрид между этими двумя видами, дриада Зюндерманна (Dryas × suendermannii Kellerer ex Sundermann) может культивироваться в условиях любой, даже самой простой, альпийской горки и потому имеет наибольшее распространение в культуре среди всех дриад. Также стоит упомянуть еще 2 наиболее примечательных с точки зрения морфологии вида. Это дриада цельнолистная (Dryas integrifolia Vahl) с цельнокрайним листом и дриада точечная (Dryas punctata Juz.) с листьями, покрытыми серебристо-белыми крапушками.

Все фотографии, если не указано иное, из путешествий и экспедиций нашего куратора Игоря.

Дриада (растение) – это… Что такое Дриада (растение)?

Дриа́да, или Куропа́точья трава́ (лат. Drýas) — род растений семейства Розовые.

Название

Дриада — имя лесной нимфы в древнегреческой мифологии, происходящее от др.-греч. δρῦς — дерево, дуб. Карл Линней назвал род так из-за отдалённого сходства формы листьев типового вида — дриады восьмилепестной — с листьями дуба[3].

Из-за холодостойкости растения его латинское название, в свою очередь, было использовано для обозначения дриаса — этапов последнего оледенения.

Ботаническое описание

Дриада — вечнозелёный стелющийся или сильно распластанный ветвистый кустарничек.

Корневища и верхние части стебля одеты остатками отмерших черешков прикорневых листьев.

Листья, развивающиеся на концах стеблей, кожистые с лоснящейся верхней стороной, беловойлочной нижней; часто покрыты точечными желёзками.

Цветоносы прямостоячие, как правило, одноцветковые. Крупные цветки с восемью — девятью (десятью) чашелистиками и лепестками обычно белого цвета, изредка жёлтого. Гипантий вогнутый, как правило, с желёзками. Наружной чашечки нет. Лепестки длиннее чашелистиков. Цветоложе выпуклое с многочисленными тычинками и пестиками. Рыльце верхушечного столбика простое.

Крупные цветки с восемью — девятью (десятью) чашелистиками и лепестками обычно белого цвета, изредка жёлтого. Гипантий вогнутый, как правило, с желёзками. Наружной чашечки нет. Лепестки длиннее чашелистиков. Цветоложе выпуклое с многочисленными тычинками и пестиками. Рыльце верхушечного столбика простое.

Плод — продолговатая семянка с перисто-волосистым столбиком. Семязачаток один.

Распространение и среда обитания

Дриада распространена в холодных регионах Северного полушария — арктических и субарктических местностях, а также в высокогорных районах умеренной зоны.

В России растёт в тундре, на гольцах и высокогорных лугах; наиболее известны виды Дриада восьмилепестная и Дриада точечная.

Хозяйственное значение и применение

Растения используются как декоративные на альпийских горках.

Таксономия

The Plant List на 2011 год насчитывает 6 принятых видов дриады[4]:

Примечания

- ↑ Используется также название Покрытосеменные.

- ↑ Об условности указания класса двудольных в качестве вышестоящего таксона для описываемой в данной статье группы растений см. раздел «Системы APG» статьи «Двудольные».

- ↑ По сведениям «Флоры СССР». См. раздел #Литература.

- ↑ Dryas (англ.). The Plant List (2010). Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org. Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Garden. Архивировано из первоисточника 2 сентября 2012. Проверено 29 октября 2011.

- ↑ Entry for Dryas L. (англ.). NCU-3e. Names in current use for extant plant genera. Electronic version 1.0. International Association for Plant Taxonomy (Sept 24, 1997). Архивировано из первоисточника 2 сентября 2012. Проверено 29 октября 2011.

Литература

Ссылки

| Международное научное название | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Dryas L. | ||||||||||

| Типовой вид | ||||||||||

Dryas octopetala L. – Дриада восьмилепестная | ||||||||||

| ||||||||||

Распространение и среда обитания

Дриада распространена в холодных регионах Северного полушария – арктических и субарктических местностях, а также в высокогорных районах умеренной зоны .

Хозяйственное значение и применение

Таксономия

Напишите отзыв о статье “Дриада (растение)”

Примечания

Литература

- Юзепчук С. В. // Флора СССР : в 30 т. / гл. ред. В. Л. Комаров . – М .-Л. : Изд-во АН СССР , 1941. – Т. X / ред. тома Б. К. Шишкин , С. В. Юзепчук . – С. 264-279. – 673 с. – 5000 экз.

Ссылки

- Дриада (растение) // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров . – 3-е изд. – М . : Советская энциклопедия, 1969-1978. (Проверено 29 октября 2011)

Отрывок, характеризующий Дриада (растение)

Лакей Петр что то сказал кучеру, кучер утвердительно ответил. Но видно Петру мало было сочувствования кучера: он повернулся на козлах к барину.– Ваше сиятельство, лёгко как! – сказал он, почтительно улыбаясь.

– Что!

– Лёгко, ваше сиятельство.

«Что он говорит?» подумал князь Андрей. «Да, об весне верно, подумал он, оглядываясь по сторонам.

И то зелено всё уже… как скоро! И береза, и черемуха, и ольха уж начинает… А дуб и не заметно. Да, вот он, дуб».

И то зелено всё уже… как скоро! И береза, и черемуха, и ольха уж начинает… А дуб и не заметно. Да, вот он, дуб».На краю дороги стоял дуб. Вероятно в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный в два обхвата дуб с обломанными, давно видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично растопыренными, корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца.

«Весна, и любовь, и счастие!» – как будто говорил этот дуб, – «и как не надоест вам всё один и тот же глупый и бессмысленный обман. Всё одно и то же, и всё обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастия. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они – из спины, из боков; как выросли – так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам».

Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он всё так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их.

«Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, думал князь Андрей, пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, – наша жизнь кончена!» Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно приятных в связи с этим дубом, возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь, и пришел к тому же прежнему успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая.

По опекунским делам рязанского именья, князю Андрею надо было видеться с уездным предводителем. Предводителем был граф Илья Андреич Ростов, и князь Андрей в середине мая поехал к нему.

Был уже жаркий период весны. Лес уже весь оделся, была пыль и было так жарко, что проезжая мимо воды, хотелось купаться.

Князь Андрей, невеселый и озабоченный соображениями о том, что и что ему нужно о делах спросить у предводителя, подъезжал по аллее сада к отрадненскому дому Ростовых. Вправо из за деревьев он услыхал женский, веселый крик, и увидал бегущую на перерез его коляски толпу девушек. Впереди других ближе, подбегала к коляске черноволосая, очень тоненькая, странно тоненькая, черноглазая девушка в желтом ситцевом платье, повязанная белым носовым платком, из под которого выбивались пряди расчесавшихся волос. Девушка что то кричала, но узнав чужого, не взглянув на него, со смехом побежала назад.

Князю Андрею вдруг стало от чего то больно. День был так хорош, солнце так ярко, кругом всё так весело; а эта тоненькая и хорошенькая девушка не знала и не хотела знать про его существование и была довольна, и счастлива какой то своей отдельной, – верно глупой – но веселой и счастливой жизнию. «Чему она так рада? о чем она думает! Не об уставе военном, не об устройстве рязанских оброчных. О чем она думает? И чем она счастлива?» невольно с любопытством спрашивал себя князь Андрей.

Описание: род состоит из вечнозеленых, ползучих видов, декоративных как в период цветения, так и в период плодоношения. Несколько видов имеется в альпийских районах северного полушария. В России – 11 видов, большинство из них растет в Сибири (7), затем следует Дальний Восток (3). На Сахалине и Курилах имеется один вид.

Дриады по праву считаются одними из прелестнейших высокогорных древесных растений. Кроме скальных осыпей, скал, возвышенностей и альпийского уровня растительности в Европе, они встречаются также в арктических областях. Особую декоративность им придают небольшие очередные кожистые черешковые листья длиной 2-3 см, покрывающие ползучие веточки. Верхняя сторона листьев темно-зеленая, без опушения, нижняя покрыта серыми ворсинками, края правильно зубчатые.

Относительно колечества видов в роде ботаники

до сих пор не могут прийти к единому мнению:

Дриада большая – Dryas grandis Juz. Умеренные и холодные зоны Центральной и Восточной Азии. В нижней половине гольцового (до 2400 м), подгольцовом и верхней половине лесного пояса на щебнистых склонах и осыпях, преимущественно известняковых, на моренах ледников, песчаных наносах, по уступам скал. Встречается изредка, но местами в районах с влажным климатом обильна. Многолетник до 25 см высотой. Кустарничек с распростертым, простым или ветвистым, деревянистым стволиком. Листья продолговато-эллиптические, 2-6 см длиной и 0,5-2 см шириной, наиболее широкие в верхней части, в основании клиновидно-суженнные, толстые, сверху темно-зеленые, голые, снизу беловойлочные, по жилкам с и черешку с длинными коричневыми ветвистыми волосками. Цветоносы 1-6 см длиной, при плодах до 20 см длиной. Цветки 1,5-2 см в диаметре, колокольчатые, белые. |

| Дриада

восьмилепестковая –

Dryas octopetala L. Родина – Европа, Урал, Сибирь. Растет в арктической области и альпийском

поясе на щебнистых, моховых и лишайниковых тундрах, изредка заходит в лесной

пояс, где обитает на выходах известняков. Цветки с множеством тычинок большие, броские, диаметром до 4 см, растут одиночно на цветоносе высотой 5-10см. Лепестки белые, числом 6-9. Июль-август – пора цветения. Плод дриады тоже очень декоративен. Созревшие семенники превращаются в семянки с длинным пушистым отростком, и семянка выглядит как “пушистый шарик”, похожий на плод прострела. Высота 10 см, кустик разрастается до 60 см диаметром. Вид имеет множество разновидностей и культиваров: Subsp. alaskensis из Аляски имеет глубокие зубчики у узкоовальных листьев. Железы расположены на средней жилке с нижней стороны листьев. Var. argentea растет на Аляске и широко распространена в Европе.Листья опушены с обеих сторон. Var. argentea “Minor” маленькая, изящная и цветущая весь сезон. “Grandiflora ” цветущий весь сезон культивар с цветками до 5 см в диаметре. Намного меньше подвид D. octopetala

var. tenella , который некоторые ботаники

выделяют в самостоятельный вид, D. Фотография справа Ольги

Бондаревой |

| Дриада

Друммонда –

Dryas drummondii Richardson

ex Hook. Северо-американский арктический вид, растет выше границы лесов, на скалистых горных хребтах, каменистых осыпях, и иногда на более низких возвышенностях вдоль горных потоков в штатах Аляска, Вашингтон, северо-восточном штате Орегон и штате Монтана. Жесткие, плотные, ползучие побеги образуют

почвопокровную куртинку 50 см в поперечнике. Листья зимующие, кожистые,

овальные, с городчатым краем. С наружной стороны листья глянцевые, с внутренней

– серебристо-войлочные. Цветет в конце весны. Стебли 5-20 см высотой. Цветки

одиночные, бледные или ярко-желтые, кубковидные, до 2,5 см в диаметре.

Как правило, только отдельные цветочки раскрываются полностью. Возможно

повторное цветение летом и осенью. У дриады друмманда есть две разновидности var. eglandulosa и var. tomentosa . В некоторых описаниях встречается Dryas drummondii “Grandiflora” , но под этим названием фигурирует либо Dryas octopetala “Grandiflora”, либо форма D. x suendermannii. Источник фотографии: |

| Дриада

Зюндермана –

Dryas x suendermannii Kellerer Гибрид между D. drummondii и D. octopetala. Похож на последнего родителя, но с желтоватыми бутонами, которые раскрываясь становятся сливочно-желтыми. Этот привлекательный гибрид прост в выращивании. Хорошо закрывает группы камней и промежутки между ними. Растение не страдает, если наступить на него, и хорощо подходит для обрамления дорожек. Фотография слева Юрия Марковского |

Дриада интегрифолиа –

Dryas

integrifolia Vahl = Dryas chamissonis Spreng. ex Juz . ex Juz .Обычно это растение связывают с Лабрадором и Гренландией, она также встречается в Северной Америке в Скалистых горах северо-запада штата Монтана. Отличается цельными листьями, не железистыми с нижней стороны. Этот вид очень похож на D. оctopetala, и часто включается в него. Однако Рик Лупп нашел, что D. integrifolia в Штате Аляска очень отличается от D. octopetala, и считает, как и Эрик Хултен, что растение заслуживает статус вида. Хултен – всемирно известная выдающаяся личность в области арктической флоры, был много лет почетным директором ботанического отдела Государственного Музея Естествознания в Стокгольме, автор многочисленных работ по арктической флоре. Прежде, чем он умер в 1981, Хултен описал две разновидности, subsp. integrifolia и subsp. sylvatica , и допустил, что существует много гибридов между этими разновидностями и Dryas octopetala. |

Дриада

точечная -Dryas punctata Juz . Европа, Урал, Сев. Монголия, Камчатка, Сев. Америка (Юкон). В арктической зоне, в альпийском и верхней части лесного поясах, в тундрах, сухих редколесьях, на каменистых склонах. Обильна на известняках. Пластинки листьев продолговатые, при основании узковыемчатые или притупленные, сверху морщинистые, голые, лоснящиеся или рассеянно, редко довольно густо, опушенные, покрытые сидячими линзовидными железками, снизу серовато-войлочные, с коричневыми ветвистыми волосками и короткостебельчатыми железками по непокрытой войлоком средней жилке, по краю городчато-зубчатые. Черешки равны пластинкам или короче их, беловолосистые, с примесью коричневых ветвистых волосков. Цветочные стрелки тонко-беловойлочные, с рассеянными темно-красными. железистыми волосками. Цветки ок. 3 см диам. Чашелистики линейно-ланцетные, беловолосистые, с примесью длинных черно-бурых железистых волосков. Фотография Вячеславa Петухинa с сайта “Природа Байкала” |

Дриада Чоноски -Dryas tschonoskii Juz . Оригинальное низкорослое растение с красиво рассеченными беловойлочными внизу листьями и белыми яркими довольно крупными цветками. Ареал восточноазиатского континентально-островного типа: Россия (Сахалин, редко – Макаровский, Поронайский, Смирны-ховский, Охинский р-ны; Курилы, редко – Шикотан; Уссурийский р-н), Япония (Хоккайдо, Хонсю), северная часть п-ова Корея. Растет на гольцах высокогорий, малочислен. Психрофит-петрофит. Вечнозеленый густоветвистый кустарничек со стелющимися стеблями и темно-зелеными короткоэллиптическими надрезанно городчато-зубчатыми листьями. Цветоносы 2-5 см высоты, густо-беловойлочные. Цветки одиночные, до 2 см в диаметре. Плодики с перистыми длинными столбиками. Цветет в июле. При посеве под зиму всходы появляются в конце июня. Интересное растение для каменистых садов. |

Месторасположение: солнечное

или затененное. Не переносит переувлажнения, поэтому лучшими местами для

посадки являются террасы стенок сухой кладки или специально дренированные

лунки на каменистых горках. Никакие дриады не подходят для альпийского

дома, так как они плохо растут под стеклом и цветут в таких условиях не

часто, если цветут вообще.

Никакие дриады не подходят для альпийского

дома, так как они плохо растут под стеклом и цветут в таких условиях не

часто, если цветут вообще.

Dryas

oxyodonta Juz . = Dryas octopetala ssp. oxyodonta L .

Фотография Овчинникова Юрия

Почва: выращивается легко даже на кислом субстрате, хотя в природе предпочитает расти на щелочном. Идеальное местоположение – хорошо дренированное, гравийное место на полном солнце, но также хорошо дриады будут расти и на песчаной подушке.

Уход: бесснежной зимой может пострадать от сильного мороза, и хотя весной, как правило, регенерирует, на зиму растение лучше укрыть. Зимующие листья могут сильно обгорать от весеннего солнца.

Размножение: легко делением, а также семенами сразу после созревания. Черенки принимаются плохо.

Перед посевом семена необходимо внимательно

осмотреть, так как часто они не имеют зародыша и являются бесполезными.

Семена дриад не долговечены. Их необходимо сеят на открытом воздухе в сразу,

как только они созреют. Для весеннего проращивания требуется

промораживание посевов и последующая холодная стратификация в течение 2-3

месяцев. Прорастание происходит при 18-22 град на свету. Сеянцы неприхотливы

и развиваются быстро. Если у вас возникли проблемы (остановка в росте,

гибель сеянцев), необходимо обеспечите хорошую циркуляцию воздуха,

по возможности перенести посевы на улицу, и проблема будет решена.

Их необходимо сеят на открытом воздухе в сразу,

как только они созреют. Для весеннего проращивания требуется

промораживание посевов и последующая холодная стратификация в течение 2-3

месяцев. Прорастание происходит при 18-22 град на свету. Сеянцы неприхотливы

и развиваются быстро. Если у вас возникли проблемы (остановка в росте,

гибель сеянцев), необходимо обеспечите хорошую циркуляцию воздуха,

по возможности перенести посевы на улицу, и проблема будет решена.

Если вы собираете собственные семена, не торопитесь. Оставте их на растении максимальное долго, чтобы получить больше полноценных семян. В благоприятных условиях дриады дают самосев. Цветение наступает через 2-3 года после посева.

Использование: великолепные и незаменимые растения для коллекционных рокариев.

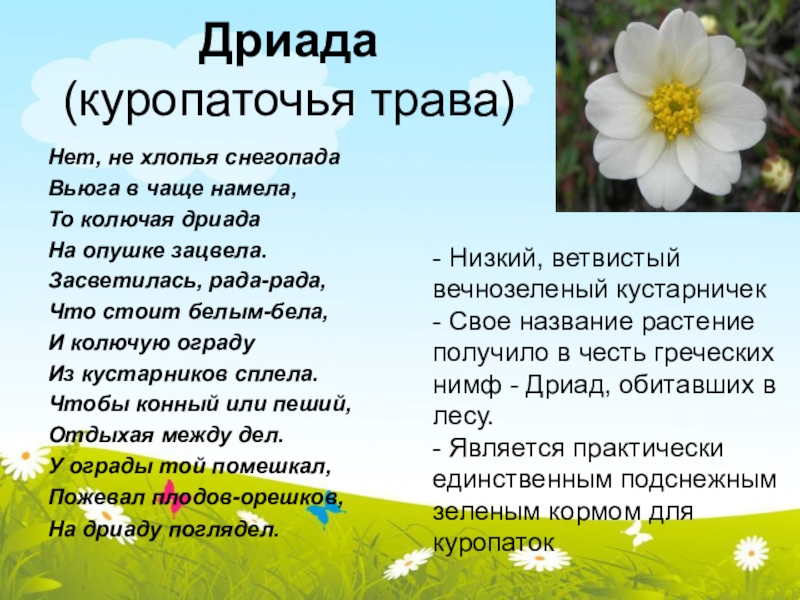

Ранней весной, когда еще лежит снег, в тундру прилетают куропатки. Все вокруг бело, и кажется, что птицам не прокормиться.

Куропатки летят на те места, где ветер сдул снег весной и обнажил каменистую

почву – на вершины холмов, на крутые щебнистые склоны, на откосы береговых яров. Здесь растет их любимая дриада, куропаточья трава. Дриада вечнозеленая, но

удивительнейшим образом приспособилась к морозам. И снежная шуба, которая

спасает все другие травы от холода, куропаточьей траве вроде бы ни к чему.

Недаром она заняла все щебнистые «выдувы» в тундрах. И расселилась чуть ли не по

всему Северу. Дриада везде, где камень и холод: у нас на Таймыре, в горах

Ирландии, в Исландии, в Гренландии.

Здесь растет их любимая дриада, куропаточья трава. Дриада вечнозеленая, но

удивительнейшим образом приспособилась к морозам. И снежная шуба, которая

спасает все другие травы от холода, куропаточьей траве вроде бы ни к чему.

Недаром она заняла все щебнистые «выдувы» в тундрах. И расселилась чуть ли не по

всему Северу. Дриада везде, где камень и холод: у нас на Таймыре, в горах

Ирландии, в Исландии, в Гренландии.

Это вечнозеленый полукустарничек 5-15 см высоты. Листья цельные, городчатые,

эллиптические, морщинистые, сверху блестящие, снизу войлочные. Цветки одиночные,

до 4 см в диаметре, с белымими лепестками. Плод – многоорешек, плодики с длинным

перистоволосистым столбиком, распространяются ветром.

Эндемик Большого Кавказа, основной ареал которого находится в высокогорьях

Северного Кавказа и Западного и ЦентральногоЗакавказья. Единичные местообитания

известны на Скалистом хребте в районе перевала Гумбаши (верховья р. Подкумок), а

также на г. Кабан в окрестностях г. Кисловодска (Джинальский хребет).

Обитает на щебнистых местах, моренах, реже на скалах и лугах в высокогорьях до

3300 м над уровнем моря.

Куропаточья трава (дриада). Фото: Paul Asman and Jill Lenoble

Фото: Harald Groven

Выглядит нарядно. Ее зеленые плотные листочки оторочены по краю закругленными зубчиками, словно обрезаны фигурным резаком. Сверху темно-зеленые, снизу белые, как бархатные.

Драпируют камни сплошь, недаром в Исландии дриаду зовут «устели-камень».

Цветочки крупные, кремовые. Осенью сухие плодики с летучками разносит по тундре

ветер.

Летом, когда на Севере просыпаются к жизни другие растения, ассортимент блюд у

куропаток увеличивается. Птички склевывают витаминные лепестки маков и

камнеломок, бутоны лютиков, сережки ив. Но никогда не забывают отщипнуть

листочек или цветочек дриады. А тем более весной, когда из еды есть только

листья дриады, да ивовые почки, да листочки ледяной сиверсии.

Профессор Б. Тихомиров заинтересовался таким поведением птиц и сделал химический

анализ куропаточьей травы. В листьях дриады оказалось в 7 раз больше сахара, чем

в почках ивы и в 27 раз больше жира. Правда, белка вполовину меньше. Но если

добавлять к дриадовым листьям ивовые почки, то питание будет полностью

сбалансированным.

В листьях дриады оказалось в 7 раз больше сахара, чем

в почках ивы и в 27 раз больше жира. Правда, белка вполовину меньше. Но если

добавлять к дриадовым листьям ивовые почки, то питание будет полностью

сбалансированным.

Возможно куропаточья трава выдерживает стужу бесснежных «выдувов» лучше других

растений, потому что листья ее жирные и сладкие. Ведь хорошо известно, что и

жиры и сахар надежнее всего предохраняют живые организмы от мороза.

Виды :

Дриада восьмилепестковая (D. octopetala) – древесное растение высотой около 5 – 10 сантиметров, разрастающееся в кустик диаметром до 60 сантиметров. имеет темно-зеленые листья, голые с верхней стороны и опушенные короткими сероватыми волосками с обратной. Край листовой пластинки зубчатый. На верхушке цветоноса располагаются крупный цветок дриады диаметром около 4 сантиметров. Они имеют белую окраску. Цветение начинается в июле и продолжается до августа. Плод – декоративная круглая семянка с волосистым хохолком.

Дриада Друммонда (D. drummondii) – кустик, образующий ползучие побеги. Кожистые

листья имеют овальную форму. Край листовой пластинки зубчатый. Листья

сохраняются в течение всего зимнего периода. Наружная поверхность листа гладкая

и блестящая, обратная – опушенная серовато-серебристыми короткими и мягкими

волосками. Цветки окрашены в насыщенно-желтый цвет, их диаметр достигает 3

сантиметра. Период цветения приходится на вторую половину весны. Нередко цветы

появляются также летом и осенью. Плод – сильноопушенная семянка-сережка.

drummondii) – кустик, образующий ползучие побеги. Кожистые

листья имеют овальную форму. Край листовой пластинки зубчатый. Листья

сохраняются в течение всего зимнего периода. Наружная поверхность листа гладкая

и блестящая, обратная – опушенная серовато-серебристыми короткими и мягкими

волосками. Цветки окрашены в насыщенно-желтый цвет, их диаметр достигает 3

сантиметра. Период цветения приходится на вторую половину весны. Нередко цветы

появляются также летом и осенью. Плод – сильноопушенная семянка-сережка.

Дриада Зюндермана (D. suendermannii) – гибридная форма, представляет собой сравнительно высокий кустик с цветками кремово-белого цвета.

Растительный мир тундры – Блог Самарских КраеведовБлог Самарских Краеведов

Тундровая зона простирается на севере России непрерывной полосой от Кольского полуострова до Чукотки. Южная граница тундровой зоны в европейской части страны (кроме Кольского полуострова) и в Западной Сибири почти совпадает с полярным кругом. В Восточной Сибири она резко отодвинута к северу, а на крайнем востоке страны, напротив, спускается далеко к югу, доходя до побережья Охотского моря. Условия жизни растений в тундре довольно суровы. Зима продолжается 7—8 месяцев, а лето короткое и прохладное. Средняя температура самого теплого летнего месяца (июля) обычно не превышает + 10 °С. Период жизнедеятельности растений очень непродолжителен — всего 3—4 месяца. Даже в самом разгаре лета, в июле, в отдельные дни бывают заморозки и выпадает снег. Внезапные возвраты морозов застают растения в тот момент, когда они находятся в состоянии активного роста и полного цветения. Осадков в тундре выпадает немного, как правило, не более 250 мм в год. Однако в условиях холодного климата и этого сравнительно небольшого количества более чем достаточно. Воды из атмосферы поступает значительно больше, чем может испариться с земной поверхности. Тундровые почвы обеспечены водой в избытке. Основная масса осадков приходится на лето, зимой их выпадает очень мало (около 10% годового количества).

В Восточной Сибири она резко отодвинута к северу, а на крайнем востоке страны, напротив, спускается далеко к югу, доходя до побережья Охотского моря. Условия жизни растений в тундре довольно суровы. Зима продолжается 7—8 месяцев, а лето короткое и прохладное. Средняя температура самого теплого летнего месяца (июля) обычно не превышает + 10 °С. Период жизнедеятельности растений очень непродолжителен — всего 3—4 месяца. Даже в самом разгаре лета, в июле, в отдельные дни бывают заморозки и выпадает снег. Внезапные возвраты морозов застают растения в тот момент, когда они находятся в состоянии активного роста и полного цветения. Осадков в тундре выпадает немного, как правило, не более 250 мм в год. Однако в условиях холодного климата и этого сравнительно небольшого количества более чем достаточно. Воды из атмосферы поступает значительно больше, чем может испариться с земной поверхности. Тундровые почвы обеспечены водой в избытке. Основная масса осадков приходится на лето, зимой их выпадает очень мало (около 10% годового количества). Сильных ливней не бывает, дожди обыкновенно лишь моросят. Особенно много дождливых дней в осеннее время.

Сильных ливней не бывает, дожди обыкновенно лишь моросят. Особенно много дождливых дней в осеннее время.

Снеговой покров в тундре очень неглубокий — на ровных местах обыкновенно не более 15—30 см. Он едва прикрывает низкорослые кустарники. Сильные ветры целиком сдувают снег с бугров и возвышений, обнажая почву. Поверхность снега под влиянием ветра все время находится в движении. Масса мельчайших кристалликов льда, из которых состоит снег, перемещается с большой скоростью в горизонтальном направлении, оказывая сильнейшее механическое воздействие на все то, что расположено над снеговым покровом. Этот мощный поток твердых ледяных частичек способен не только уничтожить или повредить выступающие над снегом побеги растений — он даже шлифует скалы. Механическое воздействие снега, гонимого сильными ветрами, так называемая снеговая корразия, не дает тундровым растениям вырастать сколько-нибудь высокими. Поток кристалликов льда их как бы подстригает. Лишь в глубоких понижениях, которые зимой до краев заполняются снегом, можно найти сравнительно высокие кустарники (они бывают в рост человека). Скорость ветра в тундре может достигать 40 м/сек. Такой ветер настолько силен, что сбивает с ног человека. В зимнее время ветер воздействует на растения главным образом механически (через корразию). Но летом он оказывает преимущественно физиологическое влияние, усиливая испарение из надземных органов растений.

Скорость ветра в тундре может достигать 40 м/сек. Такой ветер настолько силен, что сбивает с ног человека. В зимнее время ветер воздействует на растения главным образом механически (через корразию). Но летом он оказывает преимущественно физиологическое влияние, усиливая испарение из надземных органов растений.

Почти на всей территории тундровой зоны распространена вечная мерзлота. Почва оттаивает летом на небольшую глубину — не более 1,5—2 м, а зачастую гораздо меньше. Ниже располагается постоянно мерзлый грунт. Вечная мерзлота оказывает огромное влияние на тундровую растительность. Это влияние в основном отрицательное. Близкое залегание холодного, скованного льдом грунта ограничивает рост корней растений вглубь и заставляет их располагаться лишь в тонком поверхностном слое почвы. Вечная мерзлота служит водоупором, препятствующим просачиванию влаги вниз, и вызывает заболачивание территории. Тундровые почвы обычно имеют хорошо выраженные признаки заболоченности: торфянистый слой на поверхности, под ним голубоватый глеевый горизонт. Температура почвы в тундре в летнее время быстро падает с глубиной, и это также неблагоприятно сказывается на жизни растений. Поверхность растительного покрова даже значительно севернее полярного круга может нагреваться летом до + 30 °С и больше, в то время как почва уже на глубине 10 см достаточно холодна — не более +10 °С. Оттаивание тундровых почв в начале лета идет медленно, потому что верхние горизонты обыкновенно пронизаны ледяными прослойками, поглощающими много тепла. Следовательно, корни тундровых растений вынуждены функционировать при сравнительно низких температурах.

Температура почвы в тундре в летнее время быстро падает с глубиной, и это также неблагоприятно сказывается на жизни растений. Поверхность растительного покрова даже значительно севернее полярного круга может нагреваться летом до + 30 °С и больше, в то время как почва уже на глубине 10 см достаточно холодна — не более +10 °С. Оттаивание тундровых почв в начале лета идет медленно, потому что верхние горизонты обыкновенно пронизаны ледяными прослойками, поглощающими много тепла. Следовательно, корни тундровых растений вынуждены функционировать при сравнительно низких температурах.

Хотя в тундровых почвах много воды, но она мало доступна растениям, так как с трудом поглощается корнями ввиду низкой температуры почвенного слоя. В этом отношении тундра сходна с верховыми (сфагновыми) болотами, распространенными в пределах лесной зоны. Тундровые растения развиваются летом в условиях совершенно особого светового режима. Солнце поднимается невысоко, но зато на протяжении многих дней светит круглые сутки. Благодаря круглосуточному освещению растения даже за короткий вегетационный период успевают получить достаточно много света — не намного меньше, чем в средних широтах. Интенсивность света на Крайнем Севере сравнительно высока вследствие большой прозрачности атмосферы. Тундровые растения хорошо приспособлены к длинному дню, они прекрасно развиваются при таком своеобразном световом режиме. Растения короткого дня в условиях тундры нормально развиваться не могут. Таким образом, в тундре среди многих, неблагоприятных для жизни растений факторов один из наиболее важных — недостаток тепла. Лето здесь слишком короткое и холодное, почва оттаивает на небольшую глубину и плохо прогревается. В воздухе летом часто также довольно холодно, и лишь на поверхности почвы, когда светит солнце, относительно тепло. Следовательно, в тундре для жизни растений наиболее благоприятен лишь самый верхний слой почвы и самый нижний слой воздуха, примыкающий к земной поверхности. Тот и другой слой измеряется всего несколькими сантиметрами.

Благодаря круглосуточному освещению растения даже за короткий вегетационный период успевают получить достаточно много света — не намного меньше, чем в средних широтах. Интенсивность света на Крайнем Севере сравнительно высока вследствие большой прозрачности атмосферы. Тундровые растения хорошо приспособлены к длинному дню, они прекрасно развиваются при таком своеобразном световом режиме. Растения короткого дня в условиях тундры нормально развиваться не могут. Таким образом, в тундре среди многих, неблагоприятных для жизни растений факторов один из наиболее важных — недостаток тепла. Лето здесь слишком короткое и холодное, почва оттаивает на небольшую глубину и плохо прогревается. В воздухе летом часто также довольно холодно, и лишь на поверхности почвы, когда светит солнце, относительно тепло. Следовательно, в тундре для жизни растений наиболее благоприятен лишь самый верхний слой почвы и самый нижний слой воздуха, примыкающий к земной поверхности. Тот и другой слой измеряется всего несколькими сантиметрами.

Не удивительно поэтому, что многие тундровые растения очень низкорослы, они распластаны по земле, а их корневые системы разрастаются в основном в горизонтальном направлении и почти не идут в глубину. В тундре много растений с листьями, собранными в прикорневую розетку, ползучих кустарников и кустарничков. Все эти растения благодаря своей низкорослости наилучшим образом используют тепло приземного слоя воздуха и предохраняют себя от излишнего испарения, вызываемого сильными ветрами. Типичная тундра представляет собой безлесное пространство с низким и не всегда сплошным растительным покровом. Основу его составляют мхи и лишайники, на фоне которых развиваются низкорослые цветковые растения — кустарники, кустарнички, травы. Деревьев в настоящей тундре нет — условия жизни здесь для них слишком суровы. За короткое и холодное лето на молодых побегах не успевает полностью сформироваться защитный слой покровной ткани, необходимый для нормальной перезимовки (без такого слоя молодые ветви погибают зимой от потери воды). Условия для перезимовки деревьев в тундре крайне неблагоприятны: сильные иссушающие ветры, снеговая корразия, которая систематически «подрезает» молодые деревца и не дает им подняться выше снега. Важное значение имеет и еще одно обстоятельство — низкая температура тундровой почвы летом, которая не позволяет корням восполнить большие потери воды надземной частью дерева при испарении (так называемая физиологическая сухость тундровых почв).

Условия для перезимовки деревьев в тундре крайне неблагоприятны: сильные иссушающие ветры, снеговая корразия, которая систематически «подрезает» молодые деревца и не дает им подняться выше снега. Важное значение имеет и еще одно обстоятельство — низкая температура тундровой почвы летом, которая не позволяет корням восполнить большие потери воды надземной частью дерева при испарении (так называемая физиологическая сухость тундровых почв).

Только на самом юге тундровой зоны, в более благоприятных климатических условиях, можно встретить отдельные деревья. Они растут на фоне характерной тундровой растительности и стоят довольно далеко друг от друга, образуя так называемую лесотундру. Очень большую роль в растительном покрове тундры играют мхи и лишайники. Их здесь много видов, и они нередко образуют сплошной ковер на огромных пространствах. Большинство мхов и лишайников, встречающихся в тундре, не связано в своем распространении исключительно с тундровой зоной. Их можно найти и в лесах. Таковы, например, многие зеленые мхи (плевроциум, хилокомиум, кукушкин лен), лишайники из рода клядония (сюда относятся олений мох и другие родственные ему и похожие на него виды). Однако есть и специфические тундровые виды мхов и лишайников. Как мхи, так и лишайники прекрасно переносят суровые условия тундры. Эти низкорослые неприхотливые растения могут зимовать под защитой даже тонкого снегового покрова, а иногда и вовсе без него. Почвенный слой как источник воды и питательных веществ для мхов и лишайников почти не нужен — они получают все необходимое в основном из атмосферы. У них нет настоящих корней, а развиваются только тонкие нитевидные отростки, основное назначение которых прикреплять растения к почве. Наконец, мхи и лишайники благодаря своей низкорослости наилучшим образом используют летом приземный, наиболее теплый слой воздуха.

Таковы, например, многие зеленые мхи (плевроциум, хилокомиум, кукушкин лен), лишайники из рода клядония (сюда относятся олений мох и другие родственные ему и похожие на него виды). Однако есть и специфические тундровые виды мхов и лишайников. Как мхи, так и лишайники прекрасно переносят суровые условия тундры. Эти низкорослые неприхотливые растения могут зимовать под защитой даже тонкого снегового покрова, а иногда и вовсе без него. Почвенный слой как источник воды и питательных веществ для мхов и лишайников почти не нужен — они получают все необходимое в основном из атмосферы. У них нет настоящих корней, а развиваются только тонкие нитевидные отростки, основное назначение которых прикреплять растения к почве. Наконец, мхи и лишайники благодаря своей низкорослости наилучшим образом используют летом приземный, наиболее теплый слой воздуха.

Основную массу цветковых растений тундры составляют кустарники, кустарнички и многолетние травы. Кустарнички отличаются от кустарников только меньшими размерами — они по высоте почти такие же, как небольшие травы. Но тем не менее ветви их одревесневают, покрываются снаружи тонким слоем защитной пробковой ткани и несут на себе зимующие почки. Провести четкую грань между кустарниками и кустарничками довольно трудно. На ровных пространствах тундры, где снеговой покров неглубокий, как кустарники, так и кустарнички бывают низкими, они не возвышаются над снегом. Среди этих растений встречаются некоторые карликовые виды (например, травянистая ива), багульник, голубика, водяника, карликовая березка. Нередко бывает так, что кустарники и кустарнички располагаются в толще мощного мохово-лишайникового покрова, почти не поднимаясь над ним. Эти растения словно ищут защиты у мхов и лишайников (в лесу дело обстоит совершенно иначе). Некоторые из кустарников и кустарничков — вечнозеленые (водяника, брусника, багульник), другие сбрасывают листья на зиму (различные ивы, карликовая березка, голубика, арктоус и др.). Человека, впервые попавшего в тундру, особенно удивляют карликовые ивы. Некоторые из них чрезвычайно малы, имеют ползучие побеги, распростертые среди мохового ковра, и очень напоминают какие-то мелкие травянистые растения.

Но тем не менее ветви их одревесневают, покрываются снаружи тонким слоем защитной пробковой ткани и несут на себе зимующие почки. Провести четкую грань между кустарниками и кустарничками довольно трудно. На ровных пространствах тундры, где снеговой покров неглубокий, как кустарники, так и кустарнички бывают низкими, они не возвышаются над снегом. Среди этих растений встречаются некоторые карликовые виды (например, травянистая ива), багульник, голубика, водяника, карликовая березка. Нередко бывает так, что кустарники и кустарнички располагаются в толще мощного мохово-лишайникового покрова, почти не поднимаясь над ним. Эти растения словно ищут защиты у мхов и лишайников (в лесу дело обстоит совершенно иначе). Некоторые из кустарников и кустарничков — вечнозеленые (водяника, брусника, багульник), другие сбрасывают листья на зиму (различные ивы, карликовая березка, голубика, арктоус и др.). Человека, впервые попавшего в тундру, особенно удивляют карликовые ивы. Некоторые из них чрезвычайно малы, имеют ползучие побеги, распростертые среди мохового ковра, и очень напоминают какие-то мелкие травянистые растения. Лишь приглядевшись, замечаешь у таких «трав» настоящие ивовые сережки, правда очень мелкие и короткие.

Лишь приглядевшись, замечаешь у таких «трав» настоящие ивовые сережки, правда очень мелкие и короткие.

Почти все травянистые растения тундры многолетние. Однолетних трав крайне мало. Объясняется это тем, что в тундре слишком короткое и холодное лето. За несколько прохладных летних недель трудно пройти полный жизненный цикл — от прорастания семени до образования новых семян. Для этого необходимы очень быстрые темпы развития в условиях низкой температуры. Почти нет в тундре и таких растений, у которых развиваются сочные подземные органы — клубни и луковицы. Поздно оттаивающая почва тундры с вечной мерзлотой неблагоприятна для произрастания подобных растений. Многолетние травянистые растения тундры отличаются низкорослостью. Среди них есть некоторые злаки (овсяница приземистая, луговик альпийский, мятлик арктический, лисохвост альпийский и др.) и осоки (например, осока жесткая). Встречаются также немногие бобовые (астрагал зонтичный, копеечник неясный, остролодочник грязноватый). Однако большинство видов принадлежит к так называемому разнотравью — представителям различных семейств двудольных растений. Из этой группы растений можно назвать горец живородящий, мытник Эдера, купальницы — европейскую и азиатскую, родиолу розовую, василистник альпийский, герани — лесную и бело цветковую. Характерная особенность тундрового разнотравья — крупные, ярко окрашенные цветки. Окраска их самая разнообразная — белая, желтая, малиновая, оранжевая, голубая и т.д. Когда тундра цветет, она похожа на пестрый красочный ковер. Зацветает тундра обычно сразу, внезапно — после того как наступят первые теплые дни.

Из этой группы растений можно назвать горец живородящий, мытник Эдера, купальницы — европейскую и азиатскую, родиолу розовую, василистник альпийский, герани — лесную и бело цветковую. Характерная особенность тундрового разнотравья — крупные, ярко окрашенные цветки. Окраска их самая разнообразная — белая, желтая, малиновая, оранжевая, голубая и т.д. Когда тундра цветет, она похожа на пестрый красочный ковер. Зацветает тундра обычно сразу, внезапно — после того как наступят первые теплые дни.

И цветут одновременно очень многие растения. Из-за того, что теплый период непродолжителен, время цветения различных растений почти совпадает. Четкой очередности цветения разных видов, какая бывает, например, на лугу или в лесу, здесь нет. Зима наступает в тундре быстро и внезапно, почва тотчас же сковывается морозом, замерзают и растения. Лето резко обрывается. Приход зимы застает растения в состоянии активной жизни. После первых зимних морозов многие из них стоят с замерзшими, но живыми листьями, с набухшими цветочными почками, с наполовину созревшими или почти зрелыми плодами. Арктическое лето коротко и обманчиво. В отдельные годы растения тундры не успевают принести зрелые семена. У некоторых из них в этих условиях выработалась способность к живорождению: в соцветиях вместо цветков развиваются луковички или клубеньки, способные при прорастании дать начало новому растению. Такое явление можно наблюдать, например, у горца живородящего. У многих представителей тундровой флоры имеются приспособления, направленные к уменьшению испарения в летнее время. Листья тундровых растений часто мелкие, а поэтому испаряющая поверхность невелика. Нижняя сторона листьев, где находятся устьица, нередко покрыта густым опушением, которое препятствует слишком сильному движению воздуха около устьиц и, следовательно, уменьшает потерю воды. У некоторых растений края листьев завертываются вниз и сам лист имеет вид не полностью замкнутой трубки. Устьица, расположенные на нижней стороне такого листа, оказываются внутри трубки, что также ведет к уменьшению испарения.

Арктическое лето коротко и обманчиво. В отдельные годы растения тундры не успевают принести зрелые семена. У некоторых из них в этих условиях выработалась способность к живорождению: в соцветиях вместо цветков развиваются луковички или клубеньки, способные при прорастании дать начало новому растению. Такое явление можно наблюдать, например, у горца живородящего. У многих представителей тундровой флоры имеются приспособления, направленные к уменьшению испарения в летнее время. Листья тундровых растений часто мелкие, а поэтому испаряющая поверхность невелика. Нижняя сторона листьев, где находятся устьица, нередко покрыта густым опушением, которое препятствует слишком сильному движению воздуха около устьиц и, следовательно, уменьшает потерю воды. У некоторых растений края листьев завертываются вниз и сам лист имеет вид не полностью замкнутой трубки. Устьица, расположенные на нижней стороне такого листа, оказываются внутри трубки, что также ведет к уменьшению испарения.

Приспособления, направленные к сокращению потери воды, имеют важное значение для тундровых растений. Летом холодная почва тундры сильно затрудняет поглощение воды корнями растений, в то время как надземные органы, располагающиеся в теплом приземном слое воздуха, имеют все условия для энергичного испарения. Карликовая березка, или ерник (Betula nana) — мало похожа на нашу обычную, всем знакомую березу, хотя оба эти растения — близкие родственники (разные виды одного и того же рода). Высота карликовой березки невелика — редко больше половины человеческого роста. И растет она не деревом, а ветвистым кустарником. Ветви ее невысоко приподнимаются вверх, а часто даже распростерты по поверхности земли. Словом, березка действительно карликовая. Иногда она настолько мала, что ее стелющиеся побеги почти целиком скрываются в толще мохово-лишайникового ковра, а на поверхности видны только листья. Листья карликовой березки совсем не такие, как у обычной березы, форма их округлая, причем ширина нередко больше длины. И размером они сравнительно малы — как мелкие медные монетки. По краю листа идут один за другим небольшие полукруглые выступы (такой край листа ботаники называют городчатым).

Летом холодная почва тундры сильно затрудняет поглощение воды корнями растений, в то время как надземные органы, располагающиеся в теплом приземном слое воздуха, имеют все условия для энергичного испарения. Карликовая березка, или ерник (Betula nana) — мало похожа на нашу обычную, всем знакомую березу, хотя оба эти растения — близкие родственники (разные виды одного и того же рода). Высота карликовой березки невелика — редко больше половины человеческого роста. И растет она не деревом, а ветвистым кустарником. Ветви ее невысоко приподнимаются вверх, а часто даже распростерты по поверхности земли. Словом, березка действительно карликовая. Иногда она настолько мала, что ее стелющиеся побеги почти целиком скрываются в толще мохово-лишайникового ковра, а на поверхности видны только листья. Листья карликовой березки совсем не такие, как у обычной березы, форма их округлая, причем ширина нередко больше длины. И размером они сравнительно малы — как мелкие медные монетки. По краю листа идут один за другим небольшие полукруглые выступы (такой край листа ботаники называют городчатым). Листья сверху темно-зеленые, глянцевитые, а снизу более бледные, светло-зеленые. Осенью листья красиво раскрашиваются — они становятся ярко-красными. Заросли карликовой березки в это время года необычайно красочны, они всегда удивляют своим ярким багрянцем.

Листья сверху темно-зеленые, глянцевитые, а снизу более бледные, светло-зеленые. Осенью листья красиво раскрашиваются — они становятся ярко-красными. Заросли карликовой березки в это время года необычайно красочны, они всегда удивляют своим ярким багрянцем.

Увидев впервые веточку карликовой березки с листьями, мало кто из нас скажет, что это береза. Даже если мы заметим на веточке сережки, определить, что перед нами — береза, тоже будет трудно. Как и само растение, эти сережки карликовые, очень короткие — длина их не более ногтя. И по форме они совсем не такие, как у обычной березы, — овальные или удлиненно-яйцевидные. При созревании сережки рассыпаются на отдельные части — мелкие трехлопастные чешуйки и крошечные плоды-орешки, снабженные узким пленчатым краем. В этом отношении карликовая березка мало отличается от обычной березы. Карликовая березка — одно из самых распространенных растений тундры. Ее можно встретить почти во всей тундровой зоне. Особенно обильна она в южной части тундры, где нередко образует заросли. В летнее время ее листьями питаются олени. А местное население собирает более крупные экземпляры растения на топливо. На Севере карликовую березку часто называют ерником. Это название происходит от ненецкого слова «ера», что означает «кустарник». Голубика, или гонобобель (Vaccinium uliginosum) — так называют один из невысоких тундровых кустарников (высота его редко превышает 0,5 м). Отличительный признак этого растения — голубоватый оттенок листвы. По форме и размерам листья почти такие же, как у брусники, но сравнительно тонкие, нежные. Они появляются весной и к осени опадают. Голубика, в отличие от брусники, кустарник листопадный. Цветки голубики малозаметные, неяркие, беловатые, иногда с розовым оттенком.

В летнее время ее листьями питаются олени. А местное население собирает более крупные экземпляры растения на топливо. На Севере карликовую березку часто называют ерником. Это название происходит от ненецкого слова «ера», что означает «кустарник». Голубика, или гонобобель (Vaccinium uliginosum) — так называют один из невысоких тундровых кустарников (высота его редко превышает 0,5 м). Отличительный признак этого растения — голубоватый оттенок листвы. По форме и размерам листья почти такие же, как у брусники, но сравнительно тонкие, нежные. Они появляются весной и к осени опадают. Голубика, в отличие от брусники, кустарник листопадный. Цветки голубики малозаметные, неяркие, беловатые, иногда с розовым оттенком.

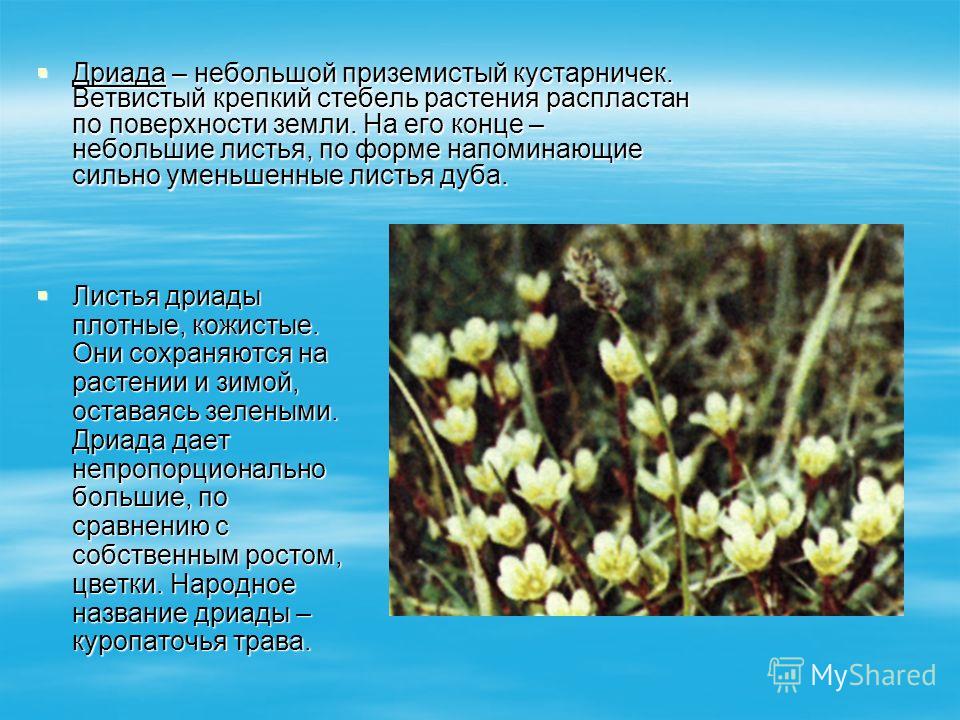

Величиной они не больше горошины, венчик их почти шаровидный, по форме напоминающий очень широкий кувшин. Цветки расположены на ветвях так, что отверстие венчика направлено вниз. По краю отверстия располагается 4—5 мелких зубчиков. Зубчики представляют собой концы лепестков (на всем остальном протяжении лепестки срослись в одно целое). Плоды голубики — синеватые, округлые ягоды с сизым налетом. Они напоминают ягоды черники, но крупнее их. Мякоть плодов не такая, как у черники, — она имеет зеленоватый цвет. Ягоды голубики съедобны, они слегка водянистые, но сладкие (в них более 6% сахара). Местное население собирает их в большом количестве для киселей, начинки в пироги и варенья. Голубика — одно из самых распространенных тундровых растений. В конце лета тундра местами синеет от ягод голубики, их здесь огромное количество. Дриада, или куропаточья трава (Dryas octopetala, D. punctata) представляет собой небольшой приземистый кустарничек. Ветвистый стебель растения распластан по поверхности земли, он крепкий, одревесневший, сплошь покрыт коричневатыми остатками черешков отмерших листьев и кажется лохматым. На его конце располагаются небольшие листья характерной формы: они очень напоминают сильно уменьшенные листья дуба. Длина их невелика — не более спички. Листья дриады плотные, кожистые, морщинистые. Сверху они имеют темно-зеленую окраску, а снизу беловатые.

Плоды голубики — синеватые, округлые ягоды с сизым налетом. Они напоминают ягоды черники, но крупнее их. Мякоть плодов не такая, как у черники, — она имеет зеленоватый цвет. Ягоды голубики съедобны, они слегка водянистые, но сладкие (в них более 6% сахара). Местное население собирает их в большом количестве для киселей, начинки в пироги и варенья. Голубика — одно из самых распространенных тундровых растений. В конце лета тундра местами синеет от ягод голубики, их здесь огромное количество. Дриада, или куропаточья трава (Dryas octopetala, D. punctata) представляет собой небольшой приземистый кустарничек. Ветвистый стебель растения распластан по поверхности земли, он крепкий, одревесневший, сплошь покрыт коричневатыми остатками черешков отмерших листьев и кажется лохматым. На его конце располагаются небольшие листья характерной формы: они очень напоминают сильно уменьшенные листья дуба. Длина их невелика — не более спички. Листья дриады плотные, кожистые, морщинистые. Сверху они имеют темно-зеленую окраску, а снизу беловатые. Эти листья сохраняются на растении и зимой, оставаясь зелеными.

Эти листья сохраняются на растении и зимой, оставаясь зелеными.

Человека, впервые попавшего в тундру, дриада всегда привлекает оригинальной, своеобразной формой своих листьев. Но тот, кто увидит растение во время цветения, обратит внимание прежде всего, конечно, на цветки. Они у дриады очень красивы: крупные, белые, с широко распростертыми в разные стороны лепестками (лепестков бывает чаще всего восемь). Такие цветки поднимаются над землей на довольно длинных цветоножках, достигающих 10 см. Дриада принадлежит к семейству розоцветных и имеет характерное для этого семейства строение цветка (раздельнолепестный венчик, много тычинок и пестиков). Цветок — больше пятикопеечной монеты, а само растение очень маленькое. Подобное же явление можно наблюдать и у многих других представителей тундровой флоры. Народное название дриады — куропаточья трава. Такое название дано потому, что листьями растения охотно питаются куропатки. Особенно важное значение для птиц имеет этот корм в холодное время года, когда нет свежей зелени. Дриада — одно из самых обычных тундровых растений. Особенно обильна она в северной части тундровой зоны. Данное растение относится к числу декоративных и иногда специально культивируется в садах на альпийских горках. Вороника, или шикша (Empetrum nigrum) — как и многие другие растения тундры, вороника относится к числу кустарничков. Но это кустарничек необычный: ветви растения очень похожи на веточки какого-то хвойного дерева, так как покрыты мелкими листьями, напоминающими иголки. Однако вороника — цветковое растение, и листья ее только по внешнему виду похожи на хвоинки. На самом деле это узкие, не полностью замкнутые трубочки (края листьев завернуты вниз и иногда почти соприкасаются).

Дриада — одно из самых обычных тундровых растений. Особенно обильна она в северной части тундровой зоны. Данное растение относится к числу декоративных и иногда специально культивируется в садах на альпийских горках. Вороника, или шикша (Empetrum nigrum) — как и многие другие растения тундры, вороника относится к числу кустарничков. Но это кустарничек необычный: ветви растения очень похожи на веточки какого-то хвойного дерева, так как покрыты мелкими листьями, напоминающими иголки. Однако вороника — цветковое растение, и листья ее только по внешнему виду похожи на хвоинки. На самом деле это узкие, не полностью замкнутые трубочки (края листьев завернуты вниз и иногда почти соприкасаются).

На внутренней стороне трубочек располагаются устьица. Такое строение листа способствует уменьшению испарения. Длинные, сильно разветвленные побеги вороники стелются по земле, концы их поднимаются вверх. Вороника — вечнозеленый кустарничек с не опадающими на зиму листьями. Однако осенью, с наступлением холодов, они темнеют, приобретая фиолетово-черную окраску. Цветет вороника рано — как только сойдет снег. Цветки ее мелкие, малозаметные, расположенные обычно поодиночке в пазухах листьев. Из них в конце лета образуются плоды — черные с сизым налетом сочные ягоды. Кожица, покрывающая ягоду, черная, а сок внутри ее красный. Ягоды вороники хотя и съедобны, но малопривлекательны: вкус их пресный, в них нет ни кислоты, ни сладости. Эти ягоды очень водянистые, вследствие чего данное растение иногда называют водяникой. В некоторых районах Крайнего Севера местное население использует ягоды вороники в пищу, их смешивают с вяленой рыбой и тюленьим жиром и получают особое кушанье под названием «толкуша». Морошка (Rubus chamaemorus) — ближайший родственник малины (другой вид того же рода). Однако это не кустарник, а многолетнее травянистое растение. Каждую весну от тонкого корневища, находящегося в почве, вырастает невысокий прямостоячий стебель с несколькими листьями и только одним цветком. К зиме вся надземная часть растения погибает, а весной вновь вырастает очередной побег.

Цветет вороника рано — как только сойдет снег. Цветки ее мелкие, малозаметные, расположенные обычно поодиночке в пазухах листьев. Из них в конце лета образуются плоды — черные с сизым налетом сочные ягоды. Кожица, покрывающая ягоду, черная, а сок внутри ее красный. Ягоды вороники хотя и съедобны, но малопривлекательны: вкус их пресный, в них нет ни кислоты, ни сладости. Эти ягоды очень водянистые, вследствие чего данное растение иногда называют водяникой. В некоторых районах Крайнего Севера местное население использует ягоды вороники в пищу, их смешивают с вяленой рыбой и тюленьим жиром и получают особое кушанье под названием «толкуша». Морошка (Rubus chamaemorus) — ближайший родственник малины (другой вид того же рода). Однако это не кустарник, а многолетнее травянистое растение. Каждую весну от тонкого корневища, находящегося в почве, вырастает невысокий прямостоячий стебель с несколькими листьями и только одним цветком. К зиме вся надземная часть растения погибает, а весной вновь вырастает очередной побег. Морошка во многом отличается от малины. Ее стебли лишены колючек, листья округло-угловатые (неглубоко 5-лопастные). Цветки гораздо крупнее, чем у малины, с пятью белыми лепестками, направленными в разные стороны.

Морошка во многом отличается от малины. Ее стебли лишены колючек, листья округло-угловатые (неглубоко 5-лопастные). Цветки гораздо крупнее, чем у малины, с пятью белыми лепестками, направленными в разные стороны.

Морошка непохожа на малину и еще в одном отношении: это двудомное растение. Одни ее экземпляры всегда несут только мужские, бесплодные цветки, другие — только женские, из которых впоследствии образуются плоды. Интересно, что мужские цветки крупнее женских, они бывают до 3 см в диаметре. Плоды морошки по своему строению похожи на плоды малины: каждый из них состоит из нескольких маленьких сочных плодиков, сросшихся между собой в одно целое. Отдельный плодик несколько похож на крошечную вишню: снаружи мякоть, а внутри косточка. Такой простой плодик ботаники называют костянкой, а весь сложный плод морошки представляет собой сложную костянку. Точно такого же типа плоды и у малины. Однако по внешнему виду плод морошки мало похож на плод малины. Отдельные составляющие его частички гораздо крупнее, чем у малины, и окраска плода совершенно иная. В начале созревания плоды бывают красными, в полной зрелости они оранжевые, точно восковые. Зрелые плоды морошки имеют приятный вкус и высоко ценятся местными жителями, которые собирают их в тундре в большом количестве. Плоды содержат от 3 до 6% сахара, лимонную и яблочную кислоты. Их употребляют в пищу главным образом в пареном и моченом виде, они идут также на изготовление варенья. Лишайник ягель, или олений мох (Cladonia rangiferina) — это один из самых крупных наших лишайников, высота его достигает 10—15 см. Отдельное растение ягеля напоминает какое-то причудливое дерево в миниатюре — у него есть более толстый ствол, поднимающийся от земли, и более тонкие извилистые ветви. И ствол и ветви к концам постепенно становятся тоньше и тоньше. Кончики их почти совсем сходят на нет — они не толще волоса.

В начале созревания плоды бывают красными, в полной зрелости они оранжевые, точно восковые. Зрелые плоды морошки имеют приятный вкус и высоко ценятся местными жителями, которые собирают их в тундре в большом количестве. Плоды содержат от 3 до 6% сахара, лимонную и яблочную кислоты. Их употребляют в пищу главным образом в пареном и моченом виде, они идут также на изготовление варенья. Лишайник ягель, или олений мох (Cladonia rangiferina) — это один из самых крупных наших лишайников, высота его достигает 10—15 см. Отдельное растение ягеля напоминает какое-то причудливое дерево в миниатюре — у него есть более толстый ствол, поднимающийся от земли, и более тонкие извилистые ветви. И ствол и ветви к концам постепенно становятся тоньше и тоньше. Кончики их почти совсем сходят на нет — они не толще волоса.

Если положить на черную бумагу рядом несколько таких растений, получается красивое белое кружево. Ягель имеет беловатую окраску. Она обусловлена тем, что основную массу лишайника составляют тончайшие бесцветные трубочки — гифы гриба. Но если посмотреть под микроскопом поперечный разрез главного стебля ягеля, можно увидеть не только грибные гифы. Близ поверхности стебля выделяется тонкий слой из мельчайших изумрудно-зеленых шариков — клеток микроскопической водоросли. Ягель, как и другие лишайники, состоит из гиф гриба и клеток водоросли. Во влажном состоянии ягель мягкий, упругий. Но после высыхания он твердеет и становится очень хрупким, легко крошится. Достаточно малейшего прикосновения, чтобы от лишайника отломились кусочки. Эти мельчайшие обломки легко переносятся ветром и способны дать начало новым растениям. Именно с помощью таких случайных обломков в основном и размножается ягель. Ягель, как и остальные лишайники, растет медленно. Он увеличивается в высоту лишь на несколько миллиметров в год, хотя размеры его достаточно большие. Из-за медленного роста ягеля одно и то же тундровое пастбище нельзя использовать несколько лет подряд, приходится все время переходить на новые участки. Если олени в тундре съедают ягель, на восстановление лишайникового покрова требуется довольно много времени (10—15 лет).

Но если посмотреть под микроскопом поперечный разрез главного стебля ягеля, можно увидеть не только грибные гифы. Близ поверхности стебля выделяется тонкий слой из мельчайших изумрудно-зеленых шариков — клеток микроскопической водоросли. Ягель, как и другие лишайники, состоит из гиф гриба и клеток водоросли. Во влажном состоянии ягель мягкий, упругий. Но после высыхания он твердеет и становится очень хрупким, легко крошится. Достаточно малейшего прикосновения, чтобы от лишайника отломились кусочки. Эти мельчайшие обломки легко переносятся ветром и способны дать начало новым растениям. Именно с помощью таких случайных обломков в основном и размножается ягель. Ягель, как и остальные лишайники, растет медленно. Он увеличивается в высоту лишь на несколько миллиметров в год, хотя размеры его достаточно большие. Из-за медленного роста ягеля одно и то же тундровое пастбище нельзя использовать несколько лет подряд, приходится все время переходить на новые участки. Если олени в тундре съедают ягель, на восстановление лишайникового покрова требуется довольно много времени (10—15 лет). Ягель имеет большое народнохозяйственное значение. Он, как известно, служит одним из важнейших кормовых растений для оленей в тундре. Интересно, что олени безошибочно находят его по запаху даже зимой под слоем снега.

Ягель имеет большое народнохозяйственное значение. Он, как известно, служит одним из важнейших кормовых растений для оленей в тундре. Интересно, что олени безошибочно находят его по запаху даже зимой под слоем снега.

На крайнем севере тундровой зоны, в подзоне арктических тундр, растительный покров не сплошной, а пятнистый, он занимает не более 60% всей площади. Остальное приходится на обнаженный грунт, лишенный растений. В этой, самой северной части тундровой зоны нередко господствуют разнообразные маки с крупными, ярко окрашенными цветками — желтыми, оранжевыми, красноватыми. Большую роль в растительном покрове играет также уже знакомая нам дриада, которая образует на щебнистых почвах местами сплошной покров (дриадовые тундры). Из-за крайней суровости климата и других неблагоприятных условий кустарники в данной подзоне расти не могут. Подзона арктических тундр — основной район летних пастбищ северных оленей. Расположенная южнее подзона мохово-лишайниковых тундр имеет более или менее сомкнутый растительный покров. Как показывает название, здесь господствуют мхи и лишайники — сравнительно мелкие растения, хорошо переносящие суровые условия Севера. На глинистых, более влажных почвах развиваются обычно моховые тундры, на песчаных и каменистых, хорошо дренированных — лишайниковые. Кустарники в данной подзоне могут существовать лишь в особых условиях — на склонах, хорошо защищенных зимой снегом. Подзона мохово-лишайниковых тундр широко используется как летнее пастбище оленей. Еще южнее располагается подзона кустарниковых тундр. Здесь на фоне сплошного покрова из мхов и лишайников развиваются разнообразные травянистые растения, кустарнички и невысокие кустарники.

Как показывает название, здесь господствуют мхи и лишайники — сравнительно мелкие растения, хорошо переносящие суровые условия Севера. На глинистых, более влажных почвах развиваются обычно моховые тундры, на песчаных и каменистых, хорошо дренированных — лишайниковые. Кустарники в данной подзоне могут существовать лишь в особых условиях — на склонах, хорошо защищенных зимой снегом. Подзона мохово-лишайниковых тундр широко используется как летнее пастбище оленей. Еще южнее располагается подзона кустарниковых тундр. Здесь на фоне сплошного покрова из мхов и лишайников развиваются разнообразные травянистые растения, кустарнички и невысокие кустарники.

Из последних надо назвать карликовую березку, некоторые ивы, багульник и др. Развитию кустарников благоприятствуют довольно значительные зимние осадки и более слабые ветры, чем в северных подзонах. В данном типе тундр чаще всего господствует карликовая березка, или ерник, вследствие чего такие тундры называют ерниковыми. Деревья здесь полностью отсутствуют. Территорию чаще всего используют для выпаса оленей весной и осенью при перекочевке животных от лесов к морскому побережью и обратно. На крайнем юге тундровой зоны находится лесотундра. Здесь на водораздельных пространствах, на фоне растительного покрова, характерного для кустарниковой тундры, встречаются отдельные деревья и небольшие островки очень редкого леса. В лесотундре могут расти только наиболее холодостойкие деревья. В европейской части страны в этой полосе по преимуществу встречаются береза и ель, к востоку от Урала — лиственница. Лесотундра — основное зимнее пастбище оленей. Для летнего выпаса территория малопригодна из-за обилия комаров. Хозяйственное использование естественной тундровой растительности всем хорошо известно. Тундра — обширное пастбище для северных оленей, без которых трудно себе представить жизнь человека в условиях Крайнего Севера.

Территорию чаще всего используют для выпаса оленей весной и осенью при перекочевке животных от лесов к морскому побережью и обратно. На крайнем юге тундровой зоны находится лесотундра. Здесь на водораздельных пространствах, на фоне растительного покрова, характерного для кустарниковой тундры, встречаются отдельные деревья и небольшие островки очень редкого леса. В лесотундре могут расти только наиболее холодостойкие деревья. В европейской части страны в этой полосе по преимуществу встречаются береза и ель, к востоку от Урала — лиственница. Лесотундра — основное зимнее пастбище оленей. Для летнего выпаса территория малопригодна из-за обилия комаров. Хозяйственное использование естественной тундровой растительности всем хорошо известно. Тундра — обширное пастбище для северных оленей, без которых трудно себе представить жизнь человека в условиях Крайнего Севера.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ЗАПОВЕДНИКА «ТАЙМЫРСКИЙ»

Дриада точечная на бырранга

Заповедники Таймыра

На территории заповедника, согласно последним данным, достоверно

произрастают 448 видов высших сосудистых растений, 222 вида мхов

и 265 лишайников.

Наиболее подробно исследована флора сосудистых растений.

Многие находки являются совершенно неожиданными, так, в 1990 г. впервые была обнаружена и в 1997 г. подтверждена лапчатка анахоретская, основной ареал которого простирается от Чукотки до низовьев Лены, в 1997 – бореально-степной вид осока твердоватая и чукотский мак Шамурина, в 1998 – эндемик острова Врангеля одуванчик Ушакова, в 1999 – дальневосточный мятлик шерстистый, есть и много других интересных находок.

Ива аляскинская

Заповедники Таймыра

На территории заповедника зарегистрировано немало редких видов, внесенных в Красные книги различных рангов: кастиллея арктическая, полынь арктосибирская, крупки Поле и таймырская, бескильница быррангская.

Не меньший интерес представляют виды, имеющие на территории

Таймырского заповедника изолированные, отстоящие далеко от

основного ареала популяции – 39 видов, популяции на северном

пределе распространения – 18 видов, а также реликтовые и

эндемичные – 12 видов.

Реликтовость

В Таймырском заповеднике реликтовые растительные сообщества и популяции отдельных видов встречаются довольно широко, особенно на Основной тундровой территории в горах и предгорьях Бырранга. Это связано с тем, что четвертичные оледенения в этих районах были не сплошными, и на открытых ото льда участках сохранялись сообщества и виды, свойственные периодам тёплых межледниковий и голоценового ксеротермического оптимума. Также в периоды мощных морских трансгрессий затапливалась большая часть Северо-Сибирской низменности, и ряд популяций и сообществ сохранялся в горах Бырранга и на иных возвышенностях.

В горах и предгорьях Бырранга основные реликтовые сообщества –

это криофильно-степные луга на горных склонах, в основном на

защищенных и хорошо прогреваемых склонах каньонов, а также

уникальные для района высокоствольные (до 2,5 м) ивняки из ивы

аляскинской с примесью ивы шерстистой в долинах горных рек,

непосредственно близ границ заповедника также встречены участки

реликтовых ольховников из ольхи кустарниковой. Эти сообщества

находятся в 300-500 км севернее от естественного района их

распространения (север Среднесибирского плоскогорья и южные

тундры). Также весь лесной участок «Ары-Мас» является реликтовым

лесным массивом, сохранившимся после отступания границы древесной

растительности на юг, и оторванный от основных предтундровых

редколесий на 65 км.

Эти сообщества

находятся в 300-500 км севернее от естественного района их

распространения (север Среднесибирского плоскогорья и южные

тундры). Также весь лесной участок «Ары-Мас» является реликтовым

лесным массивом, сохранившимся после отступания границы древесной

растительности на юг, и оторванный от основных предтундровых

редколесий на 65 км.

Соответственно, реликтовые популяции видов также представлены 2

группами – это виды, произрастающие в горах Бырранга и имеющие

основную область распространения в лесотундровой зоне, и реликты

лесной флоры на лесных участках. Первая группа насчитывает не

менее 50 видов – например, папоротники Woodsia glabella R. Br. – Вудзия гладенькая, Cystopteris fragilis

(L.) Bernh. – Пузырник ломкий, Dryopteris

fragrans (L.) Schott – Щитовник пахучий; осоки Carex redowskiana C.A.Mey. – Осока Редовского, Carex duriuscula C.A.Mey. – Осока твердоватая, Carex spaniocarpa Steud. – Осока немногоплодная, Carex macrogyna Turcz. ex Steud. – Осока

крупнорыльцевая Carex trautvetteriana Kom.

– Осока Траутфеттера, и др.; Allium schoenoprasum L. – Лук скорода, Juncus arcticus Willd.

– Ситник арктический, Trollius sibiricus Schipz.

– Купальница сибирская, Corydalis arctica Popov

– Хохлатка арктическая, Astragalus frigidus (L.)

A.Gray – Астрагал холодный, Oxytropis adamsiana (Trautv.) Jurtz. – Остролодочник Адамса и ряд других видов.

К реликтам лесной флоры, отмеченным на лесных участках с отрывом

от основного ареала распространения, относятся Oxycoccus

microcarpus Turcz. ex Rupr. – Клюква мелкоплодная, Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. – Кассандра

прицветничковая, Equisetum scirpoides Michx. –

Хвощ камышковидный, Lemna trisulca L. – Ряска

трехраздельная и ряд других видов.

– Осока немногоплодная, Carex macrogyna Turcz. ex Steud. – Осока

крупнорыльцевая Carex trautvetteriana Kom.

– Осока Траутфеттера, и др.; Allium schoenoprasum L. – Лук скорода, Juncus arcticus Willd.

– Ситник арктический, Trollius sibiricus Schipz.

– Купальница сибирская, Corydalis arctica Popov

– Хохлатка арктическая, Astragalus frigidus (L.)

A.Gray – Астрагал холодный, Oxytropis adamsiana (Trautv.) Jurtz. – Остролодочник Адамса и ряд других видов.

К реликтам лесной флоры, отмеченным на лесных участках с отрывом

от основного ареала распространения, относятся Oxycoccus

microcarpus Turcz. ex Rupr. – Клюква мелкоплодная, Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. – Кассандра

прицветничковая, Equisetum scirpoides Michx. –

Хвощ камышковидный, Lemna trisulca L. – Ряска

трехраздельная и ряд других видов.

ЭНДЕМИЗМ

На территории Таймырского заповедника и в непосредственной близости от его границ найдены следующие эндемичные для Средней Сибири виды растений:

- Крупка Самбука (Draba sambukii), описанная

А.

И.Толмачевым (по сборам Ф.В.Самбука) из бассейна реки Котуй.

Известно несколько местонахождений.

И.Толмачевым (по сборам Ф.В.Самбука) из бассейна реки Котуй.

Известно несколько местонахождений. - Крупка таймырская (Draba taimyrensis) – описана А.И.Толмачевым из района оз. Таймыр, точечные встречи по всей территории заповедника

- Костерок таймырский – (Bromopsis taimyrensis) – тундровый вид, замещает Bromopsis pumpelliana на тундровых участках

- Тризетокелерия таймырская – (Trisetokoeleria taimyrica) – эндемичный гибридогенный вид, описанный с участка «Ары-Мас», классическое местонахождение, вероятно, утрачено, но встречен также на тундровой территории и в непосредственной близости от участка «Ары-Мас»

- Калужница поздняя (Caltha serotina), описана с плато Путорана, спорадически встречается на лесных участках заповедника.

- Остролодочник путоранский (Oxytropis putoranica) –

описан с плато Путорана, но в горах Бырранга распространен даже

шире, известно около 10 местонахождений в заповеднике, близ его

границ и в охранной зоне «Бикада».

- Мак изменчивый (Papaver variegatum) – описан с плато Путорана, встречается рассеянно по всей территории заповедника