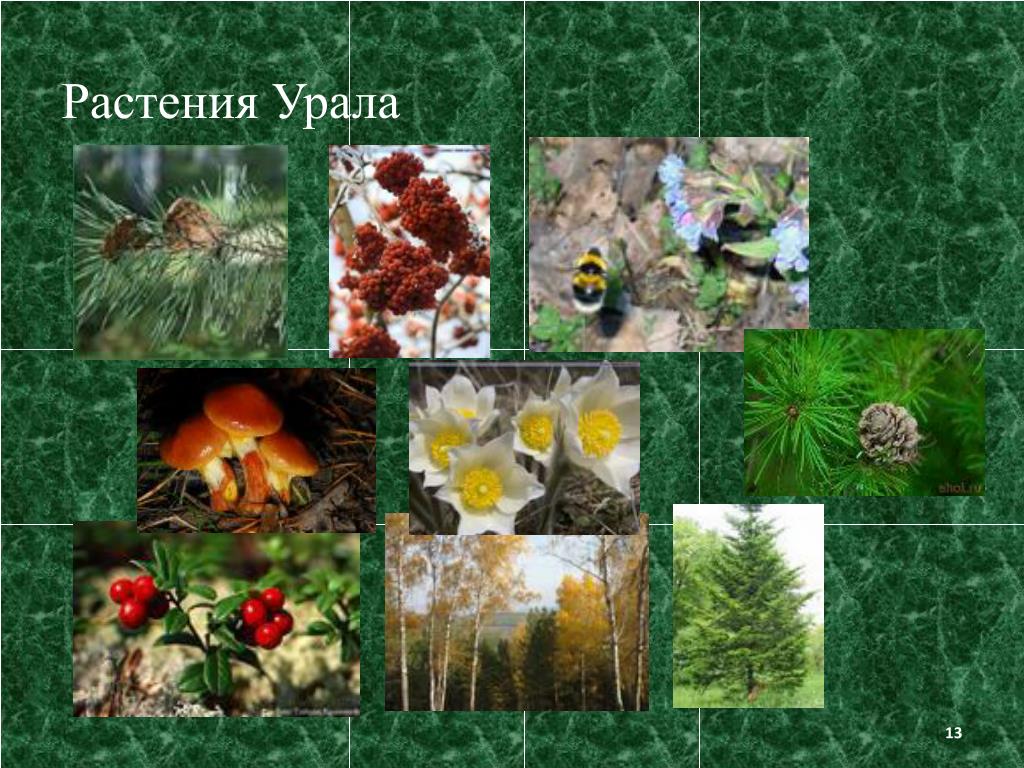

Растения Урала – названия видов, фото и описание — Природа Мира

Содержание

- Ягоды

- Клюква обыкновенная

- Костяника

- Голубика

- Цветы и травы

- Солодка уральская

- Реброплодник уральский

- Ветреница уральская

- Деревья

- Ель сибирская

- Сосна обыкновенная

- Сибирский кедр

- Рябина

- Краснокнижные растения Урала

- Любка двулистная

- Кубышка малая

- Цицербита уральская

- Гусиный лук ненецкий

Урал — условная граница России между Европой и Азией. Большую часть этого географического региона занимает Уральская горная система, растянувшаяся от побережья Северного Ледовитого океана до Казахстана. Несмотря на значительную протяжённость территории Урала, составляющую более 2500 км и затрагивающую сразу несколько природных зон, флора здесь достаточно однообразна и представлена в основном лесной растительностью. Всего же на Урале насчитывается около 1600 видов растений, о некоторых из них мы расскажем в данной статье.

Читайте также: Животный мир Урала

Ягоды

Клюква обыкновенная

Вечнозеленый мелкий кустарничек семейства вересковых. Многочисленные тонкие стебли стелются по земле. Листья имеют яйцевидную форму с острой верхушкой и слегка завернутыми краями. Верхняя сторона листовой пластинки тёмно-зелёная, с глянцевым блеском, нижняя — белая, с голубоватым налетом. Зацветает клюква в конце весны, распуская розово-красные цветки, собранные в кисти. Сочные ярко-красные плоды созревают осенью, имеют кисловатый вкус. Растет кустарничек на болотах, часто образует заросли. Все части растения служат лекарственным сырьем.

Костяника

Фото: Simon Legner/Wikimedia CommonsМноголетнее травянистое растение. Относится к семейству розовых. Побеги стелются по земле, в длину достигают 1,5 м. Стебель прямостоячий, до 30 см высотой. Листья разделены на 3 сегмента, располагаются на длинных черешках, имеют шероховатую структуру, покрыты жёсткими волосками. Цветение происходит в конце весны — начале лета. Белые мелкие цветки объединены у верхней части стебля в соцветия по 3-10 шт. Плоды красного или оранжево-красного цвета представляют собой сборную костянку, созревают в середине лета. Они съедобны, имеют кисловатый вкус. Растет костяника преимущественно в хвойных лесах. Листья и ягоды используются в народной медицине.

Цветение происходит в конце весны — начале лета. Белые мелкие цветки объединены у верхней части стебля в соцветия по 3-10 шт. Плоды красного или оранжево-красного цвета представляют собой сборную костянку, созревают в середине лета. Они съедобны, имеют кисловатый вкус. Растет костяника преимущественно в хвойных лесах. Листья и ягоды используются в народной медицине.

Голубика

Фото: Jan Eckstein/Wikimedia CommonsЛистопадный ветвистый кустарник семейства вересковых. Стебли одревесневшие, в высоту могут достигать 1 м, иногда стелятся по земле. Кора светло-коричневая или сизоватая. Листья плотные, до 3 см длиной, расположены на коротких черешках, имеют овальную форму со слегка закругленными краями. Окраска верхней стороны листа тёмно-зелёная, с восковым налетом, нижняя часть пластинки светлая. К осени листья краснеют, а затем опадают. При цветении распускаются мелкие, поникающие цветы белого или розового цвета. Съедобные синего цвета ягоды созревают в середине лета, имеют приятный, сладкий вкус. Растет голубика в лесной зоне, тундре и в горах, может образовывать многокилометровые заросли.

Растет голубика в лесной зоне, тундре и в горах, может образовывать многокилометровые заросли.

Цветы и травы

Солодка уральская

Травянистый многолетник семейства бобовых, часто вырастающий более чем на 1 м в высоту. Стебли прямые, крепкие. Листья непарноперистые, расположены на коротких черешках. Цветки фиолетово-белые, собраны в кистевидное соцветие. Цветение происходит в мае-июле. Плодами являются кожистые бобы продолговатой формы, закрученные в соцветии, созревающие с конца лета. Растение часто встречается в поймах рек, около различных водоёмов и на берегах оросительных каналов. Корень солодки активно используется в лечебных целях.

Реброплодник уральский

Фото: Николай Степанов/Wikimedia CommonsМноголетнее травянистое растение семейства зонтичных, достигающее в высоту 2 м. Стебель прямостоячий, голый, толщиной до 2 см, у верхушки, под соцветием, волосистый. Листья в нижней части растения тройчатые у основания, расположены на длинных черешках, в длину и ширину не превышают 25 см. Верхние листья мельче, менее сложнорассеченные. Конечный зонтик крупный, толщиной до 20 см, с несколькими десятками волосистых лучей. Его окружают более мелкие зонтики, толщиной до 7 см. Лепестки белые, яйцевидной формы, до 3,5 мм длиной. Цветение приходится на июнь-июль. Растет реброплодник в лесах и на вырубках.

Верхние листья мельче, менее сложнорассеченные. Конечный зонтик крупный, толщиной до 20 см, с несколькими десятками волосистых лучей. Его окружают более мелкие зонтики, толщиной до 7 см. Лепестки белые, яйцевидной формы, до 3,5 мм длиной. Цветение приходится на июнь-июль. Растет реброплодник в лесах и на вырубках.

Ветреница уральская

Фото: cicon.ruТравянистое растение семейства лютиковых. Вырастает до 25 см. Стебель прямой, облиствленный. Листья тройчатые, расположены на волосистых черешках. Цветет весной. Цветки одиночные, с 5 лепестками кремового, розового, бледно-жёлтого или синего цвета. Эндемик Урала. Растет в долинах рек среди кустарников черёмухи и ольхи.

Деревья

Ель сибирская

Хвойное дерево, распространённое во многих регионах России и за её пределами. Высота ели зависит от её возраста и от освещённости территории, на которой она растёт. Самые большие экземпляры могут превышать 30 м, при этом диаметр ствола таких исполинов доходит до 70 см. Крона имеет форму пирамиды, нередко начинается от самого основания ствола. Хвоя у сибирской ели короткая, острая, шишки овальные, мельче, чем у европейских сородичей. Произрастает ель обычно в смешанных лесах вместе с деревьями других видов. Она отличается выносливостью даже в самых суровых условиях обитания, выдерживает экстремально низкие температуры.

Хвоя у сибирской ели короткая, острая, шишки овальные, мельче, чем у европейских сородичей. Произрастает ель обычно в смешанных лесах вместе с деревьями других видов. Она отличается выносливостью даже в самых суровых условиях обитания, выдерживает экстремально низкие температуры.

Сосна обыкновенная

Вечнозелёное хвойное дерево, вырастающее до 40-50 м в высоту. У старых сосен диаметр ствола может доходить до 1,2 м. Кора дерева в нижней части ствола толще, чем на верхушке, имеет серовато-коричневый оттенок. В верхней части и на ветвях кора оранжево-красная. Крона конусовидной формы находится достаточно высоко над землей, ветви расположены горизонтально. Хвоинки слегка изогнутые, в среднем не превышают в длину 5 см. Шишки делятся на мужские и женские. Первые — до 1,2 см длиной, имеют жёлтый или розоватый оттенок. Вторые — около 5-6 см, серого цвета с зеленоватым или светло-коричневым оттенком. Сосна обыкновенная произрастает в местах с достаточным количеством света, приспособлена ко многим типам почвы, выдерживает различные температуры.

Сибирский кедр

Вечнозелёное дерево семейства сосновых, вырастает до 25-40 м. Кора серо-бурого цвета, с возрастом трескается и становится похожа на грубоватую чешую. Крона широкояйцевидная, густая, имеет сразу несколько вершин, в диаметре достигает 4-5 м. Ветви начинают расти от основания ствола. Хвоинки тёмно-зелёного цвета с сизоватым налетом, мягкие, длиной около 8-14 см, расположены в пучках по 5 шт. Шишки раздельнополые, имеют яйцевидную форму, в длину достигают 10 см, в ширину — 5 см. По мере созревания приобретают коричневый оттенок. В 1 шишке находится от 35 до 150 семян, которые можно употреблять в пищу. Растет дерево в темнохвойной тайге. Отличается теневыносливостью и морозостойкостью.

Рябина

Стройное дерево семейства розовых, вырастающее до 12 м. Кора гладкая, блестящая, обычно серого цвета с коричневым или желтоватым оттенком. Крона ажурная, имеет округлую форму, в диаметре достигает 5,5 м. Листья около 20 см длиной состоят из нескольких маленьких листочков до 5 см каждый, расположенных по 7-15 шт. на длинном черешке. Верхняя часть пластинки листьев зелёная, матовая, нижняя — заметно бледнее, слегка опушена. Осенью листья приобретают золотые и красные оттенки. Цветение происходит в мае-июне. Многочисленные цветки белого цвета собраны в густые соцветия, издают неприятный запах. Плоды оранжево-красные, яблоковидные, сочные, созревают в конце лета — начале осени. Произрастает рябина в различных типах лесов, чаще — в хвойных и смешанных, не образует зарослей. Предпочитает тенистые места.

на длинном черешке. Верхняя часть пластинки листьев зелёная, матовая, нижняя — заметно бледнее, слегка опушена. Осенью листья приобретают золотые и красные оттенки. Цветение происходит в мае-июне. Многочисленные цветки белого цвета собраны в густые соцветия, издают неприятный запах. Плоды оранжево-красные, яблоковидные, сочные, созревают в конце лета — начале осени. Произрастает рябина в различных типах лесов, чаще — в хвойных и смешанных, не образует зарослей. Предпочитает тенистые места.

Краснокнижные растения Урала

Урал — один из самых промышленно развитых регионов России, что не могло не повлиять на окружающий растительный мир. Некоторые виды растений оказались под угрозой исчезновения, и государству пришлось принимать меры для их сохранения. Общей Красной книги Урала как таковой не существует, но все уральские республики и области имеют свои издания. Далее расскажем о нескольких редких видах растений региона.

Любка двулистная

Травянистый многолетник семейства орхидных, достигающий в высоту 50 см. У него прямой стебель с 2 прикорневыми листьями. Цветет в июне-июле. Белые цветки по 8-40 шт. на верхушке стебля собраны в соцветие, имеющее форму цилиндрического колоса, источают приятный аромат. Растет в лесах, на полянах и опушках. Применяется в народной медицине.

У него прямой стебель с 2 прикорневыми листьями. Цветет в июне-июле. Белые цветки по 8-40 шт. на верхушке стебля собраны в соцветие, имеющее форму цилиндрического колоса, источают приятный аромат. Растет в лесах, на полянах и опушках. Применяется в народной медицине.

Кубышка малая

Фото: KENPEI/Wikimedia CommonsМноголетнее травянистое водное растение семейства кувшинковых. Листья у кубышки малой крупные, плавающие, около 17 см длиной. Цветки ярко-жёлтые, относительно мелкие, до 3 см в диаметре. Произрастает в лесной и степной зонах, на мелководье различных водоёмов.

Цицербита уральская

Фото: redbook21.ruМноголетнее растение семейства астровых, вырастающее до 2 м в высоту. Цветет с июня по сентябрь. В этот период распускаются голубые цветки, собранные по 20-30 шт. в щитковидно-метельчатое соцветие. Растет преимущественно в смешанных широколиственных лесах.

Гусиный лук ненецкий

Фото: cicon.ruТравянистое растение семейства лилейных, до 35 см высотой. Имеет 2 луковицы. Во время цветения образует соцветия, состоящие из желтых цветков звездчатой формы. Эндемик Урала. Произрастает по берегам ручьев, в лиственничных редколесьях, на влажных лугах вдоль троп, у склонов речных долин.

Имеет 2 луковицы. Во время цветения образует соцветия, состоящие из желтых цветков звездчатой формы. Эндемик Урала. Произрастает по берегам ручьев, в лиственничных редколесьях, на влажных лугах вдоль троп, у склонов речных долин.

Гугломаг

Спрашивай! Не стесняйся!

Задать вопрос

Не все нашли? Используйте поиск по сайту

Search for:Семь древних и таинственных мест Урала

Свежий номер

РГ-Неделя

Родина

Тематические приложения

Союз

Свежий номер

Экономика

12.06.2014 19:33

Поделиться

Екатерина Призова

Уральские горы – самые старые на планете. Здешние вершины и пещеры хранят тайны тысячелетней давности. И если о городище Аркаим известно многим, то о Мавзолее Кесене, расположенном там же, на Южном Урале, знают разве что местные жители. “РГ” подобрала несколько уникальных и интересных мест, расположенных вдоль Уральского хребта. Чем не повод провести летний отпуск, активно изучая российскую глубинку и знакомясь с памятниками древности?

Большой Иремель (Башкортостан)

Вторая по величине гора Южного Урала (1582 метра), расположенная на границе с Челябинской областью, с древних пор притягивала к себе людей. Здесь необыкновенно все: от растительности до формы вершины. Высокогорное плато окружают пихтовые леса и заросшие кипреем поляны, вековые ели и лиственницы, уральское разнотравье высокогорья. Своим названием гора обязана внешнему сходству с седлом: согласно самой популярной версии, Большой Иремель происходит от башкирских и монгольских слов “ир” – “богатырь” и “эмел” – “седло”.

Здесь необыкновенно все: от растительности до формы вершины. Высокогорное плато окружают пихтовые леса и заросшие кипреем поляны, вековые ели и лиственницы, уральское разнотравье высокогорья. Своим названием гора обязана внешнему сходству с седлом: согласно самой популярной версии, Большой Иремель происходит от башкирских и монгольских слов “ир” – “богатырь” и “эмел” – “седло”.

Склоны Седла Богатыря покрыты огромными валунами – курумами, преодолеть их неопытному путешественнику будет непросто. На склонах даже в жаркую летнюю пору можно встретить нетающие ледники. Именно здесь берут свое начало истоки реки Белой.

Издревле вершина считалась обиталищем богов и до конца XIX века была почти недосягаема для простых смертных. Таков был неписаный закон здешних мест. Легенд об Иремеле ходило немало: рассказывали, что в недрах горы хранятся несметные сокровища, часто встречались предания о живущем здесь снежном человеке. И в наши дни гора вызывает большой интерес не только среди туристов, но и среди эзотериков. Иремель сравнивают с вершинами Тибета и Алтая. На Иремеле многие стремятся загадать заветные желания. Говорят, они сбываются.

Иремель сравнивают с вершинами Тибета и Алтая. На Иремеле многие стремятся загадать заветные желания. Говорят, они сбываются.

Между тем даже без этих сказок Большой Иремель – уникальное место, таящее множество загадок. Так, интерес ученых вызывают ельники на высоте 700-1000 метров. Считается, что эти деревья – реликты первичных темнохвойных лесов, сумевших пережить всемирное оледенение. 57 встречающихся в этой местности видов растений занесены в Красную книгу, а 13 видов – эндемичны, то есть растут только здесь и нигде больше на планете.

Маршруты к Большому Иремелю промаркированы, поэтому заблудиться здесь сложно. Чтобы вволю полазить по горам, насладиться прекрасными видами, рекомендуется ехать сюда на несколько дней: в поселке Тюлюк, с которого начинается путь на Иремель, есть несколько турбаз и баз отдыха, специальные платные места для палаток, так что проблем с размещением быть не должно. От Тюлюка до самого Иремеля – примерно 13-15 километров. Пешеходные походы на Седло Богатыря возможны с мая по октябрь.

Капова Пещера (Башкортостан)

Государственный природный заповедник “Шульган-Таш” расположен в западных предгорьях горнолесной области Южного Урала. Слово “таш” на башкирском означает “камень”, а “Шульган” имеет непосредственное отношение к башкирским верованиям: в народном эпосе “Урал-батыр” Шульген – брат главного героя, один из сыновей древних богов.

Капова пещера, находящаяся на территории заповедника, самая известная на Урале и одна из самых крупных карстовых пещер. Она содержит 3 километра ходов с залами, галереями и внутренними озерами. Но не это главное в ней – достопримечательностью ее являются наскальные рисунки первобытного человека эпохи палеолита. Капова пещера считается центром зарождения искусства в Восточной Европе. Первооткрывателем палеолитической живописи Шульган-Таша был зоолог Александр Рюмин. До него такие древние рисунки находили лишь в пещерах Испании и Франции, однако Рюмин предположил, и небезосновательно, что древняя палеолитическая культура должна была развиваться в нескольких регионах, а не только в Западной Европе. Наиболее перспективным он считал Южный Урал, где в 1959 году и обнаружил подтверждение своей теории. Находка стала истинной сенсацией в научном мире! Радиоуглеродный анализ показал, что возраст изображений – 14-17 тысяч лет. В настоящее время учеными описано около 200 рисунков Каповой пещеры. Они выполнены в основном охрой – природным пигментом на основе животного жира, но встречаются и изображения, сделанные углем. Наряду с животными здесь встречается множество изображений антропоморфных и геометрических фигур, смысл и значение которых до сих пор ставят ученых в тупик.

Наиболее перспективным он считал Южный Урал, где в 1959 году и обнаружил подтверждение своей теории. Находка стала истинной сенсацией в научном мире! Радиоуглеродный анализ показал, что возраст изображений – 14-17 тысяч лет. В настоящее время учеными описано около 200 рисунков Каповой пещеры. Они выполнены в основном охрой – природным пигментом на основе животного жира, но встречаются и изображения, сделанные углем. Наряду с животными здесь встречается множество изображений антропоморфных и геометрических фигур, смысл и значение которых до сих пор ставят ученых в тупик.

По поводу происхождения названия пещеры есть несколько версий. По одной – оно произошло от характерной для пещеры капели с потолка, по другой – от слова “капище” (пространство языческого храма, расположенное за алтарем). В пользу второй версии говорит тот факт, что в пещере были найдены несколько черепов: видимо, древние обитатели здешних мест таким образом почтили память выдающихся членов племени, шаманов. Для большей сохранности рисунков туристов к ним не пускают. Желающим посмотреть наскальную живопись придется довольствоваться копиями рисунков во входном гроте.

Желающим посмотреть наскальную живопись придется довольствоваться копиями рисунков во входном гроте.

Вход в пещеру впечатляющий – огромная арка высотой в 20 и шириной в 40 метров. Слева от нее – Голубое озеро. Вода поступает сюда по карстовым каналам подземного Шульгана. Миллионы лет назад этот поток, размывая известняковый массив, создал саму пещеру. Озеро невелико – около трех метров в диаметре, но глубокое – более 80 метров. С разрешения администрации заповедника здесь можно заняться дайвингом.

Если ехать в заповедник от Уфы, то дорога ведет на Стерлитамак, а потом на Белорецк. Приблизительно 380 километров и – вот он, Шульган-Таш. Переночевать можно на территории заповедника в гостевых домиках.

Оленьи Ручьи (Свердловская область)

Это самый популярный в Свердловской области природный парк. В год его посещают более 50 тысяч человек. Несмотря на то что парк – место вдоль и поперек исхоженное туристами, любители паранормального продолжают фиксировать здесь необъяснимые явления. Одни во время ночных стоянок в парке сталкиваются с загадочными невидимыми существами, другие находят на снимках, сделанных в местных пещерах, очертания животных и предметов, которых там быть не должно.

Одни во время ночных стоянок в парке сталкиваются с загадочными невидимыми существами, другие находят на снимках, сделанных в местных пещерах, очертания животных и предметов, которых там быть не должно.

На самом деле главное в парке – необычайное богатство ландшафта: здесь есть и удивительной красоты уральские леса, и скалы, и пещеры, и реки с озерами. Например, Дыроватый Камень (он же – Пьющая Лошадь) – одна из самых известных скал в Оленьих Ручьях. В скале есть пещера протяженностью около 10 метров. Археологи неоднократно проводили здесь раскопки: в гроте было найдено несколько культурных слоев, самому старому из которых 14 тысяч лет. Местная пещера Дружба была описана еще в 1886 году, ее назвали по надписи у входа. Дружба – одна из самых крупных пещер на территории Свердловской области. Общая длина всех ее ходов – около 500 метров. Недалеко от пещеры находится Большой Провал, который образовался в результате обвала свода огромной пещеры. Внизу, на глубине более 30 метров, все лето лежит лед.

Есть в парке и рукотворная достопримечательность: на берегу реки Серги, у скалы под названием Утопленник, установлена скульптура Ангела, сделанная шведской художницей Леной Эдвалл. За свою короткую жизнь (скульптура была установлена в 2005 году) Ангел успел снискать у туристов славу исполнителя желаний.

Вообще, на Ручьи принято ездить одним днем, но здесь можно и переночевать: например, на станции Бажуково, где находится администрация парка. В парке можно заказать экскурсию по одному из маршрутов, которые отличаются протяженностью. На самый короткий, кстати, можно смело брать с собой маленьких детей.

Уральские дольмены (Южный и Средний Урал)

Эти характерные для Европы конструкции – сооружения, напоминающие стол, сложенный из больших камней – как ни странно, не редкость и для Уральского региона. Здесь, по разным данным, найдены и изучены от 150 до 200 дольменов. Дольмены – родственники Стоунхенджа, египетских пирамид, каменных сооружений Мальты и острова Пасхи. Название дольмен так и переводится с бретонского – “каменный стол”.

Название дольмен так и переводится с бретонского – “каменный стол”.

Считается, что дольмены – это древние погребальные и культовые сооружения. Впервые уральские дольмены были замечены в 1958 году в районе Верхней Пышмы, под Екатеринбургом: их описал местный охотник и краевед Анатолий Бодрых. В 2004 году он писал в журнале “Уральский следопыт” о своих открытиях: “Первую охотничью тропу в этих угодьях (в 25 километрах от Верхней Пышмы. – Прим. ред.) я проложил осенью 1958 года, и она свела меня с первым археологическим памятником – каменным сооружением П-образного сечения. Кладка была явно рукотворной. Мысль о причастности находок к культовым сооружениям впервые зародилась у меня, когда обнаружил третью и четвертую каменные кладки. В 1973 году я обратился в институт истории и археологии в надежде вызвать к находкам интерес археологов, но мое обращение было проигнорировано. А в 2000 году я доверился уральскому краеведу Владиславу Григорьевичу Непомнящему. И начались наши совместные поиски…. “.

“.

Активное обсуждение дольменов Урала и их предназначения началось в начале 2000-х годов. Тот факт, что эти сооружения являются именно дольменами, был подтвержден учеными на конгрессе археологов, прошедшем в 2006 году в Португалии.

Уральским дольменам от 2,5 до 5 тысяч лет. Сооружения имеют прямоугольную или трапециевидную форму. Все они ориентированы по сторонам света, открытой стороной смотрят, как правило, на запад. Вертикальные стенки расположены либо вертикально, либо V-образно. Верхняя плита может быть цельной либо состоять из нескольких частей.

Увидеть дольмены своими глазами можно в окрестностях Верхней Пышмы, у истоков реки Исеть в Свердловской области, на острове Веры на озере Тургояк в Челябинской области, на озере Лебяжье в том же регионе.

Кстати, помимо Урала дольмены на территории России встречаются также в большом количестве на Северном Кавказе – здесь их на сегодняшний день найдено уже более 2 тысяч.

Мавзолей Кесене (Челябинская область)

Так называемая “Башня Тамерлана”, как установили ученые, построена в XIV веке. Этот исторический памятник раннемусульманской мемориальной архитектуры – единственная достопримечательность такого рода в Челябинской области.

Этот исторический памятник раннемусульманской мемориальной архитектуры – единственная достопримечательность такого рода в Челябинской области.

Мавзолей находится на мысу высохшего озера Большое Кесене. По легенде, на дне этого водоема окончили свои дни дочь полководца Тамерлана и ее возлюбленный, на брак с которым отец не дал своего согласия. Убитый горем Тамерлан приказал соорудить на месте гибели дочери башню, которая позже была названа его именем. Позднее ученые доказали, что отрядов Тимура в этих местах не было – они проходили южнее. А ученый Петр Рычков (“уральский Ломоносов”, как называли его коллеги), первый из описавших мавзолей, выдвинул версию о некоей неизвестной науке цивилизации, бытовавшей на Южном Урале и оставившей после своего ухода в Китай несколько однотипных кирпичных сооружений. Он допустил, что мавзолей в окрестностях Варны возведен над могилой “святого царя” этого народа.

Научное исследование Башни Тамерлана началось в 1889 году. Профессор географии Эдуард Петри раскопал склеп и обнаружил погребенное в нем женское тело. Оно было покрыто шелковой тканью. В захоронении нашли золотые перстни с арабесками и серьги в виде знака вопроса. Эти украшения были распространены среди богатых кочевников, обитавших в этих местах с XIV века. Подобные мавзолею Кесене погребальные сооружения известны в Башкирии, Туркмении, на Северном Кавказе.

Оно было покрыто шелковой тканью. В захоронении нашли золотые перстни с арабесками и серьги в виде знака вопроса. Эти украшения были распространены среди богатых кочевников, обитавших в этих местах с XIV века. Подобные мавзолею Кесене погребальные сооружения известны в Башкирии, Туркмении, на Северном Кавказе.

В районе мавзолея, кстати, было найдено несколько захоронений эпохи бронзы и позднего средневековья, около 700 обычных могил. Не исключено, что эту местность использовали в качестве кладбища издревле.

По своим архитектурным формам Мавзолей Кесене считается одним из уникальных произведений казахского творчества прошлых веков. В конце 1960-х годов, разрушенный до неузнаваемости памятник был взят под охрану государства. В начале 1980-х мавзолей Кесене отреставрировали, старые кирпичи обложили новыми. При этом облик мемориального сооружения воспроизводили по старым фотографиям и воспоминаниям коренных жителей.

Башня Тамерлана находится в трех километрах к юго-востоку от села Варна (217 километров от Челябинска). После осмотра Башни Тамерлана остановиться на ночь можно в самом селе, там есть гостиница.

После осмотра Башни Тамерлана остановиться на ночь можно в самом селе, там есть гостиница.

Сикияз-Тамакский пещерный комплекс (Челябинская область)

На западе Челябинской области в 25 километрах от Сатки излучина реки Ай образует огромную поляну, обрамленную лесом и отрогами хребта Туй-Тюбе. Сотни тысяч лет назад здесь была равнина, под которой скрывались твердые породы. По сантиметру в год слой за слоем вода уносила податливую почву. Спустя столетия земля отступила, обнажив утесы. В твердых скалах образовались лабиринты ходов и пещер. Здесь было единственное на территории России древнее поселение в компактной группе пещер природного происхождения.

На высоте семидесяти метров на одной террасе компактно расположились более 40 пещер, гротов, навесов и арок. Спелеологи в шутку называют его многоквартирным микрорайоном времен палеолита и утверждают, что пещеры и сегодня пригодны для жизни.

Ежегодно работающие в Сикияз-Тамаке археологические экспедиции делают все новые находки. Уже собрано более 6 тысяч фрагментов керамики (это самая крупная коллекция на Урале), найдены следы металлообработки, фрагменты средневековых деревянных изделий. Сикияз-Тамак – это еще и кладбище древних животных. Пещерная гиена, шерстистый носорог, мамонт, первобытные лошадь и бизон водились здесь 10 тысяч лет назад. Их кости найдены в глубинах скальных переходов. Так, в дальнем зале пещеры Сысоева (другое название – Сквозная Сикияз-Тамакская) археологи обнаружили подземное святилище с черепами пещерных медведей.

Уже собрано более 6 тысяч фрагментов керамики (это самая крупная коллекция на Урале), найдены следы металлообработки, фрагменты средневековых деревянных изделий. Сикияз-Тамак – это еще и кладбище древних животных. Пещерная гиена, шерстистый носорог, мамонт, первобытные лошадь и бизон водились здесь 10 тысяч лет назад. Их кости найдены в глубинах скальных переходов. Так, в дальнем зале пещеры Сысоева (другое название – Сквозная Сикияз-Тамакская) археологи обнаружили подземное святилище с черепами пещерных медведей.

Добраться до комплекса можно со стороны Лаклов: до поселка Сикияз-Тамак ведет неплохая грунтовая дорога. Но придется переходить вброд реку Ай, глубина бродов около деревни – 50-80 сантиметров, или переправиться на лодке. Также можно заехать со стороны Межевого: здесь лесная дорога спускается на поляну напротив поселка Сикияз-Тамак. Или можно сплавиться по реке Ай и насладиться поистине сказочными видами окрестностей.

Гляденовская гора (Пермский край)

Гляденовская гора, что находится на левом берегу реки Нижняя Мулянка, полностью оправдывает свое название: отсюда, с вершины, открывается живописный вид на долину Камы. Со стороны аэропорта Большое Савино гора пологая, зато с противоположной – почти отвесная, с многочисленными выходами скальной породы, родниками и гротами.

Со стороны аэропорта Большое Савино гора пологая, зато с противоположной – почти отвесная, с многочисленными выходами скальной породы, родниками и гротами.

Деревня Гляденово, расположившаяся на горе, дала название археологической культуре эпохи раннего железа III-II веков до н. э. Здешние места – крупнейший в Евразии археологический памятник этой эпохи как по площади, так и по количеству находок.

Известный пермский горный инженер и археолог Николай Новокрещенных был первым исследователем горы. В 1896 году он обнаружил здесь древнее святилище возрастом более 2 тысяч лет – жертвенное место, окруженное тремя валами. Полтора метра культурного слоя оказались невероятно богаты на кости жертвенных животных – медведей, лосей и других. Археологический памятник назвали Гляденовским костищем. Позже исследователи обнаружили здесь деревянных идолов, тысячи стеклянных и каменных бус, наконечников стрел и копий и даже древние монеты (китайские и кушанские), относящиеся к началу нашей эры. По сей день гора периодически радует ученых новыми находками.

По сей день гора периодически радует ученых новыми находками.

Кстати, всего в Пермском крае насчитывается с десяток костищ. Говорят, они располагаются в местах, где когда-то проявлялась сейсмоактивность или есть разломы. Костища, по мнению любителей мистики, на карте выстраиваются в замысловатую фигуру. Археологи отвечают на такие заявления скептически: сейсмоактивностью, мол, там и не пахнет – просто древние люди выбирали место на возвышенности для справления своих обрядов. Как говорится, “скотину поколоть, бражки попить, погулять вволю, религиозные обряды оправить”.

“Потом уже, когда христианизация Прикамья началась, эти места в первую очередь миссионеры на вооружение и взяли”, – считают местные исследователи. Так, по легенде, на горе росла в незапамятные времена огромная ель – священное дерево, которому поклонялись уральские манси. В XVI веке здесь, в выкопанной им же в склоне горы пещере, поселился Преподобный Трифон – Вятский Чудотворец. Он якобы спилил и сжег языческую ель. В память о нем православные назвали бьющий на склоне горы родник святым источником Трифона Вятского.

В память о нем православные назвали бьющий на склоне горы родник святым источником Трифона Вятского.

Сегодня от пещеры почти ничего не осталось, она обвалилась, и на ее месте заметно лишь углубление. Но территория расчищена, и к месту жития святого, и к источнику может попасть любой паломник. Знающие люди советуют: чтобы побольше узнать о Гляденовской горе, стоит объединиться в группу и договориться об экскурсии с местным краевым музеем.

Добраться до горы несложно и самостоятельно: на автомобиле из Перми нужно ехать на Большое Савино. Немного недоезжая до аэропорта, повернуть направо – на Мураши и Петровку. Гора будет видна справа от дороги. Переночевать на Гляденовской горе можно только в палатке, либо, вернувшись в Пермь, в гостинице.

Поделиться

ТуризмОбраз жизниПриродаСвердловская областьЧелябинская областьБашкортостанПермский крайУрал и Западная СибирьБашкортостанПермский крайРГ-ДайджестРГ-Фото

Уральские горные леса и тайга

Территория экорегиона представлена в единицах по 1000 га. Целью защиты является зона Глобальной сети безопасности (GSN1) для данного экорегиона. Уровень защиты указывает процент цели GSN, которая в настоящее время защищена, по шкале от 0 до 10. N/A означает, что в настоящее время данные недоступны.

Целью защиты является зона Глобальной сети безопасности (GSN1) для данного экорегиона. Уровень защиты указывает процент цели GSN, которая в настоящее время защищена, по шкале от 0 до 10. N/A означает, что в настоящее время данные недоступны.

Биорегион: Уральские горы и таежные леса Западной Евразии (PA8)

Область: Субарктическая Евразия

Размер экорегиона (1000 га):

17 500

ID экорегиона:

719

Цель защиты:

67%

Уровень защиты:

3

Государства: Россия 9000 6

Единственный в мире горный хребет, разделяющий два континента, этот скалистый хребет Центральной Евразии известен как Каменный пояс. Скалистые склоны холмов, покрытые лесами с разнообразными видами деревьев, являются сокровищницей важных минералов: железа, меди и золота в изобилии, а также многих драгоценных камней, включая аметист, топаз и изумруд. Растущие глубокими озерами и извилистыми реками горные леса являются жизненно важными источниками воды для таких обширных земель, как арктическое побережье и Каспийское море. Ловко прыгая по лесной подстилке, проворный маленький соболь является символом этих лесов, известных своим изысканно шелковистым блестящим мехом.

Растущие глубокими озерами и извилистыми реками горные леса являются жизненно важными источниками воды для таких обширных земель, как арктическое побережье и Каспийское море. Ловко прыгая по лесной подстилке, проворный маленький соболь является символом этих лесов, известных своим изысканно шелковистым блестящим мехом.

Флагманский вид экорегиона Уральских горных лесов и тайги – соболь ( Martes zibellina ).

Центром этого экорегиона являются Уральские горы, 2000-километровая гряда, протянувшаяся с севера на юг через территорию Российской Федерации от Северного Ледовитого океана до реки Урал. Широкий широтный диапазон порождает необычайно разнообразные леса. Хвойная тайга из пихты сибирской, сосны сибирской, сосны обыкновенной, ели сибирской, ели европейской, лиственницы сибирской примешивается к березе повислой и пушистой.

Полярные леса на Крайнем Севере редки и изобилуют болотами, лишайниками, карликовыми березками и ягодниками. Наибольшее разнообразие можно найти на юге, где хвойные деревья произрастают рядом с дубом черешчатым, кленом остролистным, липой мелколистной и вязом. Континентальный климат характеризуется экстремальными температурами и становится все более очевидным с севера на юг и с запада на восток. В Северных горах, усыпанных ледниками, находится самая высокая вершина региона — гора Народная высотой 1895 м.

Континентальный климат характеризуется экстремальными температурами и становится все более очевидным с севера на юг и с запада на восток. В Северных горах, усыпанных ледниками, находится самая высокая вершина региона — гора Народная высотой 1895 м.

В этом экорегионе можно найти богатое разнообразие диких животных, отражающее ярко выраженное разнообразие мест обитания. В таежных лесах обитают бурые медведи, лоси и глухари, а в смешанных — косули и горностаи. Как правило, сибирские виды сосуществуют с более привычными для европейских лесов, о чем свидетельствует перекрытие ареалов соболя с лесной куницей; эти мелкие млекопитающие часто скрещиваются на Урале, чтобы произвести потомство, называемое киду. Поскольку эти горы низкие и доступные, эндемизм низкий. Однако есть эндемичный подвид северной пищухи и эндемичные листоеды 9.0049 Chrysolina septentrion и Chrysolina subcostata питаются исключительно эндемичными альпийскими растениями Lagotis uralensis и Anemonastrum biarmiensis соответственно.

Морошка. Изображение предоставлено: Creative Commons

Коренные общины ненцев, коми, манси и хантов являются единственными жителями самых высоких частей гор, где они сохранили свой традиционный образ жизни, занимаясь оленеводством, охотой и рыболовством. В остальном население преимущественно русское. С 18 века добыча металлических руд, угля и драгоценных камней была наиболее экономически значимой деятельностью: регион даже был известен как «кузница России». Леса также дают ценную древесину, а промышленные рубки ведутся уже 300 лет.

Кроме того, были построены курорты и санатории, чтобы воспользоваться преимуществами лечебных грязей, содержащихся в некоторых горных озерах. Северная часть лесов охраняется в рамках объекта Всемирного наследия «Девственные леса Коми», одного из самых обширных участков бореальных лесов, сохранившихся в Европе. На юго-западе Башкирский Уральский биосферный заповедник охраняет как дикую природу, так и культурные традиции, такие как пчеловодство, производство знаменитого башкирского меда.

Косуля. Изображение предоставлено: Ян Бо Кристенсен, Creative Commons

Главной угрозой для этих лесов была вырубка леса: интенсивная вырубка темнохвойных пород привела к значительному изменению состава леса с заметным уменьшением преобладания ели сибирской и пихты сибирской. На крайнем юге металлургия привела к сильному загрязнению атмосферы и воды. Кроме того, потепление климата за последнее столетие вызвало заметное смещение линии деревьев вверх, что привело к сокращению площади среды обитания альпийских лугов. Создание охраняемых территорий было ключевым методом сохранения Уральских гор. Соболь пережил историю интенсивной охоты на его пышный мех, но целенаправленные усилия по сохранению, включая ограничения на вылов, позволили популяции снова увеличиться.

Приоритетными природоохранными действиями на следующее десятилетие будут: 1) адаптировать подходы к ведению лесного хозяйства таким образом, чтобы учитывался и по возможности сохранялся естественный видовой состав; 2) улучшить связность охраняемых территорий для поддержания жизненно важных коридоров дикой природы; и 3) отслеживать уровни загрязнения вокруг промышленных площадок и их последующее воздействие на биоразнообразие.

Цитирование

1. Иванова Н., 2014. Дифференциация лесной растительности после сплошных рубок Уральских гор. Modern Applied Science , 8 (6), стр. 195.

2. Русская природа. Урал. [В сети]. [По состоянию на 30 июля 2019 г.]. Доступно по адресу: http://www.rusnature.info/zap/05.htm

3. Красный список МСОП. Соболь . [В сети]. [По состоянию на 30 июля 2019 г.]. Доступно по адресу: https://www.iucnredlist.org/species/41652/45213477#conservation-actions

Южно-Уральский государственный природный заповедник

Южно-Уральский заповедник охватывает большую часть Южного Урала, отсюда и название. Заповедник закреплен за двумя административными районами: Республикой Башкортостан и Челябинской областью с 90% территории находится в Башкирии (название Башкортостана нарицательное). Остальная часть заповедника расположена в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Общая площадь составляет 252,8 тыс. га. Это крупнейший заповедник Южного Урала.

Это крупнейший заповедник Южного Урала.

- Расположение

- Инвентаризация или состав заповедника

- Особые горные образования

- Водоемы

- Флора и фауна

- Достопримечательности

- Чудеса и тайны горы Ямантау

- Гора Большой Шелом

- Маршруты и чем заняться в заповеднике

- Как добраться

- 9009 8 Гора Ямантау

был основан в 1978 году и предназначался для сохранения горных елово-пихтовых лесов, растительных сообществ и животного мира местности. Раньше на его территории были действующие заводы и лесхозы, свирепо вырубавшие леса, поэтому, когда вырубка достигла угрожающих масштабов, власти приняли решение сохранить то, что осталось от природного ландшафта, флоры и фауны местности.

Местонахождение

Заповедник расположен в центральной, наиболее высокой части Южного Урала. Несколько хребтов – Машак, Зигалга, Нары, Кумардак и горный массив Ямантау – образуют здесь высочайший горный узел всего Южного Урала с высшей точкой 1640 м над уровнем моря. Хребты в заповеднике образуют несколько параллельных горных цепей, которые разделены широкими межгорными котловинами.

Хребты в заповеднике образуют несколько параллельных горных цепей, которые разделены широкими межгорными котловинами.

Инвентаризация или Из чего состоит резерв

Особая прерывистость горных цепей создает типичную для всего Южного Урала решетчатую структуру рельефа. Северная часть западного хребта в заповеднике образована с помощью так называемых «Сухих гор» – Веселой, Сальи, Россипной, Круглой и других. Затем идут хребты Байрамгуль, Карьяда и Белягуш. Вторую горную цепь образуют хребты с сопками – Нарый хребет, Малый Ямантау и Зигальгинский хребет (в пределах заповедника находится южная часть хребта с высочайшей вершиной Большой Шелом), Далее идет сложнейшая горная цепь, которую в северной части образуют хребет Машак и горный массив Ямантау, а в южной части горной цепи – Нараташ, Белятур, Юша, Капкалка и Еракташ. хребты. Северо-восточную часть Южно-Уральского заповедника горную цепь образуют хребты Кумардак и Бакты (в пределах заповедника есть южные оконечности этих хребтов). Наконец, в юго-восточной части заповедника на левом берегу реки Большой Инзер лежит горная цепь, образованная короткими хребтами – Маярдак, Аурсяк и Карагас.

Наконец, в юго-восточной части заповедника на левом берегу реки Большой Инзер лежит горная цепь, образованная короткими хребтами – Маярдак, Аурсяк и Карагас.

Особые горные образования

Вершины самых высоких хребтов характеризуются лысыми балюстрадами и террасами. Особенно хорошо они развиты на хребте Зигальга. Горные лестницы представляют собой широкие площадки, окаймляющие склоны на несколько метров, но в некоторых случаях их длина может достигать 1 км. Поверхность их покрыта крупными валунами, среди которых возвышаются скальные идолы. На внешней части таких оторочек — травянистая растительность. Линии этих ступеней можно найти на вершине горы Большой Шелом на высоте от 850м до примерно 1050м. Горные террасы более узкие по сравнению с горными ступенями; это горизонтальные участки, расположенные в основном в поясе «подголых пиков» между 1100 и 1200 м над уровнем моря. Ширина их колеблется от 5-10м до 100м. Поверхность террас лишена почвенного и растительного покрова, они выложены кварцитовыми блоками.

Водоемы

По территории заповедника протекают Большой Инзер и Малый Инзер, Тюльма, Юрюзань, Ревет, Тюльмень, Катав, Нура и др. реки. Все реки относятся к малым рекам. Самый длинный из них — Малый Инзер, его длина составляет всего 96 км. Эта река является центральной артерией Южно-Уральского заповедника. Реки заповедника типично горные, с преобладанием быстрых течений, порогов и каменистых русел. Заболоченность территории заповедника считается невысокой из-за больших уклонов склонов горной местности. Имеется 12 болотных участков общей площадью 128 га.

Флора и фауна

Леса занимают большую часть заповедника (около 89% общей площади), среди деревьев преобладают ель, пихта, осина, сосна, береза. Богата флора Южно-Уральского заповедника. 698 видов высших растений, 226 видов мхов, 169 видов лишайников, 177 видов почвенных водорослей, 121 вид грибов. Существует 20 эндемичных видов Урала, которые больше нигде не встречаются. Из выявленных сосудистых растений 8 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации, 62 вида – в Красную книгу Республики Башкортостан.

Существует 260 видов позвоночных, в том числе 50 видов млекопитающих, 13 из которых являются хищниками. Есть 189 видов птиц, 5 рептилий, 5 земноводных и 20 видов рыб. В лесах заповедника водятся лось, косуля, кабан, медведь, волк, рысь, заяц-беляк, белка. Бобры обитают в реках и могут приготовить ловушки-сюрпризы для невнимательного путешественника.

Климат заповедника умеренно континентальный. На вершинах и верхних частях гор безморозный период сокращается, из-за чего снег на некоторых вершинах может не таять до августа; такой климат также обеспечивает большее количество осадков, чем на окружающих плоскостях.

Достопримечательности

Гора Ямантау

Ямантау имеет две вершины – Большой Ямантау (1640,4 м) и Малый Ямантау (1512,7 м). Обе вершины горы представляют собой плато с равнинным рельефом.

Ямантау – высочайшая точка не только Южно-Уральского заповедника, но и всего Южного Урала и Республики Башкортостан. В переводе с башкирского языка Ямантау означает «плохая гора» («яман» — плохой, злой и «тау» — гора). Существует множество легенд о происхождении названия. Скорее всего, название было вызвано рядом неблагоприятных факторов. Во-первых, на склонах горы было много болот и рыхлых каменистых полей (курумников), вследствие чего в старину здесь нельзя было пасти скот. Во-вторых, у подножия гор довольно много медведей, судя по их следам и вытоптанным полянам. В-третьих, местные башкиры до сих пор верят в былые сказки о том, что лошади умирали, когда поднимались на эту гору. Кроме того, погода очень переменчива, когда вы приближаетесь к вершине горы. Все это вместе заставило коренные народы держаться подальше от этой горы.

Существует множество легенд о происхождении названия. Скорее всего, название было вызвано рядом неблагоприятных факторов. Во-первых, на склонах горы было много болот и рыхлых каменистых полей (курумников), вследствие чего в старину здесь нельзя было пасти скот. Во-вторых, у подножия гор довольно много медведей, судя по их следам и вытоптанным полянам. В-третьих, местные башкиры до сих пор верят в былые сказки о том, что лошади умирали, когда поднимались на эту гору. Кроме того, погода очень переменчива, когда вы приближаетесь к вершине горы. Все это вместе заставило коренные народы держаться подальше от этой горы.

На высоте 1100 м и выше склоны гор сложены рыхлыми породами с промежутками травы, цветов и мхов. Ниже этой отметки склоны покрыты смешанным лесом, местами альпийские луга, поваленные ветром деревья, которые делают места непроходимыми, а местами встречаются скальные удары или причудливые скальные образования.

Гора Ямантау имеет своеобразное расположение, со всех сторон ограждена хребтами. К северу от горы находится хребет Машак, к западу – Нарый хребет, к востоку – хребет Кумардак, Инзерский хребет и хребты Белятур и Юша. Кроме того, Ямантау огорожен реками Большой Инзер и Малый Инзер, которые берут начало соответственно с восточной и западной стороны горы.

К северу от горы находится хребет Машак, к западу – Нарый хребет, к востоку – хребет Кумардак, Инзерский хребет и хребты Белятур и Юша. Кроме того, Ямантау огорожен реками Большой Инзер и Малый Инзер, которые берут начало соответственно с восточной и западной стороны горы.

В двух километрах юго-восточнее Ямантау находится вторая вершина Малый Ямантау. В отличие от своего старшего собрата, закрытого для посещения, Малый Ямантау имеет туристический маршрут, пройти который можно только в сопровождении сотрудника заповедника. Маршрут начинается от Центральной усадьбы (визит-центра) Южно-Уральского заповедника. Протяженность маршрута 6 км, набор высоты маршрута 600 м. На вершине горы находится смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на горные хребты Южного Урала. На тропе 4 остановки для отдыха со скамейками. Недалеко от вершины Малого Ямантау, у родника, стоит лесная хижина, предназначенная для временного отдыха.

Чудеса и тайны горы Ямантау

В конце 1990-х годов появились первые слухи о загадочных сооружениях на Южном Урале, информация предположительно подпитывалась американской прессой. В то время New York Times опубликовала сообщение о том, что в России началось подземное строительство гигантского военного комплекса. Назначение комплекса оставалось загадкой. Приводились разные версии, от бункера или хранилища национальных сокровищ (Форт-Нокс а-ля Рус) до скромного склада добытой руды. Комплекс считался территориально расположенным под горой Ямантау. В 10 км к западу от горы находится закрытый город Межгорье (город с ограниченным доступом, обычное явление в СССР для населенных пунктов вокруг военных объектов). Ходят слухи, что люди, живущие в Межгорье, обслуживали загадочные постройки и приезжали туда по специальной железной дороге, проложенной внутри горы из города. Строительство этого объекта якобы было завершено в 2002 году. Однако официального заявления правительства страны относительно назначения подземного комплекса Ямантау не поступало. Есть версия, что эти данные засекречены, а большое количество военнослужащих действительно охраняют объект государственной важности.

В то время New York Times опубликовала сообщение о том, что в России началось подземное строительство гигантского военного комплекса. Назначение комплекса оставалось загадкой. Приводились разные версии, от бункера или хранилища национальных сокровищ (Форт-Нокс а-ля Рус) до скромного склада добытой руды. Комплекс считался территориально расположенным под горой Ямантау. В 10 км к западу от горы находится закрытый город Межгорье (город с ограниченным доступом, обычное явление в СССР для населенных пунктов вокруг военных объектов). Ходят слухи, что люди, живущие в Межгорье, обслуживали загадочные постройки и приезжали туда по специальной железной дороге, проложенной внутри горы из города. Строительство этого объекта якобы было завершено в 2002 году. Однако официального заявления правительства страны относительно назначения подземного комплекса Ямантау не поступало. Есть версия, что эти данные засекречены, а большое количество военнослужащих действительно охраняют объект государственной важности. Кто знает, может быть, есть еще одна Зона 51, или эти слухи могут быть сладкими воспоминаниями о детских сказках о горах.

Кто знает, может быть, есть еще одна Зона 51, или эти слухи могут быть сладкими воспоминаниями о детских сказках о горах.

На вершине горы можно найти руины вертолетной площадки, заброшенные и разрушенные казармы, а также другие следы военной базы, действовавшей на горе до 1990-х годов. В центре плато установлен бетонный обелиск в память о воинах, погибших во время Второй мировой войны, которую русские обычно называют Великой Отечественной войной (1941-1945 гг.).

В настоящее время посещение Ямантау официально запрещено. Район постоянно патрулируют смотрители парка и военные, чтобы гарантировать, что гора остается неприкосновенной и нетронутой «скромными людьми». Но, несмотря на запрет, находятся отчаянные туристы, готовые покорить загадочную гору, невзирая на вытекающие из этого крупные штрафы и нарушение закона.

Гора Большая Шелом

Гора Большая Шелом (1427,1 м) – пятая по высоте гора Южного Урала и высшая точка Зигальгинского хребта. Подняться на эту гору можно по тропе Большой Шелом, это второй туристический маршрут, разработанный властями заповедника. Протяженность тропы 3,5 км. Тропа начинается от контрольно-пропускного пункта Двойниши, проходит через село Двойниши, а затем тропа петляет по смешанному лесу и каменистым полям. В начале тропы, возле КПП, есть хижина и беседка на случай, если захочется отдохнуть.

Протяженность тропы 3,5 км. Тропа начинается от контрольно-пропускного пункта Двойниши, проходит через село Двойниши, а затем тропа петляет по смешанному лесу и каменистым полям. В начале тропы, возле КПП, есть хижина и беседка на случай, если захочется отдохнуть.

Первая половина маршрута проходит по реке Большой Катав. Поднявшись выше 600 м над уровнем моря, вы увидите огромные каменные поля, в основном состоящие из валунов или так называемых каменных пятен, которые постепенно переходят в каменные реки длиной до 3 км и шириной 100-150 м. По пути встречаются отдельные скальные участки скал высотой до 50 м на высоте 800 м и выше.

Маршруты и мероприятия в заповеднике

На разрешенной для туристов территории заповедник предлагает тропы Малый Ямантау и Большой Шелом, а также комплексный тур по территории заповедника. Пройти по этим маршрутам можно только в сопровождении сотрудника заповедника, либо если вы заранее заказали экскурсию индивидуально или в группе.

Важно отметить, что посещение горы Малый Ямантау в индивидуальном порядке без сопровождения сотрудника заповедника строго запрещено. Пик горы Большой Ямантау официально закрыт для посещения, в случае нарушения предусмотрен штраф. Местность в районе Ямантау и г. Межгорье достаточно плотно патрулируется егерями и людьми в погонах. При задержании в запретной зоне путешественников просят предъявить документы, штрафуют и не пускают в зону, несмотря на долгий путь до нее. Таким образом, Ямантау остается недосягаемым для обычных туристов, но посетить вторую по высоте вершину Южного Урала – Большой Иремель (1582,3 м) в Иремельском природном парке можно без всяких расплат за посягательство на священные земли.

Тем не менее, несмотря на эти препятствия, самым упорным путешественникам удается подняться на гору Ямантау через села Кузьельга и Татлы, которые находятся в направлении Белорецка. Этот маршрут не выходит в запретную зону, что снижает риск встречи с военными патрулями на пути. Еще один безопасный путь на Ямантау — с его восточной стороны через поселок Нура. Южная часть заболочена и недоступна для человека. Несмотря на запреты и мистические слухи, связанные с этим местом, Ямантау является излюбленным местом покорителей гор и искателей приключений.

Еще один безопасный путь на Ямантау — с его восточной стороны через поселок Нура. Южная часть заболочена и недоступна для человека. Несмотря на запреты и мистические слухи, связанные с этим местом, Ямантау является излюбленным местом покорителей гор и искателей приключений.

Есть и замечательные места с прекрасным видом на Ямантау, напр. от хребта Караташ, также называемого Место Айгир по названию железнодорожной станции у села Инзер Белорецкого района. Добраться до хребта можно поездом, идущим из Белорецка в Уфу.

Во время пребывания на территории Заповедника вы можете посетить Музей природы и Визит-центр Центральной усадьбы Заповедника, взять напрокат моторные лодки, легковые автомобили (в том числе грузовые и внедорожники), автобусы и снегоходы. Вы также можете покататься на лошадях и посетить сауну.

В сезон сплавов в целях безопасности Вы можете заказать у Госинспектора береговое сопровождение, если желаете испытать пороги рек Большой Инзер и Малый Инзер.

В заповеднике предусмотрены следующие варианты размещения: гостевые дома, лесные хижины, полевые станции, кордоны, специально оборудованные палаточные стоянки, где также можно арендовать палатку.