4.1. Понятие о ландшафте

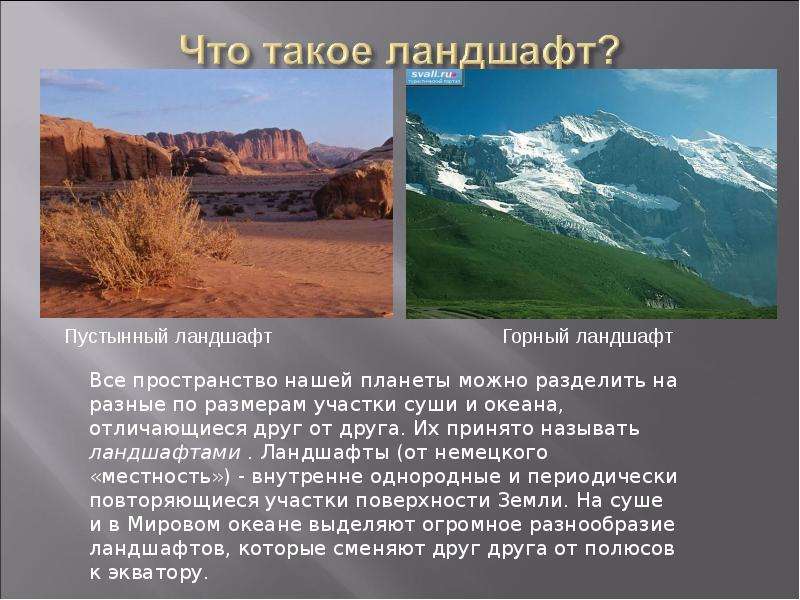

Ландшафт – широко распространенный интернациональный термин. Он происходит из немецкого языка (die Landschaft): «ланд» – «земля», «шафт» – суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость. Впервые термин «ландшафт» появился в немецкой географической литературе в начале XIX в. Термин заимствован из общелитературного немецкого языка, где он связывается, как правило, с визуальными впечатлениями от пейзажа, картины природы, местности: большой, обозримый простым взглядом участок поверхности, отличающийся от соседних участков характерными индивидуальными чертами.

Англичане (а вслед за ними и американцы) заимствовали свой термин «лэндскейп» у голландцев (Landschap) в начале XVII в. Французский синоним ландшафта – пейзаж, впервые зафиксирован в словаре 1549 г. Робертом Этьеном.

В отечественную

науку термин «ландшафт» введен А. Гумбольдтом.

В русской географии термин «ландшафт»

укрепился благодаря работам Л.

По мере развития самой науки определение ландшафта менялось, развивалось.

Одно из первых определений дает Л.С. Берг (1925). Это определение получило широкое признание у русских ученых, а именно П.П. Семенова-Тян-Шанского, С.С. Неуструева. В дальнейшем в работах Л.С. Берга определение ландшафта изменялось, уточнялись отдельные детали.

К настоящему времени в классическом ландшафтоведении сложилось несколько групп определений термина «ландшафт»: общая, региональная, типологическая.

1. Общее представление

Ландшафт рассматривается только как природное образование любого ранга и размера. Общая трактовка термина «ландшафт» содержится в работах Д.Л. Арманда, Ф.Н. Милькова.

В их понимании

синонимами ландшафта выступают ПТК,

географический комплекс. Можно говорить:

ландшафт Русской равнины, ландшафт

Кавказа или Полесья, болотный ландшафт,

лесной ландшафт.

4.2. Свойства ландшафтов

С последней четверти XX в. в географической литературе отмечается тенденция к вытеснению слова «ландшафт» термином «геосистема», предложенным в 1963 г. В.Б. Сочавой (см. гл. 1.1).

Структура любой

системы складывается из элементов и

связей между ними. Элементы системы,

являясь признаками объекта при заданном

масштабе исследований, сами могут

рассматриваться как системы более

низкого уровня в другом масштабе. Если

сопоставить понятие о системе и ПТК, то

можно обнаружить, что ландшафты обладают

многими свойствами сложной динамической

системы. Знание свойств, их количественное

выражение необходимо не только при

изучении ландшафтов, их классификации,

но и при работе с ними: использовании,

обустройстве, восстановлении.

В настоящее время различают несколько групп свойств ландшафтов: общесистемные, межсистемные и внутренние.

Общесистемные свойства рассмотрены в главе 1.1.

К межсистемным свойствам ландшафта относится устойчивость, степень обособленности ландшафтов друг от друга, прямые и обратные связи, круговороты вещества и энергии.

Существует множество понятий устойчивости. Реализуется она в трех общих формах (по М.Д. Гродзинскому, 1993):

• инертности или резистентности;

• восстанавливаемости или упругости;

• пластичности.

Чем разнообразнее внутреннее устройство геосистемы, чем более неоднородны его компоненты и морфологическая структура, тем ландшафт устойчивее ко всем отклоняющим воздействиям, в том числе и антропогенным.

Степень устойчивости

геосистемы прямо пропорциональна

таксономическому рангу территории. Простейшая

единица в иерархическом ряду геосистем

– фация – наименее устойчива к внешним воздействиям и легко, в

кратчайшие сроки, поддается изменению,

вплоть до уничтожения исходного

состояния. Напротив, ландшафтной сфере

свойственна наибольшая устойчивость.

Простейшая

единица в иерархическом ряду геосистем

– фация – наименее устойчива к внешним воздействиям и легко, в

кратчайшие сроки, поддается изменению,

вплоть до уничтожения исходного

состояния. Напротив, ландшафтной сфере

свойственна наибольшая устойчивость.

К главным внутренним свойствам ландшафта относят ее целостность: систему нельзя свести к сумме ее частей – компонентов.

Из взаимодействия компонентов возникает нечто качественно новое, например, способность продуцировать биомассу. «Продуктом» геосистемы, т.е. результатом ее функционирования как единого сложного механизма, служит почва – новый компонент, который не мог бы образоваться от механического сложения воды, материнской породы и органической массы; именно целостность геосистемы порождает почву. Целостность геосистемы проявляется в ее относительной автономности и устойчивости к внешним воздействиям.

При исследовании

ландшафтов как геосистем применяются

две графические модели.

1.Определение ландшафтов

Ландшафт (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость) — конкретный индивидуальный природно-территориальный комплекс, как неповторимый комплекс, имеющий географическое название и точное положение на карте.

Культурный ландшафт — земное пространство, включающее все присущие ему природные и антропогенные компоненты.

Географический ландшафт (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость) — одно из фундаментальных понятий географии, 1) характер геопространственной структуры участка земной поверхности; 2) конкретная часть земной поверхности с единой структурой и динамикой.

В ландшафтной географии используются 2 основные классификационные модели:

1-я представляет собой иерархическую

таксономию природных геосистем в

соответствии с их пространственно-временными

масштабами – от фации к ландшафту и

далее вплоть до Ландшафтной оболочки. Ее логическим основанием служит

соотношение части и целого.

Ее логическим основанием служит

соотношение части и целого.

2-я – типологическая, в которой каждая природная геосистема индивидуальна и в то же время элемент некоторой типологической суммы. Диалектическое понимание соотношения индивидуально особенного и общего, типологического – основа данной классификации.

Объектами типологической классификации выступают геосистемы различного таксономического ранга – фации, урочища, местности, ландшафты, но следует помнить, что для каждого ландшафтного таксона должна существовать самостоятельная классификация. Одной классификации пригодной и для фаций, и для урочищ, и для ландшафтов создать невозможно. Слишком различны они структурно и генетически.

Классификация ландшафтов – логическая

операция по упорядочению и группировке

множества индивидуальных ландшафтов

в классы, типы, роды и виды, согласно

строго обусловленным признакам,

отражающим их сущностные свойства.

Систематика ландшафтов – результат их

классификации. Система соподчиненных

типологически объединенных, реально

существующих ландшафтов региона.

В настоящее время наиболее полно разработаны структурно-генетическая и геохимическая классификации. Авторы первой Арманд, Гвоздецкий, Исаченко, Мильков, Николаев и др. Авторы второй – Полынов, Перельман, Глазовская. Существуют попытки проведения геофизических, геоэкологических, эстетических и других ландшафтных классификаций.

Структурно-генетическая классификация

определяет способ их типологической

группировки на основании анализа истории

(эволюции), генезиса и структуры геосистем.

История и генезис ландшафта обуславливают

особенности их структуры. В свою очередь

структура ландшафта представляет собой

эволюционную летопись геосистемы,

которая может быть прочитана в

пространственном и временном аспекте.

Структурный анализ обеспечивает

содержательную основу классификации,

его субстантивную основу, в которой

ландшафт со всеми его структурными

элементами и их системами, тем не менее,

представляет собой определенную

целостность.

Ландшафт – это историческое явление, которому свойственна метахронность (последовательная разновременность образования) и полигенез структурных элементов. Их развитие непрерывно. В этом отношении и современная структура ландшафтов лишь стадия, «временной срез» в эволюции геосистем. Следовательно, одним из главных принципов классификации ландшафта должен быть историко-эволюционный. Этот принцип тесно сопряжен с анализом генезиса природных геосистем, под которым понимается не только происхождение их литологической основы, но и всего природного комплекса, включая биокосные и биотические составляющие. Особое внимание уделяется группировке ландшафтов по сходству и различию их биоклиматических показателей, типов и степени увлажнения, водных режимов и т.п. Вскрытие причин полигенеза и метохронности – 1 из главных задач классификации ландшафта.

В структурном отношении ландшафты анализируют двояко:

как объемлющие геосистемы, состоящие из локальных морфологических единиц.

как элементы более крупных региональных единств – физико-географических провинций, областей, стран.

Таким образом изучается как внутренняя так и внешняя структура ландшафтов. В виду того, что географические ландшафты внутренне неоднородны возникает вопрос – какие из слагающих их морфологических частей следует принимать во внимание прежде всего, принимая в качестве репрезентативных?

Здесь необходим учет доминирующих,

субдоминантных и других подчиненных

морфологических единиц ландшафтов.

Свойства доминирующих в ландшафте

урочищ признаются главными при проведении

типологического анализа. Субдоминантные

урочища также могут дать ценную информацию

для ландшафтной диагностики, но они

учитываются в классификационных моделях

во вторую очередь. Исходя из необходимости

учета внешней среды ландшафта,

структурно-генетическая классификация

геосистем должна учитывать их региональную

позицию, то есть каждый ландшафт находится

на территории только ему одному

принадлежащей.

В классификациях ландшафтов существует 4 принципа или главных подхода.

исторический.

генетический.

структурный.

позиционный (региональный).

Ландшафтная классификация проводится по следующей схеме. В начале отбираются классификационные признаки, затем, определяют их относительную роль в ландшафтогенезе и структуре ландшафта. Классификация – ранжированный набор признаков. Это многоступенчатая иерархия типологических таксонов с верху вниз все более конкретизирующих геосистемы.

Пейзаж Определение и значение | Dictionary.com

- Игры

- Рекомендуемые

- Поп-культура

- Советы по написанию

[land-skeyp]

См. синонимы для: landscapelandscapedlandscapeslandscaping на Thesaurus.com

синонимы для: landscapelandscapedlandscapeslandscaping на Thesaurus.com

существительное

раздел или простор сельских пейзажей, обычно обширный, который можно увидеть с одной точки зрения.

изображение, изображающее природные внутренние или прибрежные пейзажи.

Изобразительное искусство. категория эстетической тематики, в которой представлен природный пейзаж.

Устарело. панорамный вид на пейзажи; вид.

для улучшения внешнего вида (участка земли, шоссе и т. д.), например, путем посадки деревьев, кустарников или травы или изменения контуров земли.

для улучшения ландшафта.

, чтобы заниматься ландшафтным садоводством как профессией.

Цифровая технология. относящийся к горизонтальной, боковой ориентации компьютерного или другого цифрового вывода или производящий его с линиями данных, параллельными двум более длинным сторонам страницы или экрана. Сравните портрет (определ. 3).

Происхождение ландшафта

11590–1600; 1925–30 по защ. 6; <Голландский ландшафт; родственный древнеанглийскому ландшафту, пейзажу; сродни немецкому Landschaft. См. земля, -корабль

| ЕЖЕДНЕВНОЕ ЗВЕРЬ

| ЕЖЕДНЕВНОЕ ЗВЕРЬ

д. , изображающие природные пейзажи

д. , изображающие природные пейзажи © William Collins Sons & Co. Ltd., 1979, 1986 © HarperCollins

Издатели 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012

© William Collins Sons & Co. Ltd., 1979, 1986 © HarperCollins

Издатели 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012