- Небольшой ликбез по архитектурным стилям. Часть 4: Древнерусская архитектура X – начала XIII в.

- Памятники архитектуры Древней и Средневековой Руси / Открытый урок

- Третьяковские уроки: Архитектура Киевской Руси

- Древнерусские памятники архитектуры X-XIII веков

- Памятники архитектуры Древней Руси 12-13 века

- назовите памятники архитектуры 12 века сохранившиеся до наших дней

- § 13. ИСКУССТВО ПЕРИОДА РАЗДРОБЛЕННОСТИ. История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс

Небольшой ликбез по архитектурным стилям. Часть 4: Древнерусская архитектура X – начала XIII в.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛИКБЕЗ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Четвертая часть нашего архитектурного ликбеза посвящена развитию древнерусской архитектуры домонгольского периода, являющейся уникальным явлением всемирно-исторического и культурного значения (недаром большинство объектов, о которых пойдет речь в этой части всключены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, они в тексте обозначены знаком – ***).

Архитектурный стиль Древней Руси утверждался под явным влиянием византийской архитектурной традиции. Да и значительная часть храмов этого периода (по крайней мере в южной Руси) строилась византийскими мастерами, под их руководством или при их участии.

Например, именно зодчими из Константинополя (при участии, конечно же, местных, русских мастеров) был построен знаменитый Софийский собор в Киеве *** (30-е годы XI века). К сожалению, от первоначального собора, воздвигнутого при князе Ярославе Владимировиче (Мудром) мало что осталось, поскольку на рубеже XVII – XVIII веков он был перестроен в стиле украинского барокко.

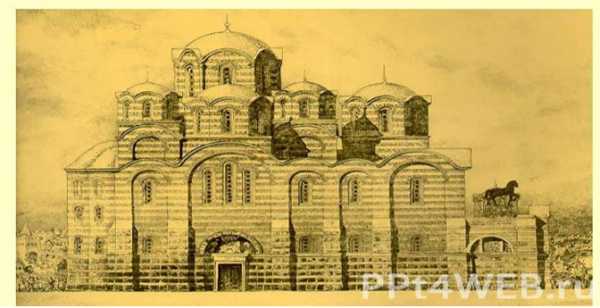

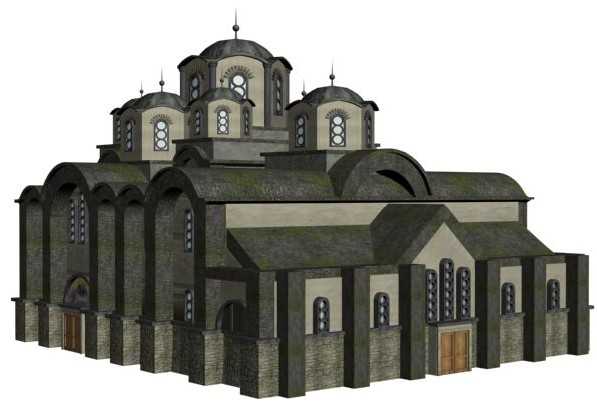

О том, как выглядел первоначальный Софийский собор, мы можем судить лишь по реконструкциям. Если эти реконструкции являются достоверными, то можно сделать вывод, что за образец византийскими строителями был взят одноименный собор Константинополя, ныне называющийся Ак-София.

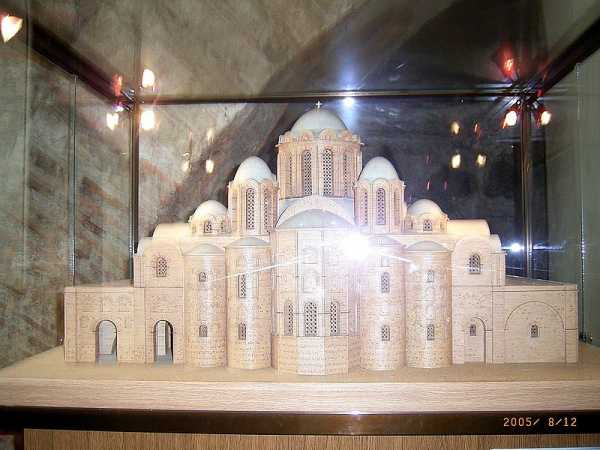

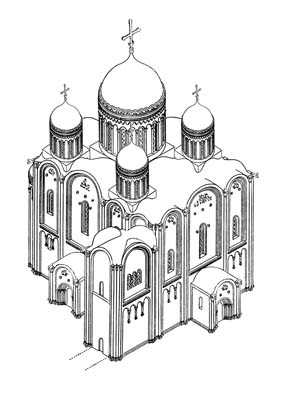

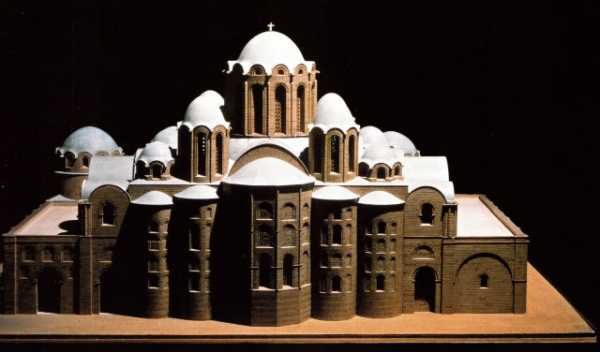

Макет-реконструкция Софийского собора XI века:

Очевидные отличия от архитектуры южной Руси имела Новгородская архитектурная школа, характеризующаяся своей простотой, отсутствием излишней декоративности, приземистостью и монументальностью, которая может показаться даже несколько тяжеловесной.

Софийский собор Великого Новгорода *** (1045 – 1050 гг.):

Церковь Спаса на Нередице *** (ок. 1198 года):

К новгородской архитектуре мы еще обязательно вернемся в следующих частях ликбеза, поскольку её расцвет наступил позже, в XIV – XV веках.

А вот главные шедевры древнерусской архитектуры XII – начала XIII веков сосредоточены на северо-востоке Древнерусского государства (хотя о его существовании как единого целого с середины XII века, а то и раньше, с Любечского съезда 1097 года, вряд ли можно говорить) – во Владимиро-Суздальском княжестве и выделившихся из него удельных отчинах.

Во Владимирской Руси в XII – XIII веках традиции византийской архитектуры были продолжены, но появляются некоторые элементы западноевропейской архитектуры.

Так, в одном из древнейших памятников белокаменного зодчества домонгольской Руси церкви Бориса и Глеба в Кидекше ***, построенной в годы княжения Юрия Владимировича Долгорукого (1152 г.), прослеживаются очевидные параллели с западноевропейским романским стилем.

То же самое можно сказать и о Спасо-Преображенском соборе Переславля Залесского (1152 – 1157):

Интерьер алтарной части Спасо-Преображенского собора:

Своды собора (ну чем не романский стиль?):

Успенский собор Владимира, ставший образцом для одноименного собора в Московском Кремле, по сообщениям В. Н. Татищева, строился при активном участии немецких мастеров, присланных императором Фридрихом Барбароссой по просьбе великого Владимирского князя Андрея Юрьевича Боголюбского.По реконструкции С. В. Заграевского можно представить себе общий вид Успенского собора времен Андрея Боголюбского, каким этот храм был в 1160 – 1186 годах:

Но уже к 1189 году он был перестроен по инициативе Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. И приобрел нынешний вид, в целом сохранившийся до нашего времени.

Собор Успения Пресвятой Богородицы ***

Самым известным в мире шедевром архитектуры владимиро-суздальской школы, безусловно, является крестово-купольная церковь Покрова на Нерли *** (1158 или 1165 гг.?):

Церковь Покрова на Нерли украшена резными рельефами.

Самый известный из них изображает царя Давида, исполняющего псалмы в окружении львов и грифонов:

Но на мой вгляд, не менее ценным шедевром является Дмитриевский собор *** во Владимире, построенный при Всеволоде Большое Гнездо в 1191 – 1197 годах, имеющий 600 великолепных рельефов (!!!) на различные библейские и мифологические темы:

Дмитриевский собор и некоторые его рельефы:

Небольшое отступление:

Тех, кто прикрепил к всемирно известному памятнику архитектуры убогие жестяные водосточные трубы, я бы заставил во время дождя стоять вместо этого убожества с тазиками, ловить каждую струю и вычитать из зарплаты, если не поймают!

Да, гаргулий в древнерусской архитектуре не предусматривалось (впрочем, в это время и в западноевропейской архитектуре их не было), но неужели именно это – лучшее решение?!

Но лучше полюбуемся на прекрасные рельефы собора:

Последним крупным владимирско-суздальской архитектурной школы домонгольского периода является Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, построенный в 1230 – 1234 годах, ставший образцом первого каменного храма Москвы – Успенского собора, сооруженного Иваном Калитой в 1326 – 1327 годах.

Современный вид Георгиевского собора:

Его первоначальный вид (реконструкция):

Декоративный рельеф, сохранившийся до нашего времени:

К сожелению, архитектурных памятников домонгольского периода до нашего времени дошло очень мало. Но среди них нельзя не отметить знаменитые, построенные Андреем Боголюбским в 1164 году, Золотые ворота во Владимире ***, являющиеся уникальным сооружением, поскольку были не только оборонительным сооружением, но и парадным (триумфальным) въездом в город, задумывшийся князем как новая столица Руси вместо потерявшего свой столичный статус Киева.

Нельзя также не упомянуть останки одного из немногих замков, столь характерных для Западной Европы, но редких на Руси – Боголюбского замка князя Андрея Юрьевича ***, сооруженного им в 50-60-е годы XII века.

Благодаря реконструкции С. В. Заграевского мы можем представить себе, как выглядел этот замок при жизни его основателя, который в 1174 году был убит в его покоях в результате заговора своих приближенных:

К настоящему времени от замка XII века остались лишь фрагменты, которые можно видеть ниже шатра колокольни храма Рождества Богородицы в Боголюбове (они заметно отличаются от более поздних пристроек стилистически):

Краткий вывод.

Как видим, древнерусская архитектура домонгольского периода развивалась совершенно не изолированно от византийской и западноевропейской культуры зодчества.

Если же проводить параллели с общепризнанными архитектурными стилями, то на мой весьма субьективный взгляд, архитектура Древней Руси наиболее близка стилистически к романскому стилю.

В следующей части мы рассмотрим следующий период развития русской архитектуры – XIV – XVI века.

Так что, продолжение следует…

Благодарю за внимание.

Сергей Воробьев.

sergeyurich.livejournal.com

Памятники архитектуры Древней и Средневековой Руси / Открытый урок

Десяти́нная це́рковь (церковь Успения Пресвятой Богородицы) в Киеве — первая каменная церковь Древнерусского государства, воздвигнутая святым равноапостольным Владимиром на месте кончины русских первомучеников Феодора и его сына Иоанна. Начало строительства Десятинной церкви «Повесть временных лет» относит к 989 году. Князь Владимир Святославич выделил на поддержание церкви и митрополии десятую часть своих доходов — десятину, откуда и пошло её название. На время своего строительства она была наибольшим киевским храмом. В 1240 году орды хана Батыя, взяв Киев, разрушили Десятинную церковь — последний оплот киевлян. По преданию, Десятинная церковь рухнула под весом забравшегося на своды народа, пытавшегося спастись от монголов.

Десяти́нная це́рковь (церковь Успения Пресвятой Богородицы) в Киеве — первая каменная церковь Древнерусского государства, воздвигнутая святым равноапостольным Владимиром на месте кончины русских первомучеников Феодора и его сына Иоанна. Начало строительства Десятинной церкви «Повесть временных лет» относит к 989 году. Князь Владимир Святославич выделил на поддержание церкви и митрополии десятую часть своих доходов — десятину, откуда и пошло её название. На время своего строительства она была наибольшим киевским храмом. В 1240 году орды хана Батыя, взяв Киев, разрушили Десятинную церковь — последний оплот киевлян. По преданию, Десятинная церковь рухнула под весом забравшегося на своды народа, пытавшегося спастись от монголов.

Софи́йский собо́р в Киеве построен в первой половине XI века князем Ярославом Мудрым на месте победы в 1037 году над печенегами. На рубеже XVII-XVIII веков был внешне перестроен в стиле украинского барокко. Внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик (260 м.кв.) и фресок (3000 м.кв.) первой половины XI века. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1240 году Софийский собор был разграблен воинами Батыя. После этого оставался митрополичьей резиденцией до конца 13 века.

Софи́йский собо́р в Киеве построен в первой половине XI века князем Ярославом Мудрым на месте победы в 1037 году над печенегами. На рубеже XVII-XVIII веков был внешне перестроен в стиле украинского барокко. Внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик (260 м.кв.) и фресок (3000 м.кв.) первой половины XI века. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1240 году Софийский собор был разграблен воинами Батыя. После этого оставался митрополичьей резиденцией до конца 13 века.

Церковь Покрова на Нерли – белокаменный храм, выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы. Был построен в 1165 г. князем Андреем Боголюбским в память о погибшем сыне Изяславе. Церковь освящена в честь праздника Покрова Богородицы, установленного на Руси в середине XII века по инициативе Андрея Боголюбского. Униаьная особенность – построена на рукотворном холме. Обычный фундамент был продолжен основанием стен, которые были засыпаны глинистым грунтом насыпного холма, облицованного белым камнем. Подобная технология позволяла противостоять подъёму воды при разливах реки. Стены церкви строго вертикальны, но благодаря исключительно удачно найденным пропорциям они выглядят наклоненными внутрь, чем достигается иллюзия большей высоты сооружения. Стены церкви украшены резными рельефами. Церковь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Покрова на Нерли – белокаменный храм, выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы. Был построен в 1165 г. князем Андреем Боголюбским в память о погибшем сыне Изяславе. Церковь освящена в честь праздника Покрова Богородицы, установленного на Руси в середине XII века по инициативе Андрея Боголюбского. Униаьная особенность – построена на рукотворном холме. Обычный фундамент был продолжен основанием стен, которые были засыпаны глинистым грунтом насыпного холма, облицованного белым камнем. Подобная технология позволяла противостоять подъёму воды при разливах реки. Стены церкви строго вертикальны, но благодаря исключительно удачно найденным пропорциям они выглядят наклоненными внутрь, чем достигается иллюзия большей высоты сооружения. Стены церкви украшены резными рельефами. Церковь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Арха́нгельский собо́р – православный храм, расположенный на Соборной площади Московского Кремля, был сооружён в 1505—1508 гг. под руководством итальянского зодчего Алевиза Нового. Выстроен из кирпича, декорирован белым камнем. В обработке стен широко использованы мотивы зодчества итальянского Возрождения. Является усыпальницей правителей из династий Рюриковичей и Романовых: первым здесь был похоронен великий князь Иван Калита, последним — император Пётр II. Объект культурного наследия РФ.

Арха́нгельский собо́р – православный храм, расположенный на Соборной площади Московского Кремля, был сооружён в 1505—1508 гг. под руководством итальянского зодчего Алевиза Нового. Выстроен из кирпича, декорирован белым камнем. В обработке стен широко использованы мотивы зодчества итальянского Возрождения. Является усыпальницей правителей из династий Рюриковичей и Романовых: первым здесь был похоронен великий князь Иван Калита, последним — император Пётр II. Объект культурного наследия РФ.

Успенский собор во Владимире – белокаменный собор был построен при великом князе Андрее Боголюбском в 1158—1160 годах. До возвышения Москвы, был главным храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались на великое княжение Владимирские и Московские князья. Уникальный памятник русского зодчества XII века. Один из немногих храмов, в котором сохранились уникальные фрески Андрея Рублева. Включён в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Успенский собор во Владимире – белокаменный собор был построен при великом князе Андрее Боголюбском в 1158—1160 годах. До возвышения Москвы, был главным храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались на великое княжение Владимирские и Московские князья. Уникальный памятник русского зодчества XII века. Один из немногих храмов, в котором сохранились уникальные фрески Андрея Рублева. Включён в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Золотые ворота во Владимире – построены в 1164 году при владимирском князе Андрее Боголюбском. Помимо оборонительных функций, выполняли роль парадного въезда в город и служили непосредственно религиозному назначению — в них находилась действующая Ризположенская церковь. После взятия Владимира татаро- монголами, в 1238 году дубовые, покрытые золочёной медью, ворота были сняты ими с петель, погружены на телегу, и была предпринята попытка вывезти их за город в Орду. Однако лёд на реке Клязьме под телегой провалился, и ворота затонули. Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Золотые ворота во Владимире – построены в 1164 году при владимирском князе Андрее Боголюбском. Помимо оборонительных функций, выполняли роль парадного въезда в город и служили непосредственно религиозному назначению — в них находилась действующая Ризположенская церковь. После взятия Владимира татаро- монголами, в 1238 году дубовые, покрытые золочёной медью, ворота были сняты ими с петель, погружены на телегу, и была предпринята попытка вывезти их за город в Орду. Однако лёд на реке Клязьме под телегой провалился, и ворота затонули. Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Успенский собор Московского Кремля — православный храм, расположенный на Соборной площади Московского Кремля. Сооружён в 1475—1479 годах под руководством итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти. Главный храм Русского государства. В росписи собора принимал участие известный иконописец Дионисий. В 1547 году здесь было впервые совершено венчание на царство Ивана IV. В здании собора проходил Земский собор 1613 года, на котором царём был избран Михаил Фёдорович. В петербургский период продолжал быть местом коронации всех российских императоров, начиная с Петра II. В 1812 году собор был осквернён и разграблен наполеоновской армией, хотя наиболее ценные святыни были эвакуированы в Вологду.

Успенский собор Московского Кремля — православный храм, расположенный на Соборной площади Московского Кремля. Сооружён в 1475—1479 годах под руководством итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти. Главный храм Русского государства. В росписи собора принимал участие известный иконописец Дионисий. В 1547 году здесь было впервые совершено венчание на царство Ивана IV. В здании собора проходил Земский собор 1613 года, на котором царём был избран Михаил Фёдорович. В петербургский период продолжал быть местом коронации всех российских императоров, начиная с Петра II. В 1812 году собор был осквернён и разграблен наполеоновской армией, хотя наиболее ценные святыни были эвакуированы в Вологду.

Благовещенский собор – храм на Соборной площади был построен в 1489 году псковскими мастерами. Собор очень сильно пострадал при пожаре 1547 года и восстановлен в 1564 году. В 1572 году к собору было пристроено крыльцо, впоследствии получившее название Грозненского. Изначальный иконостас собора содержал иконы, написанные в 1405 году Андреем Рублёвым и Феофаном Греком. После пожара 1547 года для иконостаса были подобраны два древних ряда — Деисусный и Праздничный, эпохи Феофана Грека и Андрея Рублева. Уникален пол собора: он набран из яшмы нежно-медового цвета. До XVIII века являлся домовой церковью Московских государей. Объект культурного наследия РФ.

Благовещенский собор – храм на Соборной площади был построен в 1489 году псковскими мастерами. Собор очень сильно пострадал при пожаре 1547 года и восстановлен в 1564 году. В 1572 году к собору было пристроено крыльцо, впоследствии получившее название Грозненского. Изначальный иконостас собора содержал иконы, написанные в 1405 году Андреем Рублёвым и Феофаном Греком. После пожара 1547 года для иконостаса были подобраны два древних ряда — Деисусный и Праздничный, эпохи Феофана Грека и Андрея Рублева. Уникален пол собора: он набран из яшмы нежно-медового цвета. До XVIII века являлся домовой церковью Московских государей. Объект культурного наследия РФ.

Троице-Сергиева лавра – крупнейший православный мужской монастырь России, основанный Сергием Радонежским в 13 веке. Был духовным центром московских земель, поддерживал московских князей. Здесь в 1380 году Сергий благословил войско князя Дмитрия Ивановича, отправлявшегося на сражение с Мамаем. 8 сентября 1380 года во время Куликовской битвы на поле боя вышли монахи и богатыри Троицкого монастыря — Пересвет и Ослябя. Монастырь на протяжении нескольких столетий являлся культурным и религиозным центром Российского государства. В обители составлялись летописи, переписывались рукописи, писались иконы.

Троице-Сергиева лавра – крупнейший православный мужской монастырь России, основанный Сергием Радонежским в 13 веке. Был духовным центром московских земель, поддерживал московских князей. Здесь в 1380 году Сергий благословил войско князя Дмитрия Ивановича, отправлявшегося на сражение с Мамаем. 8 сентября 1380 года во время Куликовской битвы на поле боя вышли монахи и богатыри Троицкого монастыря — Пересвет и Ослябя. Монастырь на протяжении нескольких столетий являлся культурным и религиозным центром Российского государства. В обители составлялись летописи, переписывались рукописи, писались иконы.

Архитектурный ансамбль лавры включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Андроников монастырь (Спасо-Андроников) бывший мужской монастырь в черте г. Москвы. Спасский собор монастыря — древнейший из сохранившихся московских храмов. Основан в середине 14 века митрополитом Алексием. В интерьере Спасского собора уцелели фрагменты фресок, выполненных Андреем Рублёвым. В XIV—XVII веках Андроников монастырь был одним из центров переписки книг. В 1812 году монастырь был разорён французами. В 1985 года монастырь стал Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (ЦМиАР). Объект культурного наследия РФ.

open-lesson.net

Третьяковские уроки: Архитектура Киевской Руси

Русское искусство с Х и до конца ХVII века неразрывно связано с церковью и христианской верой, которую русский народ вслед за своими византийскими учителями назвал православной. (До этого на Руси исповедовали язычество).Первым городом на Руси, принявшим крещение, стал Киев.

Начало новой истории и новому искусству на русской земле было положено в конце Х в при великом князе Владимире Святославиче.

Княжеские послы посетили богослужение в великом православном храме Византии – храме Святой Софии в Константинополе. Они были поражены увиденным: “Не знаем на небе ли были мы или на земле, ибо нет на земле такого вида и такой красоты.”

Десятинная церковь.

Рядом с княжеским двором в 991-996 г.г. поднялась многоглавая церковь Успения Богоматери, прозванная десятинной, потому что князь велел десятую часть своих доходов отдавать на возведение этого храма.

|

| Десятинная церковь. Макет |

До постройки Храма Святой софии в Киеве, Десятинная церковь была главным почитаемым православным храмом.

В 1240г., в черную годину нашествия Батыя, Десятинная церковь была разрушена.

Спасо – Преображенский собор в Чернигове.

Самый древний из дошедших до наших дней в своем былом облике храмов Киевской Руси.

Находится он не в Киеве, а в Чернигове. Заложен по приказу князя Мстислава Владимировича (сын князя Владимира) в ХIв.

В своей основе это был пятиглавый храм типа вписанного креста с развитой алтарной частью.

|

| Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Современный вид |

В то время храмы не штукатурились, поэтому кирпичный орнамент плинфы, скрепленный розовым раствором, помимо нарядности придавал храму легкость. Строили византийские мастера, поэтому четко прослеживаются греческие узоры – меандры.

|

| Резная кладка собора |

|

| Интерьеры собора сегодня |

|

| Интерьеры собора сегодня |

|

| Интерьеры собора сегодня |

Собор Святой Софии в Киеве.

Новый этап зодчества связан со строительством Ярослава Мудрого в Киеве. В к.30-х – н.50-х годов ХIв. по указанию великого князя киевского был возведен самый величественный и знаменитый из всех русских храмов – Собор Святой Софии (т.е. Мудрости Божией). Это и самый грандиозный из всех известных храмов византийской художественной традиции.

|

| Макет собора Святой Софии в Киеве |

В ХIв. Софийский собор был тринадцатикупольным, но позднее подвергся серьезной перестройке и число куполов уменьшилось.

|

| Современный вид собора Святой Софии в Киеве |

Если древние фрески едва проступают на стенах собора, то мозаики, выполненные из смальты, так же ярки, как и много веков назад. Ими украшены главные части храма.

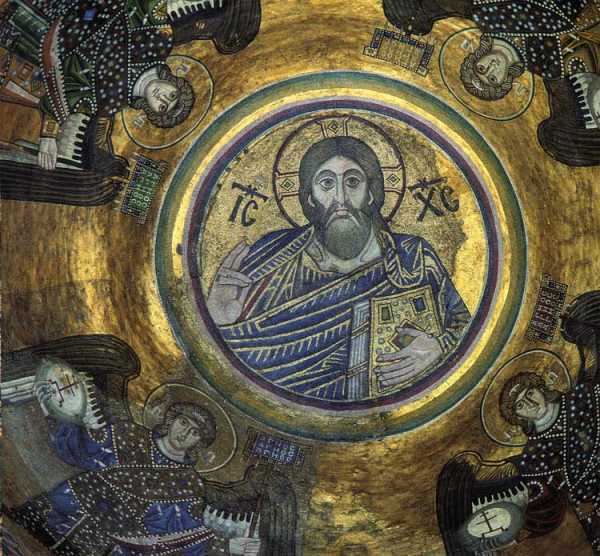

В куполе расположен Христос – Вседержитель.

|

| Мозаика в куполе. Христос – Пантократор (Вседержитель) |

|

| Богоматерь Оранта (молящаяся). |

Новогородская архитектура.

XI век в древнерусской архитектуре – это эпоха “трех Софий”: Киевская, Новгородская и Полоцкая.

Чем дальше от Южной Руси строился храм, тем больше в нем черт оригинального русского зодчества, тем больше собственных находок в строительную практику привносили местные мастера. Поэтому София Новогородская и полоцкая, возведенные по образу Софии Киевской, очень от нее отличались.

На протяжении нескольких столетий Новгород Великий был “второй столицей” Руси.

Этот город славился многолюдностью и богатством.

В 1045- 1050гг. повелением князя Владимира Ярославича возвели один из самых известных соборов Древней Руси – Софию Новгородскую.

Собор построен из плинфы (плоского кирпича) и камня. Несмотря на то, что основные архитектурные элементы Софии Киевской и Софии Новгородской во многом совпадают, они производят совершенно различное впечатление.

Новгородских храм выглядит суровее, монументальнее и компактнее. Пять его мощных куполов высоко подняты над монолитным кубическим зданием, строго отделяясь от него. Шестая глава венчает лестничную башню, расположенную в западной галерее южнее входа. Маковицы глав выполнены в форме древнерусских шлемов.

|

| Собор Св.Софии в Новгороде. |

Фрески и мозаики храма частично были разрушены во время Великой Отечественной войны.

|

| Интерьеры собора Св.Софии в Новгороде |

| Икона Божией матери.Знамение. |

|

| Фрагмент барабана центрального купола с утраченными фресками |

Георгиевский собор Юрьева монастыря. Новгород.

Строительство собора, ставшего главным храмом Юрьева монастыря было начато в 1119 году. Инициатором строительства был великий князь Мстислав I Владимирович. Поскольку в это время он находился в Киеве, то строительство собора было поручено игумену Юрьева монастыря Кириаку и сыну Мстислава новгородскому князю Всеволоду. Из Новгородской летописи известно имя строителя собора – мастер Пётр. Это первое из известных имён древнерусских мастеров-строителей.

Строительство собора продолжалось 11 лет, перед окончанием его стены были покрыты фресками, уничтоженными в XIX веке.

|

| «Святой Георгий» — храмовая икона, одна из древнейших в России |

| Святительский чин (фреска XII века) |

Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Торгу. Новгород.

Строительство 1135- 1144 гг.

Успенская церковь представляет собой последнюю крупную княжескую постройку в Новгороде. Согласно летописным записям, она неоднократно подвергалась крупным перестройкам в связи со случавшимися (например, в 1541, 1606, 1745 году) пожарами.В 1409 году с севера и с юга к ней были пристроены приделы Алексея — человека Божия и мученицы Екатерины. В результате многократных перестроек церковь сохранила только свой первоначальный план. Особенно серьёзные изменения в её облик были внесены в 1458 году. Летопись собщает, что она была поставлена на старой основе, а «стару каменну же порушив».

Владимирское зодчество.

Владимиро-суздальские храмы были белокаменными. Самые древние из них отличались скромным декором: арочный поясок на апсидах и горизонтальная полочка-отлив посередине стен. Окна были узкие, напоминающие щели бойниц. С XII же века храмы начинают украшать белокаменной резьбой: иногда это фольклорные сюжеты, иногда — скифский “звериный стиль”, а в некоторых случаях видны романские влияния.

Возвышение Владимира было связано с правлением Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого, строившего храмы не только из благочестивых соображений, но и из политических – чтобы показать, что его земля находится под особым покровительством небесных сил, превратить ее в Святую землю. По сути, он создавал во Владимире новый Киев.

В 1158 – 1164 годах закладывается собор Успения Богоматери. Он должен был стать оплотом будущей Владимирской митрополии, независимой от киевских духовных властей.

Это большой одноглавый шестистолпный храм с примыкающими к нему с трех сторон притворами. В качестве материала использовались белокаменные блоки и туф. Андрей пожаловал собору десятую часть княжеских доходов, чем уподобил его киевской Десятинной (тоже Успенской) церкви. В конце XII века внешнее решение собора переделывается: он обстроен дополнительными галереями, стены растесаны и соединены с боковыми частями. Превращается из одноглавого в пятиглавый, главы расположены далеко друг от друга.

| Собор Успения Богоматери во Владимире. |

В 1164 году были возведены Золотые ворота с надвратной башней, увенчанной церковью Положения Риз; назначение их было двояким: парадным и декоративным. Расположены они при въезде с юго-запада на главную часть Владимира, выводившую к дворцово-храмовому ансамблю. Такая организация городского пространства восходила к богословским представлениям об идеальном Небесном Граде и являлась отличительной чертой двух столиц, претендовавших на роль Нового Иерусалима: Константинополя и Киева. Таким образом, Андрей Боголюбский, ставя свой город в тот же ряд, на языке архитектуры заявлял, что Владимир должен занять место “матери городов русских”.

|

| Золотые ворота во Владимире |

С военными походами князей связана церковь Покрова на Нерли. Храм стоит на искусственном холме высотой 4 м, некогда облицованном и обложенном белокаменными плитами. Высота его стен, равная длине, дополнялась легкой главой, поставленной на четырехгранный пьедестал. С запада, севера и юга церковь окружали галереи. Удачно найденные пропорции, тонкая многоуступчатая профилировка выступающих из толщи стен лопаток с почти отрывавшимися от них колонками, резные ихзображения по сводами закомар делали церковь нарядной. Впервые в аркатурно-колончатом поясе появились фигурные консоли в виде львов, барсов, грифонов, звериных и женских масок.

|

| Церковь Покрова на Нерли. |

|

| Декорации |

| Декорации |

Архитектура Москвы.

Несмотря на политику татарских ханов, стремившихся истощить силы русского народа путем разжигания княжеских междоусобиц, уже в начале XIV века на историческую арену выдвигается новый центр объединения русских земель – Московское княжество. Большую роль в этом играет расположение Москвы на пересечении торговых и речных путей, связывавших русские земли. Старый культурно-политический центр Руси – Владимир – после захвата Золотой ордой торгового пути с Востока постепенно уступает свое место Москве.

Раннее московское зодчество, вдохновляемое этой идеей, развивается под влиянием блестящих образцов владимиро-суздальской архитектуры XII-XIII веков, уцелевших от татарского погрома. Первые попытки монументального строительства относятся ко времени Ивана Калиты. Летописи упоминают о четырех каменных храмах и о постройках дубовых стен Кремля в Москве (1329). При Дмитрии Донском Московский Кремль впервые был обнесен каменными стенами (1367).

|

| Московский кремль при Иване Калите |

| Московский белокаменный кремль |

|

| Успенский собор Московского Кремля. |

|

| Успенский собор Московского Кремля |

|

| Интерьеры собора |

|

| Интерьеры собора |

В 1505-1509 годах итальянский зодчий Алевиз Новый построил в Кремле близкий по плану к Успенскому – Архангельский собор, в котором черты итальянской архитектуры отразились сильнее, чем в первом. Одновременно в Кремле был построен новый княжеский дворец (1481 -1508), состоявший из ряда связанных между собой зданий – палат, среди которых выделялась знаменитая одностолпная “Грановитая Палата” (1487-1496).

__________________________________________________

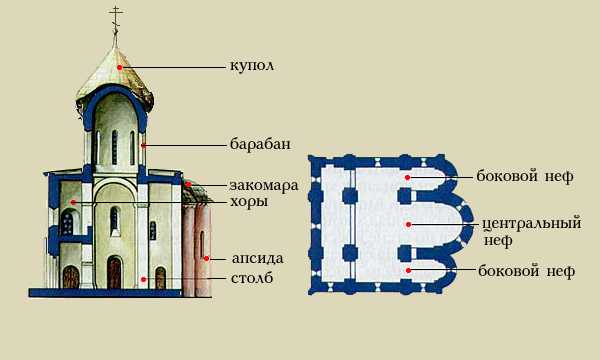

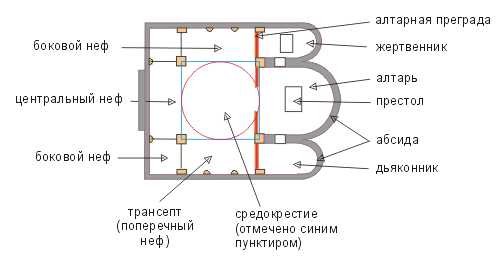

Все соборы устроены в композиции крестово- купольного храма.

Над зданием сооружали главный купол, с которым могло соседствовать от 4 до 12 меньших куполов. Эту центральную главу поддерживал барабан со световыми окнами, опиравшийся на 4 главных столба, находящихся внутри храма. Таким образом, прямоугольное в плане здание церкви как бы расчленялось крестом, перекрестье которого приходилось точно на центр храма – подкупольное пространство между четырьмя главными столбами.

Главные и прочие столбы делили храм на нефы – галереи, идущие от входа к алтарю. Нефов было 3 или 5. С восточной стороны храма располагался алтарь, где происходила важная часть богослужения. В области алтаря стена выдавалась полукруглыми выступами – апсидами. Полукруглые покрытия церковных сводов назывались закомарами. Вход в церковь всегда с западной части. А над ним строили хор – верхняя открытая галерея, балкон для знати.

Оглавление

Оглавлениеmansa-uroki.blogspot.com

Древнерусские памятники архитектуры X-XIII веков

РЕФЕРАТ

“Древнерусские памятники архитектуры X–XIII вв.”

Введение

Современный человек должен быть всесторонне развит. Необходимым компонентом этого развития является знание не только естественнонаучных дисциплин, но и знание истории своей страны, ее культуры. Культура – это широкое понятие, включающее в себя изобразительное искусство, музыку, архитектуру и т.д. Одним из важнейших показателей развития культуры является архитектура. Поэтому тема моего реферата «Древнерусские памятники архитектуры X–XIII вв».

До наших дней сохранились блестящие памятники старины, не уступающие шедеврам мировой архитектуры. Они наполняют живым образным содержанием наши представления о развитии культуры. Русь развивалась не изолированно от других стран, и на становлении ее архитектуры сказалось влияние других культур. Поэтому эта проблема легла в основу темы моего реферата.

Цель работы:

· Рассмотреть вопрос о соотношении русского зодчества с византийским и его самостоятельном развитии.

· Познание истоков, особенностей культуры в архитектуре и их влияния на культуру личности.

Главная задача:

· Составление и сопоставление хронологической последовательности развития русского зодчества, а также выявление основных аспектов влияния других культур и тенденций, пришедших извне.

Анализ темы основывается на работе П.А. Раппопорта «Зодчество Древней Руси». Он изучает истоки развития и становления древнерусской архитектуры X–XIII вв., анализирует влияние на нее византийской и других культур. В работе Л.Д. Любимова «Искусство Древней Руси» сравнивается византийское зодчество с русским, рассматриваются точки зрения различных историков и искусствоведов на эту проблему. Авторы в своих работах приходят к выводу, что Византия несомненно повлияла на становление и развитие древнерусской архитектуры, но в дальнейшем русское зодчество развивалось относительно самостоятельно, испытывая, однако, влияние стран, находящихся по соседству.

В настоящее время важной проблемой является воспитание в людях патриотизма, гражданственности и любви к своему Отечеству. Решить эту проблему возможно путем изучения истории своей страны, ее культуры и искусства. Поэтому для моего реферата я и выбрала тему «Древнерусские памятники архитектуры X–XIII вв».

Особенности этой темы заключаются в том, что история России, отражаясь в культуре, помогает растущему человеку осознать себя личностью, чье гражданство связано с историей великой страны. Как дойти до такой ценности, как Родина? Только через историю и культуру.

Особенности, основные черты развития древнерусской архитектуры. Влияние Византии

Объединение восточных славян привело к образованию мощного государства – Киевской Руси, по размерам своим и значению занявшего одно из первых мест в тогдашней Европе. К концу Х в. древнерусское государство приобрело уже законченные формы. С появлением государства должна была измениться религия. Владимир Святославович сделал попытку объединить языческие культуры, но язычество не могло отвечать новым запросам. Между тем рядом с Русью находилось мощное государство – Византийская империя, где идеологические формы уже были разработаны полностью. Эти формы Русь могла заимствовать в готовом виде. В установлении тесных связей были заинтересованы обе стороны: Русь получала религию, литературу и искусство, из Византии поступали и некоторые предметы роскоши; Византия была заинтересована в военных силах Руси.

Приход на Русь византийской культуры. Начало строительства

В 989 г. сразу же после принятия христианства, приехавшими из Константинополя греческими зодчими в Киеве была заложена первая кирпичная церковь: князь Владимир «помысли создати церковь пресвятые Богородица и послав приведе мастеры от грек». В 996 г. постройка была закончена. Владимир даровал «десятину» своих доходов, отчего ее стали называть Богородицей Десятинной. Десятинная церковь является древнейшей из известных нам монументальных построек Руси.

Десятинная церковь рухнула во время взятия Киева монголами и долго стояла в руинах. Раскопки показали, что от древнего здания на маленьком участке в юго-западной части храма сохранились нижние ряды кирпичной кладки, на остальных участках местами уцелели фундаменты. Десятинная церковь представляла собой характерный для Византийской архитектуры трехнефный* храм с тремя апсидами* и тремя парами столбов, т.е. шестистолпный вариант крестово-купольного* храма. Церковь имела в длину – 27.2 м, в ширину – 18.2 м; длина подкупольного пространства – 6.5 м, ширина – 7.2 м. С трех сторон к церкви примыкали галереи*, очень усложненные и расширенные в западной части, где, вероятно находились лестничная башня и крещальня. Судя по обнаруженному на западной стене основанию крестчатого в плане столба, галереи, во всяком случае, на некоторых участках, были открытыми, опиравшимися на отдельные столбы. В Десятинной церкви существовал княжеский балкон – хора*.

Раскопки Десятинной церкви показали, что здание было возведено из плоских кирпичей византийского типа. Такие кирпичи в древнерусских письменных источниках именовали плинфами. Кладка велась на известковом растворе с примесью толченой керамики – цемянки – и была исполнена так, что на фасад здания ряды кирпичей выходили через один – промежуточный ряд был немного отодвинут в глубь кладки и прикрыт снаружи слоем раствора. Такая кладка, называемая кладкой со скрытым рядом, имела как производственно-техническое, так и художественное значение, обеспечивая возможность живописно-декоративного оформления фасадов.

В Десятинной церкви кладка со скрытым рядом была обнаружена в частях здания изначального происхождения, следовательно, она использовалась уже в конце Х в. Между тем в Византии подобная система кладки была известна в памятниках первой половины XI в. данное обстоятельство заставляло сомневаться в византийском происхождении такой техники. В настоящее время этот вопрос перестал вызывать сомнения, т. к. в Византии примеры кладки со скрытым рядом уже обнаружены в памятниках первой половины XI в., а исследователи уверены, что эта система была изобретена еще раньше, видимо во второй или третьей четверти Х в. Более того все ученые сходятся на том, что эта кладка свидетельствует не просто о византийской, но именно о столичной традиции.

Десятинная церковь являлась дворцовой церковью, и рядом с нею было возведено несколько кирпичных дворцовых зданий.

Так, в конце Х в. в центральной части Киева был создан первый на Руси ансамбль монументальной каменно-кирпичной архитектуры, что сразу же резко выделило Киев среди всех прочих русских городов, подчеркнув его роль как столицы сложившегося государства. После этого строительство прервалось, а византийские мастера, видимо, вернулись на родину.

Мир Византии, мир христианства привнес на Русь новый строительный опыт и традиции. Русь восприняла сооружение церквей по образу крестово-купольного храма греков. В строительстве использовались плоские кирпичи византийского типа, применялась кладка со скрытым рядом византийского происхождения.

Складывание собственных приемов в строительстве

Следующий этап монументального строительств начался в 30-х гг. XI в. В Чернигове началось строительство Спасского собора: письменные источники не сообщают времени начала строительства, но к 1036 г. стены собора были выстроены на высоту «яко на кони стояще рукою досящи».

Спасский собор сохранился до наших дней почти целиком. В плане он представлял собой трехнефное здание. В восточной части, т.е. перед апсидами есть дополнительное членение (вима). Это характерно для памятников константинопольской архитектуры. В нижней части собора на северном и южном фасадах частый ритм наружных членений не совпадает с ритмом членений второго яруса. Удлиненность здания и наличие внутренних аркад в северной и южной сторонах подкупольного пространства напоминает купольную базилику, но завершающие части здания имеют четкую крестово-купольную схему сводов. Ощущение продольной вытянутости в интерьере обусловливается и наличием хор на деревянных балках, идущих вдоль всего здания над его северным и южным нефами. Собор увенчан пятью главами. Судя по раскопкам, к восточным углам примыкали небольшие часовни, а к юго-западному была пристроена двухэтажная крещальня. Общая композиция имела пирамидный характер. Привлекает внимание нарядная кирпичная разработка фасадов здания.

После Спасского собора был возведен Софийский собор в Киеве. Существует свидетельство «Повести временных лет» о закладке собора в 1037 г., а в Новгородской и других летописях это событие отнесено к 1017 г. Анализ приводит к выводу, что собор был построен в 1037 г., а до этого в Киеве существовал деревянный собор с тем же названием.

«…В целой Европе нет храмов, которые по драгоценности и изяществу украшений стояли бы выше константинопольского и киевского» (епископ Верещинский). Софийский собор – большой пятинефный храм с кpeстовокупольной системой сводов. С восточной стороны он имел пять апсид, а с остальных трех – галереи. Галереи эти двухэтажные: снаружи к ним примыкает еще ряд галерей, одноэтажных, но более широких. В западную наружную галерею вкомпонованы две башни, в которых размещены лестницы для подъема на хоры. Общий размер основного здания собора: длина 29.5 м., ширина 29.3 М., а вместе с галереями соответственно 41.7 и 54. Величина подкупольного квадрата около 7.6 м. В соборе имеются хоры, открывающиеся в центральное, крестообразное в плане пространство двухъярусными тройными аркадами, опирающимися на два профилированных столба. Хоры очень обширные: 260 м при общей площади

основного здания собора около 600 м: Помимо центральной главы на мощном барабане*, прорезанном большими окнами, есть четыре меньшие, размещенные по диагоналям от главной, а к ним примыкают еще меньшие. Всего у собора 13 глав, не считая завершений башен.

mirznanii.com

Памятники архитектуры Древней Руси 12-13 века

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать её на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: my-slide@ya.ru

Мы в социальных сетях

Социальные сети давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы узнаем из них новости, общаемся с друзьями, участвуем в интерактивных клубах по интересам

ВКонтакте >

Что такое Myslide.ru?

Myslide.ru – это сайт презентаций, докладов, проектов в формате PowerPoint. Мы помогаем учителям, школьникам, студентам, преподавателям хранить и обмениваться своими учебными материалами с другими пользователями.

Для правообладателей >

myslide.ru

назовите памятники архитектуры 12 века сохранившиеся до наших дней

Николо-Дворищенский собор (Новгород) Время создания: 1113—1136 гг. Храм был возведен повелением сына Владимира Мономаха — Мстислава. Собор являлся дворцовым храмом: его клир подчинялся не новгородскому владыке, а князю. Николо-Дворищенский собор занимает главное место в архитектурном ансамбле новгородского Торга, где расположены еще девять церквей. Никольский храм представляет собой большую парадную постройку (23,65 х 15,35 м) с пятью главами и высокими апсидами, что является следом явного подражания Софии в городском кремле. Фасады церкви просты и строги: они расчленены плоскими лопатками и завершены безыскусными закомарами. По своей планировке храм близок к такому киевскому памятнику, как собор Печерского монастыря: шесть крестчатых столбов делят внутреннее пространство на три нефа, из которых средний намного шире боковых. В западной части церкви расположены обширные хоры-полати для княжеской семьи и дворцового окружения. Вскоре после постройки Николо-Дворищенский собор был расписан фресками. От росписи сохранились лишь небольшие фрагменты: сцены «Страшного суда» на западной стене, три святителя в центральной апсиде и «Иов на гноище» на юго-западной стене. Стилистически они близки к киевской стенописи начала XII века. Рождественский собор Антониева монастыря (Новгород) Время создания: 1117 г. В 1117 году в монастыре был возведен каменный собор в честь Рождества Богородицы. Каменных дел мастера возводили строения из местного дешевого, грубо обработанного камня, связывая его известняковым раствором с примесью толченого кирпича. Неровности стен выравнивали при помощи кирпичных прослоек из плинфы. Наиболее важные в конструктивном отношении части храма (своды, подпружные арки, арочные перемычки) выкладывались в основном из плинфы в технике кладки со скрытым рядом. С северо-западного угла к церкви была пристроена выступающая из общего кубического объема цилиндрическая лестничная башня, ведшая на хоры, позднее стесанные. Башню венчает глава. Всего у собора три главы. Изначальный облик Рождественского собора отличался от его современного вида. С трех сторон к древней церкви были пристроены низкие галереи паперти. Внутри собора, главным образом в алтарной части, сохранились фрагменты фресок 1125 года. Собор сближают с княжескими традициями храмового зодчества пропорции плана, башня с винтовой лестницей, примыкающая к северо-западному углу, приподнятые хоры и общий завышенный объем постройки. Георгиевский собор Юрьева монастыря (Новгород) Время создания: 1119 г. Храм построен стараниями Всеволод Мстиславич. Сохранилось также имя создателя храма – им был «мастер Пётр» . Это шестистолпный храм с хорами, на которые ведет лестничная башня. Формы храма просты и незамысловаты, однако смотрится он очень эффектно. Собор несет три асимметрично расположенные главы. Одна из них расположена на квадратной башне, пристроенной к основной постройке. Главы церкви сдвинуты на запад, что совершенно не характерно для православных храмов. Стены собора сложены на растворе цемянки из едва отесанных камней, которые чередуются с рядами кирпичей. Точность рядов не выдержана: кое-где кирпичи заполняют неровности в каменной кладке и местами поставлены на ребро. Верха церкви покрывали свинцовые листы. Собор фактически лишен декора, если не считать лаконичных плоских нишек. На центральном барабане они вписаны в аркатурный пояс. Интерьер собора впечатляет своим величием и торжественной устремленностью храмового пространства вверх. Крестчатые столбы, арки и своды столь высоки и стройны, что не воспринимаются как несущие опоры и перекрытия. Храм вскоре после постройки был обильно расписан фресками, которые не дошли до нашего времени.

touch.otvet.mail.ru

§ 13. ИСКУССТВО ПЕРИОДА РАЗДРОБЛЕННОСТИ. История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс

§ 13. ИСКУССТВО ПЕРИОДА РАЗДРОБЛЕННОСТИ

1. Архитектура

Отличия архитектуры XII – начала XIII в. от архитектуры Киевской Руси. Русское зодчество XII – начала XIII в. развило и переосмыслило традиции Киевской Руси. Собственно, именно в это время возникла национальная русская архитектура, так как появились первые русские зодчие, способные самостоятельно вести строительство.

В разных концах Руси предпочитали теперь разные строительные материалы, по-разному украшали здания. Архитектура XII – начала XIII в. – это совокупность отдельных школ, имевших общий исток и выработавших к XII в. характерный тип русского храма, который потом сохранялся на протяжении веков. Это крестово-купольный храм: четырех– или шестистолпный, с одной главой на высоком барабане и тремя выступающими полуцилиндрическими апсидами с восточной стороны. Другие стены лопатки делят на части, которые завершаются полукруглыми сводами – закомарами.

Храмы юга Руси. Наиболее известными памятниками архитектурной школы Киевской земли являются церковь Богородицы Пирогощи (1131 – 1136) на Подоле в Киеве, киевские Кирилловская (после 1146) и Васильевская (1183) церкви, Юрьевская церковь в Каневе (1144). Известны и имена некоторых южных зодчих, например, Петра Милонега. В 1199 г. он создал замечательное инженерное сооружение – подпорную стену церкви архангела Михаила Выдубицкого монастыря.

Борисоглебский собор в Чернигове

В архитектуре Черниговской земли прекрасно прослеживается развитие южнорусской архитектурной мысли. К примеру, Борисоглебский собор в Чернигове – типичная греческая постройка XII в. А церковь Праскевы Пятницы – образец храма нового типа. Она подобна башне, устремленной к небу.

Храмы Новгорода. После завершения строительства Святой Софии (середина XI в.) в Новгороде лет 50 не возводили монументальных зданий. Однако в XII в., с укреплением новгородских вольностей, здесь строят сразу несколько каменных храмов. Они выглядят приземистыми, почти не имеют украшений. Кажется, будто их лепили прямо руками, приделывая к основному кубу сильно выступающую апсиду, оставляя неровности и шероховатости кладки стен.

В таком стиле были построены собор Рождества Богородицы в монастыре Антония Римлянина, Георгиевский (Юрьевский) собор Юрьева монастыря, небольшая церковь Иоанна Предтечи на Опоках, церковь Пятницы на торгу.

Церковь Праскевы Пятницы в Чернигове. Элементы крестово-купольного храма

На Нередицком холме севернее Новгорода была возведена знаменитая своими фресками церковь Спаса на Нередице (1198).

Церковь Спаса на Нередице в Новгороде

Зодчество Владимиро-Суздальской Руси. Первое каменное здание в Ростово-Суздальской земле появилось в 1108 г. Владимир Мономах велел архитекторам возвести в Суздале собор Успения Богородицы из бело-розовой плинфы. Посреди бревенчатых изб встал храм, поражавший красотой и размерами. Правда, через 50 лет он рухнул. Сын Мономаха Юрий Долгорукий построил новый – Рождества Богородицы.

В Кидекше Юрий Долгорукий поставил деревянный замок. Здесь же западноевропейские мастера возвели церковь Бориса и Глеба. Она представляла собой известняковый куб с узкими, похожими на бойницы окнами. Единственным украшением фасадов был аркатурный пояс из маленьких арочек – прообраз изящного аркатурно-колончатого убранства более поздних владимиро-суздальских церквей.

Подлинный расцвет владимиро-суздальского зодчества наступил в годы правления Андрея Боголюбского. Вводимому Андреем культу Богородицы были посвящены все основные постройки. Главная из них – Успенский собор во Владимире, который закончили за три года (1158 – 1161). Храм поражал высотой внутреннего пространства (выше киевской Софии), изяществом, обилием украшений, например и внешние, и внутренние стены расписали фресками. При Всеволоде Большое Гнездо однокупольный Успенский собор был окружен белокаменными стенами галерей и увенчан четырьмя новыми главами.

Рождественский собор в Суздале

Город Владимир при Андрее был укреплен новыми высокими валами и дубовыми стенами. Тогда же на въездах в город поставили Золотые, Серебряные и Медные ворота с надвратными часовенками: деревянные створы ворот были обшиты золоченой и серебряной медью, отшлифованными медными пластинами.

Успенский собор во Владимире

Золотые ворота во Владимире

В пригородной княжеской резиденции – городке Боголюбове – был создан целый архитектурный ансамбль: собор Рождества Богородицы и дворец. Завершили постройки к 1165 г. Император Фридрих Барбаросса прислал на подмогу русским мастерам своих зодчих. Общепризнанной жемчужиной древнерусской архитектуры является церковь Покрова на Нерли (1165), возвышающаяся на высоком искусственном холме (когда-то с него к воде вела белокаменная лестница).

В 1194 – 1197 гг. во Владимире построили еще один собор – Дмитриевский (Дмитрий Солун-ский был покровителем князя Всеволода Большое Гнездо, в крещении Дмитрия). Внешние стены этого одноглавого храма украшала затейливая резьба.

Лебединой песней зодчества домонгольской Северо-Восточной Руси стал Георгиевский собор (1230 – 1234) в Юрьеве-Польском. Именно он стал в XIV – XV вв. образцом для московских архитекторов.

Церковь Покрова на Нерли

2. Живопись и прикладное искусство

Мозаики и фрески. В XII – начале XIII в. при украшении интерьеров русские мастера стали отдавать предпочтение фрескам. Настенные мозаики в XII столетии еще создавались в Южной и Юго-Западной Руси. Северо-Восточная и Северная Русь их не знала. Фрагменты фресковой живописи XII – начала XIII в. обнаружены под позднейшими изображениями. Сохранилась фресковая живопись XII в. в киевской Кирилловской церкви. Уцелели отдельные фрагменты росписей Успенского и Дмитриевского соборов Владимира, а также суздальского Рождественского собора.

Дмитриевский собор во Владимире

Иконы. Иконы XII – XIII столетий напоминают монументальные росписи. Так, Богоматерь Великая Панагия из Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле во многом походит на мозаичную Оранту Софии Киевской.

Богоматерь Великая Панагия. Икона конца XII – начала XIII в.

От XII – XIII вв. сохранилось несколько выносных икон. На высоких шестах такие двусторонние иконы поднимали над воинскими рядами. Одни из самых известных выносных икон – «Битва суздалъцев с новгородцами», «Дмитрий Солунский», «Ангел Златые Власы».

Ангел Златые Власы. Икона XII в.

Прикладное искусство. Русские ювелиры XII – начала XIII в. придерживались тех же приемов, что и мастера Киевской Руси. Памятников художественного ремесла XII – начала XIII в. сохранилось много. Это и украшения (колты, серьги, бляшки, диадемы, кресты, браслеты, пряжки), и оклады икон и книг, и дорогие сосуды и блюда, и произведения резчиков по камню, дереву, кости, и многие другие вещи. XII – начало XIII в. – это время расцвета искусства «малых форм».

1. Что нового появилось в архитектуре в XII – начале XIII в.?

2. Назовите архитектурные школы XII – начала XIII в. и их главные черты.

3. Расскажите о владимиро-суздальской архитектуре XII – начала XIII в.

4. Как развивалась живопись в XII – начале XIII в.?

5. Расскажите о прикладном искусстве XII – начала XIII в.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

history.wikireading.ru