Архитектура Санкт-Петербурга XVIII века

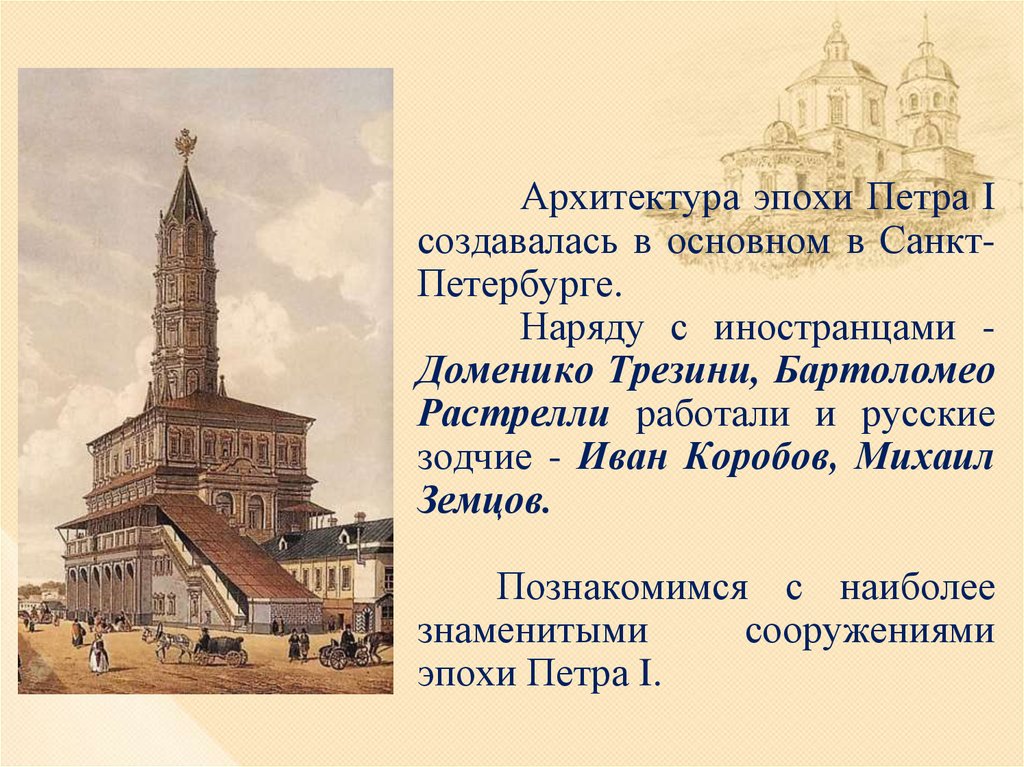

Петровское время – петровские реформы – явилось переломным для всей русской жизни, обозначило переход от Средневековья к Новому времени. При этом ориентация на Западную Европу стала определяющей и даже принудительной. Под влиянием Запада, а также по велению времени искусство постепенно все более принимало светский характер, освобождаясь от уз религии.

Город, заложенный в дельте реки Невы самим императором и названный им Петербургом в честь своего небесного покровителя, святого апостола Петра, должен был воплотить мечту о новом идеальном городе. Петр замыслил его как вариант любимой им Голландии, как портовый город-крепость.

Строительство новой столицы было связано с событиями Северной войны (1700-1721), которую вела Россия со Швецией за освобождение исконно русских земель на берегах Невы и Финского залива, чтобы утвердиться на Балтийском море.

В мае 1703 г. на Заячьем острове состоялась торжественная закладка Петропавловской крепости.

С 1714 г. Петр запретил каменное строительство везде, кроме Петербурга, и одним из первых выдающихся сооружений стал Петропавловский собор, заложенный в мае на месте разобранной деревянной церкви. Автором проекта являлся Доменико Трезини (1670-1734), итальянец, прошедший архитектурную школу в Дании. Собор представляет собою прямоугольную в плане трехнефную базилику, типичную для европейской культовой архитектуры. С запада ее венчает колокольня с золоченым шпилем (40м), по форме напоминающая “столпообразный” храм, состоящий из постепенно уменьшающихся ярусов.

Петропавловский собор является усыпальницей российских императоров. Обычай хоронить членов правящей династии в храмах основывался на представлении о божественном происхождении их власти. В допетровской Руси храмом-усыпальницей являлся Архангельский собор Московского Кремля, там похоронены все великие московские князья и цари от Иоанна Калиты до Иоанна Алексеевича. Во времена Петра I место погребения лиц, принадлежавших к царской фамилии, не было окончательно определено. Царских родственников хоронили в Благовещенской усыпальнице.

Первые семь лет существования города составили “деревянный период” его истории, от которого сохранился только домик Петра I на Березовском острове.

Место для строительства было выбрано в тылу Петропавловской крепости так, чтобы из окон были видны стратегически важные объекты — водные просторы, окружающая местность и бастионы крепости. Домик строился из тёсаных сосновых брёвен на манер русской избы. В домике отсутствовали печи и дымоходы, в которых не было необходимости, поскольку Пётр жил в нём лишь в тёплое время года. Крышу украшала деревянная резная мортира, а по краям конька были установлены «бомбы с пылающим пламенем». Эти утраченные элементы указывали на то, что царь был одновременно командиром почётной роты бомбардиров Преображенского полка. В документах 1720-х годов здание носило название или «старых красных хоромцев, что у двора Романа Вилимовича Брюса в роще», или просто «красных хором».

Домик строился из тёсаных сосновых брёвен на манер русской избы. В домике отсутствовали печи и дымоходы, в которых не было необходимости, поскольку Пётр жил в нём лишь в тёплое время года. Крышу украшала деревянная резная мортира, а по краям конька были установлены «бомбы с пылающим пламенем». Эти утраченные элементы указывали на то, что царь был одновременно командиром почётной роты бомбардиров Преображенского полка. В документах 1720-х годов здание носило название или «старых красных хоромцев, что у двора Романа Вилимовича Брюса в роще», или просто «красных хором».

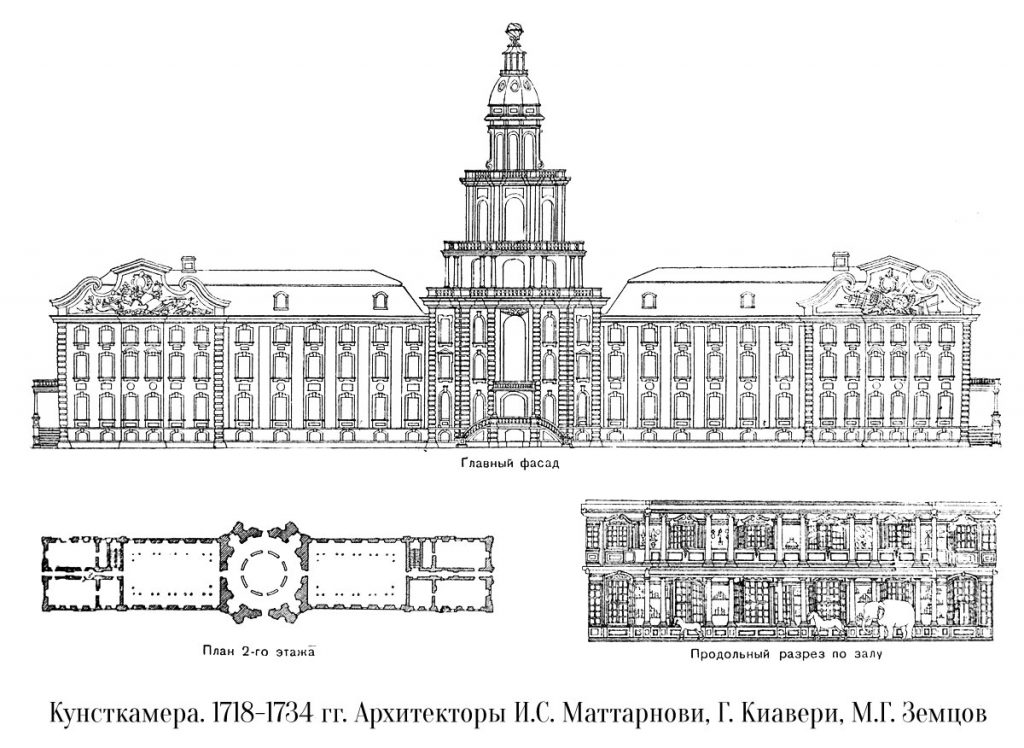

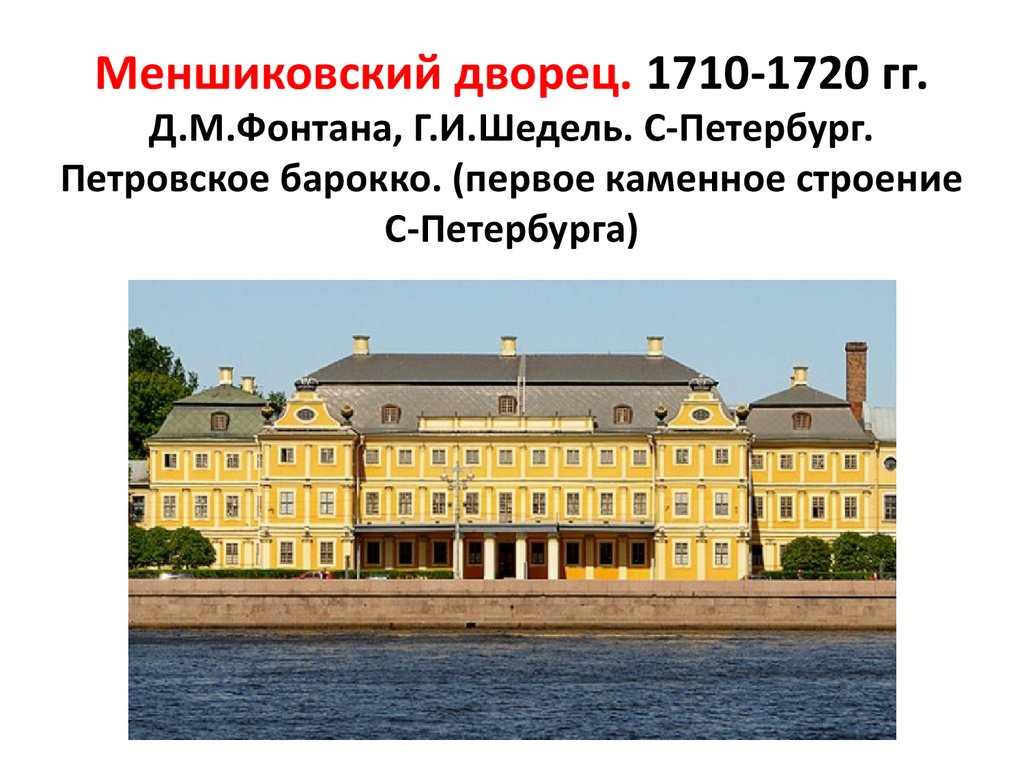

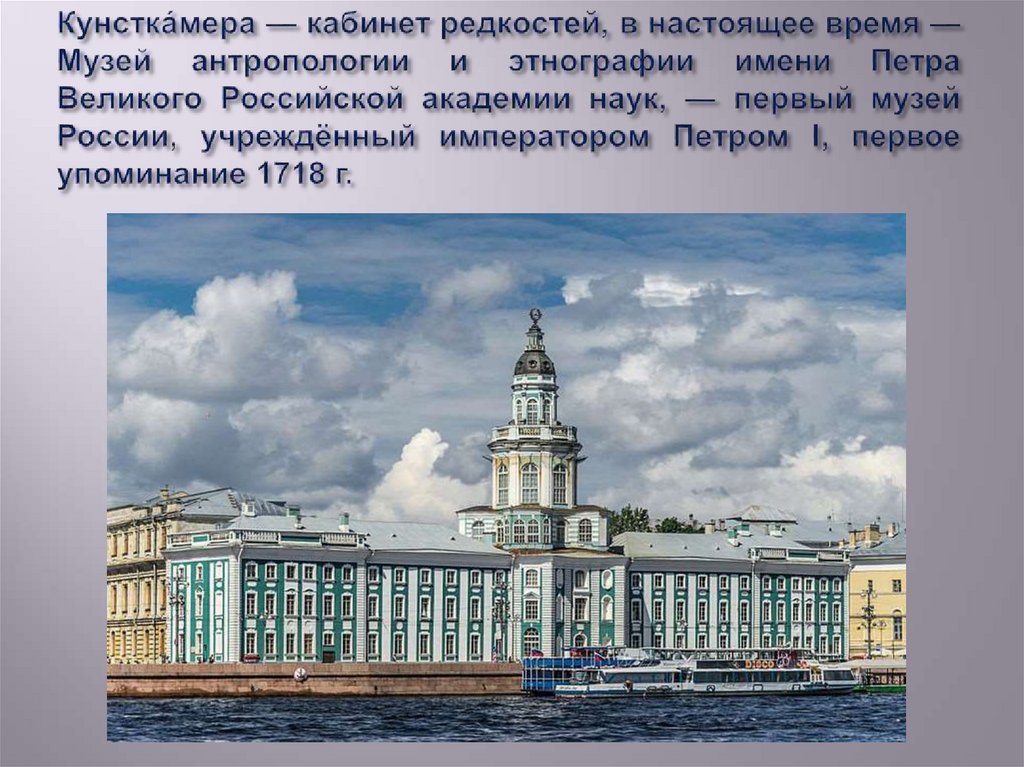

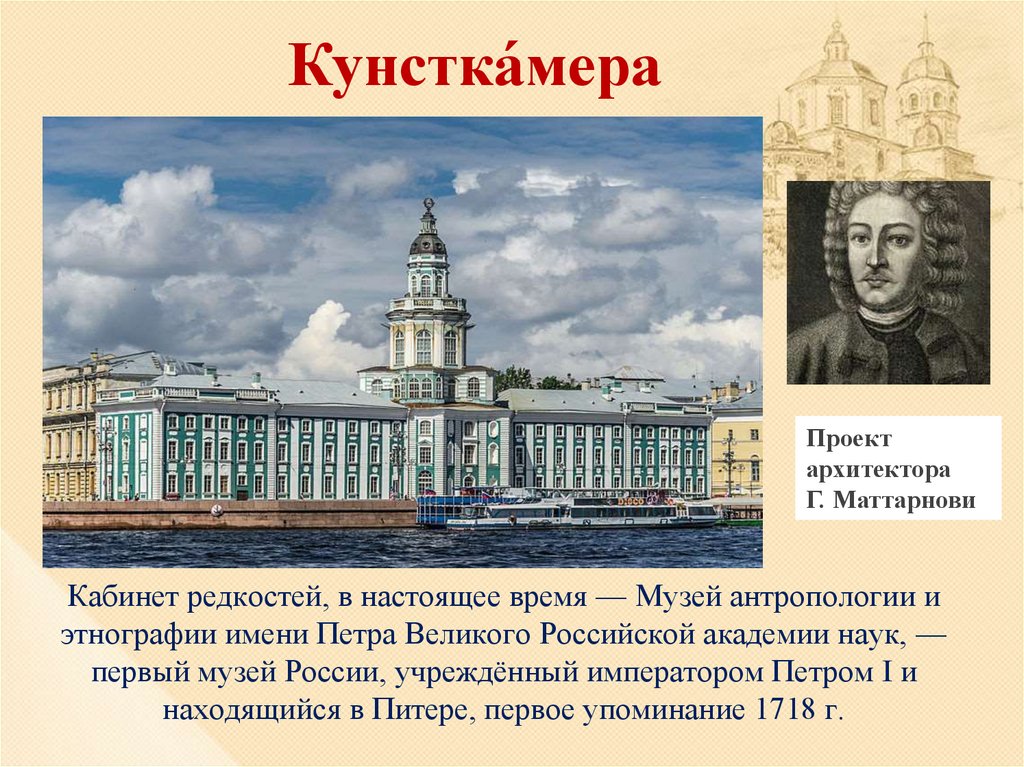

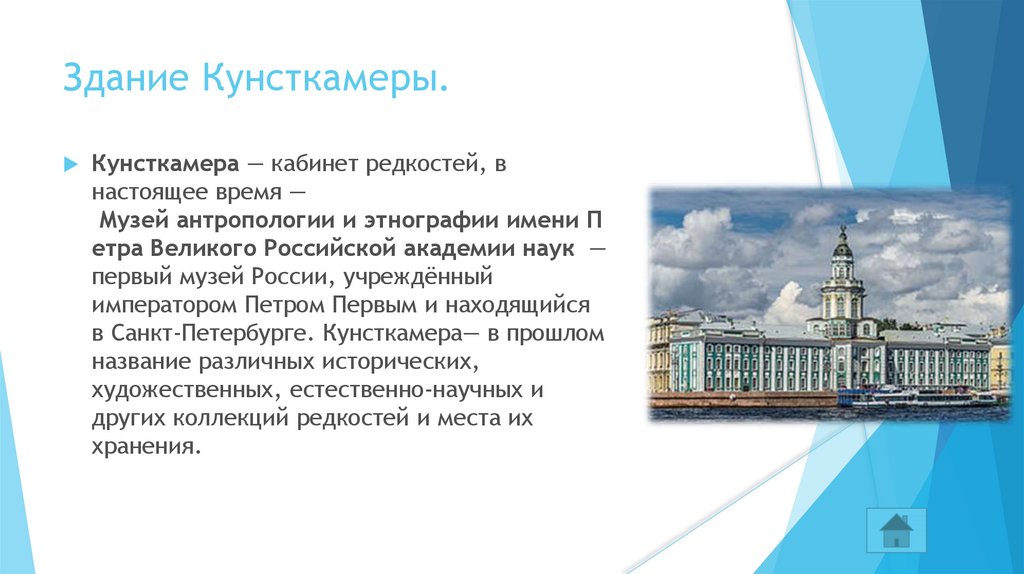

Утвержденный в 1718 году, проект предусматривал что центром города станет Васильевский остров. Петр мечтал о создании Венеции у себя в стране, поэтому было решено прорыть параллельные каналы по всему острову. Они предназначались для осушения местности, водоснабжения, водного сообщения, борьбы с пожарами. Предполагалось также, что они будут служить защитой от наводнения. В 1720–1730-х годах усиленно застраивалась Стрелка, где появились здания Двенадцати коллегий, Гостиный двор, Кунсткамера, дворец царицы Прасковьи Федоровны, дома приближенных Петра I. Сюда были переведены правительственные учреждения, Академия наук, морской торговый порт, здесь расположился академический университет. В тот же период на Васильевский остров переехала Морская академия — впоследствии Морской корпус. Меншиковскую усадьбу занял Сухопутный шляхетный корпус.

Сюда были переведены правительственные учреждения, Академия наук, морской торговый порт, здесь расположился академический университет. В тот же период на Васильевский остров переехала Морская академия — впоследствии Морской корпус. Меншиковскую усадьбу занял Сухопутный шляхетный корпус.

Архитектором здания Двенадцати коллегий являлся Д. Трезини, при участии талантливого русского зодчего М. Г. Земцова. Здание отличается строгой геометрической правильностью плана, несмотря на двенадцать частей, связанных между собой галереями.

Здание Двенадцати коллегий. Рисунок неизвестного художника XVIIIв. (сверху) и современный вид (снизу).

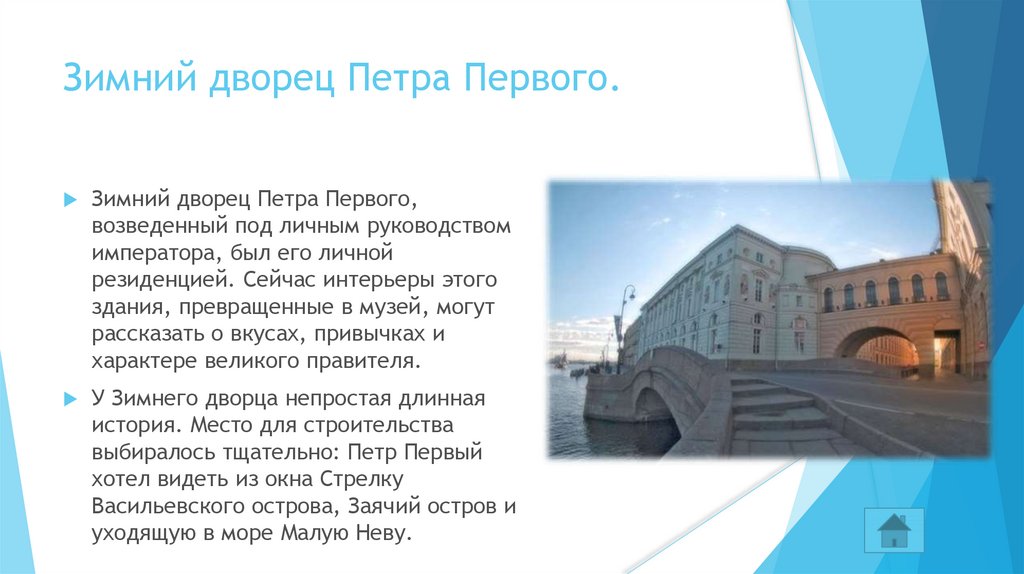

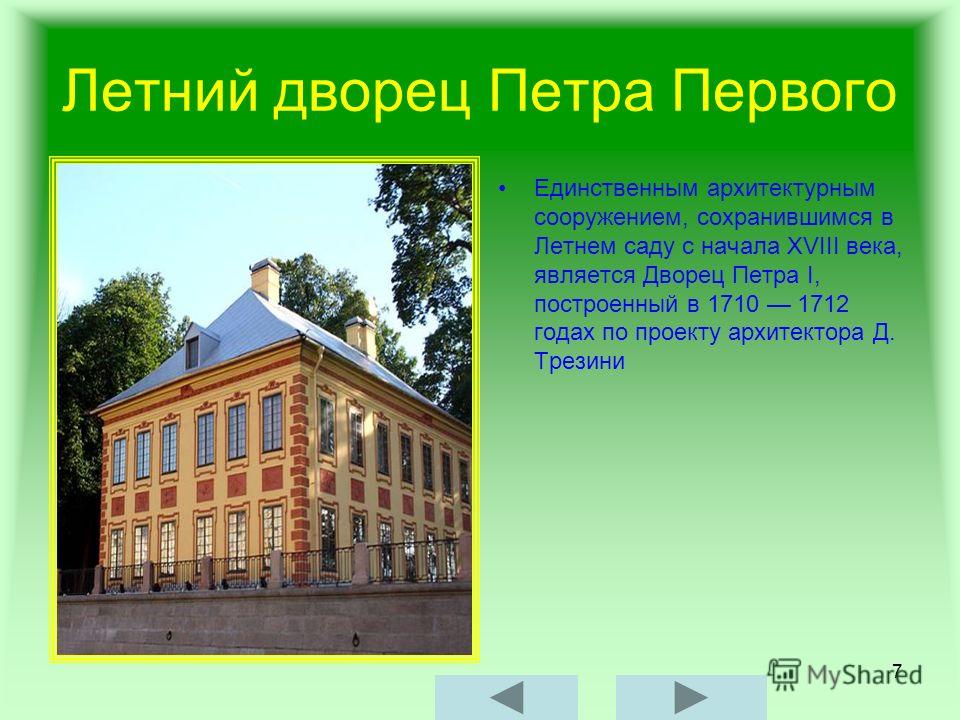

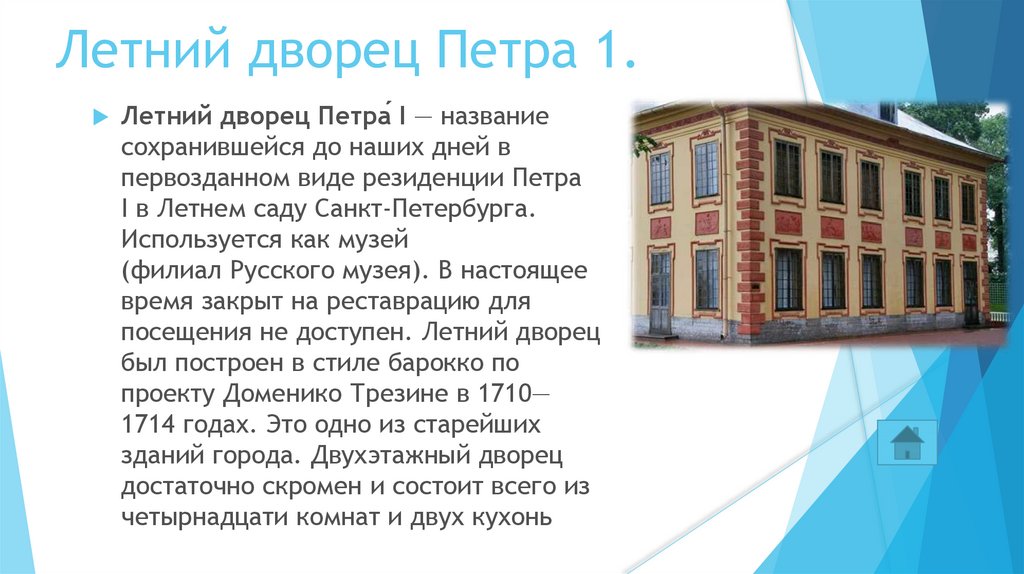

Петр не допускал никаких излишеств даже при строительстве дома, именно дома, а не дворца, для себя в Летнем саду. Причем определялся такой подход вовсе не недостатком средств, а принципами целесообразности, строгости и простоты. Действительно, прямоугольный в плане двухэтажный дом почти кубической формы, перекрытый высокой четырехскатной крышей, больше походил на жилище богатого голландского бюргера, чем на дворец главы сильного русского государства.

Первоначально Летний дворец дворец был окружен водой с трех сторон, и с крыльца можно было сразу же попасть на ботик. Стены светло-желтого цвета гармонируют с золочеными оконными переплетами, розовато-коричневыми барельефами и красной черепичной крышей, над которой поблескивает позолоченный флюгер в виде фигурки Георгия Победоносца на коне. Свинцово-серая вода, беломраморная скульптура и зеленые шпалеры сада усиливают декоративное звучание архитектуры.

Летний дворец был жилым домом Петра и его семьи, и в нем не предусматривалось парадных помещений. Большие приемы и празднества происходили не во дворце, а в саду. Главным создателем сада, который уже в 1710-е годы поражал современников своей красотой и изобретательностью “затей”, был сам Петр I. Летний сад был разбит не по французской моде, господствовавшей тогда в Европе, а по голландской: без радиальных аллей, по квадратной схеме, со стрижеными шпалерами (рядами ровно подстриженных деревьев и кустов по обеим сторонам дорожки), с асимметричным расположением в нем дворца.

Летний сад

На трех площадках центральной аллеи были устроены фонтаны, а на пересечении прямых дорожек стояли беседки. Подстриженные кустарники создавали вдоль аллей зеленые стены с нишами для античных статуй, к которым Петр I проявлял огромный интерес. Он не жалел денег на приобретение скульптуры, которая должна была не только украшать сад, но и служить средством пропаганды проводимых им преобразований. Этим объясняется продуманность в подборе статуй. “Правосудие”, “Милосердие”, “Слава” в аллегорической форме возвеличивали преобразовательную деятельность Петра I. Бюсты Ахиллеса, Александра Македонского, Юлия Цезаря, римских полководцев напоминали о подвигах и деяниях героев, пробуждая “к мужественным делам усердие”. Летний сад играл большую роль в общественной жизни столицы, в нем устраивались ассамблеи, разнообразные празднества и иллюминации по случаю побед и семейных торжеств.

Постепенно вкусы Петра стали отклоняться от добротного утилитаризма бюргерской Голландии в сторону величавой пышности абсолютистской Франции. Это нашло отражение при строительстве Петергофа, ставшего истинным “парадизом” Петра на море. Петергоф был задуман им как “соединение вод источников и моря”. Оригинальный ансамбль, в создание которого внес свою лепту художник европейского масштаба и исключительного дарования Жан Батист Леблон (1679-1719), соединил в себе черты “большого стиля” Людовика XIV, итальянского ренессанса и голландской архитектуры. Ни один из петергофских павильонов – Эрмитаж, Марли и Монплезир – не может считаться произведением Леблона, но в каждом из них чувствуется влияние его вкуса и декоративного мастерства, особенно в постройке Эрмитажа, где консоли балкона и окна нижнего этажа особенно ярко отражают его стиль.

Это нашло отражение при строительстве Петергофа, ставшего истинным “парадизом” Петра на море. Петергоф был задуман им как “соединение вод источников и моря”. Оригинальный ансамбль, в создание которого внес свою лепту художник европейского масштаба и исключительного дарования Жан Батист Леблон (1679-1719), соединил в себе черты “большого стиля” Людовика XIV, итальянского ренессанса и голландской архитектуры. Ни один из петергофских павильонов – Эрмитаж, Марли и Монплезир – не может считаться произведением Леблона, но в каждом из них чувствуется влияние его вкуса и декоративного мастерства, особенно в постройке Эрмитажа, где консоли балкона и окна нижнего этажа особенно ярко отражают его стиль.

Ансамбль дворцов и парков Петергофа – памятник архитектуры и садово-паркового искусства выдающегося значения, получивший всемирную известность как “столица фонтанов” (всего в парках Петергофа 4 каскада и 176 фонтанов) .

Верхний сад Петергофа

Исключительное мастерство Леблона проявилось в планировке усадьбы с террасами и лестницами, спускающимися к морю. Он, как первый последователь Ленотра, дал в Верхнем парке типичный образец французского регулярного парка с длинными стрелами аллей, пересеченных площадками и фонтанами, с геометрически подстриженными деревьями. В планировке Нижнего – соединил классицизм французского регулярного парка с барочной фонтанно-скульптурной декорацией, свойственной итальянским садам.

Он, как первый последователь Ленотра, дал в Верхнем парке типичный образец французского регулярного парка с длинными стрелами аллей, пересеченных площадками и фонтанами, с геометрически подстриженными деревьями. В планировке Нижнего – соединил классицизм французского регулярного парка с барочной фонтанно-скульптурной декорацией, свойственной итальянским садам.

Вид сверху на Верхний парк, Большой дворец и Нижний парк Петергофа

Центральную ось композиции петергофского Нижнего парка составлял морской канал, который под прямым углом пересекала аллея, идущая от дворца Марли, и лучевые аллеи, что обеспечивало исключительный пространственный обзор. Этот мощный пространственный размах усиливался могучей игрой водной стихии: вода каскадами низвергалась вдоль лестниц, взлетала струями фонтанов, спокойной гладью канала вливалась в море. Петергоф с его морской романтикой оказался непохожим ни на один из известных европейских художественных стилей.

Вид на Нижний парк Петергофа со стороны Большого дворца. Морской канал впадает в Финский залив

Морской канал впадает в Финский залив

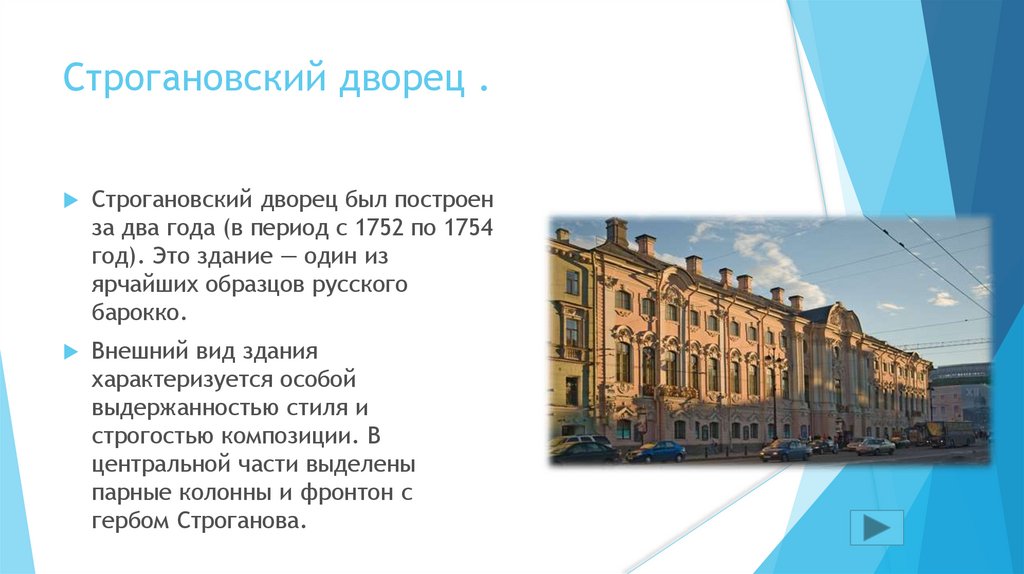

Излюбленным мотивом орнамента для Елизаветы Петровны был рокайль (раковина), импортированный из Франции, поэтому в оформлении дворцовых интерьеров, ювелирных украшениях, столовых сервизах, мебели и в мелкой пластике широко использовался стиль рококо. Не только обычаи елизаветинского двора напоминали нравы французского рококо, и не только русское декоративно-прикладное искусство было тождественно французскому, архитектура также следовала новой моде.

Но, как это не раз бывало, сила петербургского пейзажа была настолько велика, что иностранные художники, работавшие там, начинали творить в совершенно ином, нежели в Европе, стиле. Блестящим тому примером служит творчество Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771), итальянца по крови, француза по образованию, русского по духу, стиль которого не укладывается ни в какие европейские рамки.

Последовательное развитие стиля Растрелли проявилось и в построенных им царских резиденциях близ Петербурга – в ансамбле Петергофа и Царского Села. Великолепные царские резиденции были призваны демонстрировать высокую культуру царского двора и мощь империи.

Великолепные царские резиденции были призваны демонстрировать высокую культуру царского двора и мощь империи.

В ходе перестройки Большого Дворца в Петергофе в 1747-1752 гг., Растрелли удалось расширить старый Петровский дворец за счет галерей и надстроенного третьего этажа, при этом архитектор сумел сохранить основную композицию Петровского дворца. Более радикальным изменениям подверглись внутренние интерьеры, где впервые гений Растрелли проявился в области декоративно-прикладного искусства.

Большой каскад и Большой дворец в Петергофе

В мае 1752 года она поручила архитектору Бартоломео Франческо Растрелли вновь перестроить Екатерининский дворец в Царском Селе, поскольку сочла его слишком старомодным и маленьким. После демонтажа, грандиозной перестройки и строительных работ, которые длились четыре года, и появился современный дворец, выполненный в стиле Русское барокко. 30 июля 1756 года состоялась презентация 325-метрового дворца потрясённым российским вельможам и иностранным гостям. В результате полной перестройки Царскосельского дворца за четыре года был создан грандиозный ансамбль парадной резиденции, “русский Версаль”, воспетый Ломоносовым. И внешний облик дворца, и композиция интерьеров создавали эффект бесконечной протяженности (лента дворца составляла 306 м) при нарастании масштабов к центру. Сам центр выделен лишь более высокой крышей, изогнутым фронтоном и тремя ризалитами. Изысканность сочетания лазурного цвета стен, белизны архитектурных деталей и позолоты скульптур, декоративных рельефов и капителей, способствовала зрительному преодолению некоторой тяжеловесности чрезмерно длинного фасада. При этом следует подчеркнуть, что и растянутые здания, и пышность декоративного убранства, и двух- трехцветная раскраска фасадов продолжали традиции русской архитектуры XVII в.

В результате полной перестройки Царскосельского дворца за четыре года был создан грандиозный ансамбль парадной резиденции, “русский Версаль”, воспетый Ломоносовым. И внешний облик дворца, и композиция интерьеров создавали эффект бесконечной протяженности (лента дворца составляла 306 м) при нарастании масштабов к центру. Сам центр выделен лишь более высокой крышей, изогнутым фронтоном и тремя ризалитами. Изысканность сочетания лазурного цвета стен, белизны архитектурных деталей и позолоты скульптур, декоративных рельефов и капителей, способствовала зрительному преодолению некоторой тяжеловесности чрезмерно длинного фасада. При этом следует подчеркнуть, что и растянутые здания, и пышность декоративного убранства, и двух- трехцветная раскраска фасадов продолжали традиции русской архитектуры XVII в.

Екатерининский дворец в Царском Селе.

Янтарная комната в Екатерининском дворце

Жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе являлась янтарная комната. Король Фридрих Вильгельм I преподнёс кабинет Петру I в дар. Пётр оценил подарок: «Король подарил меня изрядным презентом яхтою, которая в Потсдаме зело убранная, и кабинетом Янтарным, о чём давно желали» — писал он жене Екатерине. Янтарный кабинет упаковали и с большими предосторожностями переправили в Санкт-Петербург в 1717 году. Это шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время Второй мировой войны.

Король Фридрих Вильгельм I преподнёс кабинет Петру I в дар. Пётр оценил подарок: «Король подарил меня изрядным презентом яхтою, которая в Потсдаме зело убранная, и кабинетом Янтарным, о чём давно желали» — писал он жене Екатерине. Янтарный кабинет упаковали и с большими предосторожностями переправили в Санкт-Петербург в 1717 году. Это шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время Второй мировой войны.

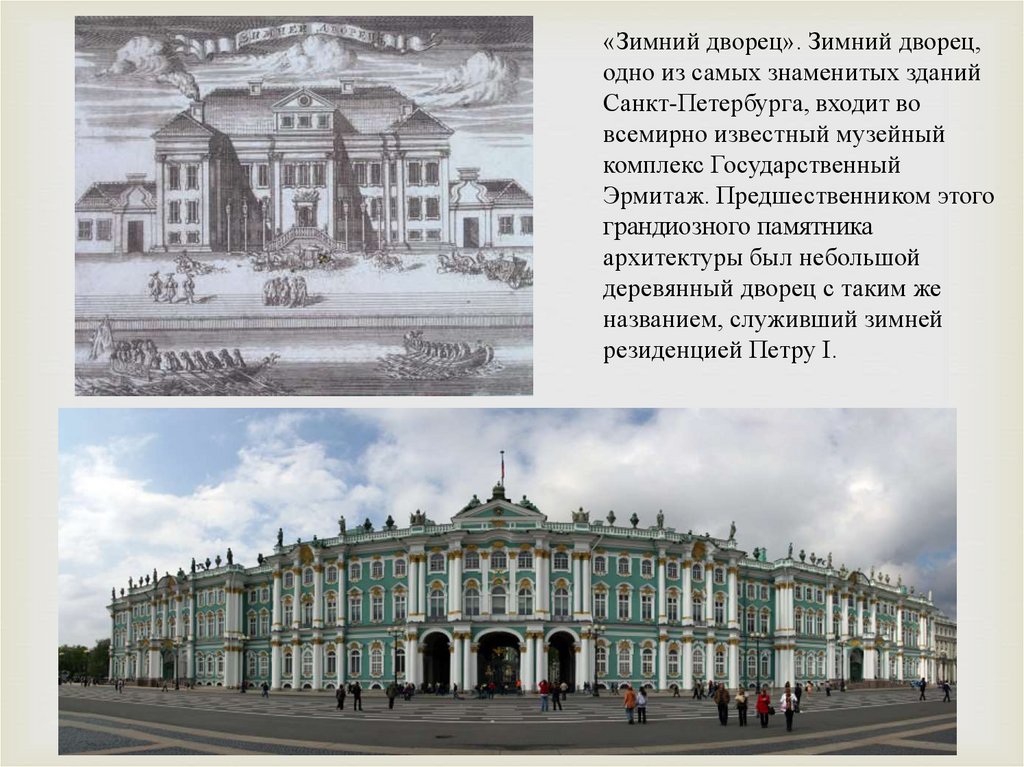

Растрелли, которого современники называли волшебником, создавал архитектурные сооружения торжественные и ликующие, полные величия и государственной представительности. Красноречивым доказательством этого являются Зимний дворец и Смольный монастырь.

В архитектуре Зимнего дворца нашла развитие композиционная схема дома-блока, замкнутого вокруг внутреннего двора. Четыре массивных угловых объема, в которых размещались основные дворцовые помещения: парадная Посольская лестница, тронный зал, театр, церковь – соединялись корпусами-галереями с анфиладой парадных залов, образуя обширный внутренний двор.

Общая протяжённость фасадов, составлявшая 210 м, подчёркивала колоссальность масштабов здания. Но как при этом избежать скучного однообразия и монотонности в их оформлении? Между тем ни один из фасадов не повторял другой, в определённых ракурсах (издали или на близком расстоянии) каждый воспринимался по-своему, так как был декорирован особым образом колоннами, скульптурными масками, вазами и статуями. Фасад, выходящий на набережную Невы, был рассчитан на обозрение издали, а противоположный, по существу самый главный, — ориентирован на парадную Дворцовую площадь, обращённую к городу. Главный подъезд был расположен в северном корпусе: к нему торжественно подъезжали кареты императрицы и её гостей. Через огромную галерею они поднимались по Посольской лестнице, с верхней площадки которой открывался вход в парадные залы дворца.

Главные ворота Зимнего Дворца.

Не могла не восхищать общая устремлённость здания вверх. Помимо того что дворец был одним из самых высоких сооружений, архитектор зрительно увеличил этот эффект. На фасаде здания он расположил колонны то группами, то попарно, то в одиночку, причём обязательно в два яруса, строго друг над другом. Более того на уровне кровли шла балюстрада с каменными скульптурами и вазами, расставленными с таким расчётом, что зрительно они продолжали вертикали колонн. Разнообразный ритм колонн, разорванные фронтоны, слияние декора нижнего яруса с верхним сообщали фасаду эффект непрекращающегося движения.

На фасаде здания он расположил колонны то группами, то попарно, то в одиночку, причём обязательно в два яруса, строго друг над другом. Более того на уровне кровли шла балюстрада с каменными скульптурами и вазами, расставленными с таким расчётом, что зрительно они продолжали вертикали колонн. Разнообразный ритм колонн, разорванные фронтоны, слияние декора нижнего яруса с верхним сообщали фасаду эффект непрекращающегося движения.

Важным эмоциональным фактором воздействия на зрителей являлось нарядное цветовое решение фасада, основанное на сопоставлении бледно-терракотового тона стен, белых стволов колонн и пилястр, золотистых капителей, разнообразной декоративной скульптуры и позолоты металлического кружева решёток балконов. Самые ответственные места в декоре здания занимали символы императорской власти и русской государственности. Поразителен рисунок обрамления наличников огромных окон (22 типа!), в оформлении которых фантазия зодчего-декоратора, казалось, не знала границ.

Дворцовые сооружения поражали своими размерами и пышностью внутреннего убранства. Дворец имел более 1050 отдельных помещений и комнат, 1886 дверей, 1945 окон и 177 лестниц. В парадных интерьерах было изобилие цвета, лепнины и узора; они полны движения, создаваемого бликами солнечного света и отражениями от множества зеркал. Здесь всё сверкало и переливалось, создавая ослепительную роскошь и торжественное величие.

Зимний дворец – вершина творчества Растрелли в области светского зодчества, в нем соединились три европейских стиля – барокко, классицизм и рококо, что в целом и дало своеобразный “растреллиевский стиль”. Замечательное творение Растрелли не было завершено самим мастером. Постройка Зимнего дворца требовала огромных денег, которых часто не было в российской казне. Дворец продолжали достраивать и украшать другие зодчие.

Ансамбль Смольного монастыря как произведение архитектуры явился творческой переработкой приемов русского зодчества допетровской поры и европейских монастырских комплексов. В центре Растрелли поместил пятиглавый крестообразный в плане собор, который окружали двухэтажные монастырские кельи, создающие форму крестообразного обширного двора, четыре внутренних угла которого подчеркивались одноглавыми церквами. Наружные стены с часовнями по внешним углам ограды также повторяли форму креста. Перед западным фасадом собора предусматривалась гигантская 140-метровая колокольня в виде легкой многоярусной башни. В отличие от свободной живописной расстановки монастырских зданий на Руси, в основу ансамбля Растрелли был положен принцип регулярности и симметрии.

В центре Растрелли поместил пятиглавый крестообразный в плане собор, который окружали двухэтажные монастырские кельи, создающие форму крестообразного обширного двора, четыре внутренних угла которого подчеркивались одноглавыми церквами. Наружные стены с часовнями по внешним углам ограды также повторяли форму креста. Перед западным фасадом собора предусматривалась гигантская 140-метровая колокольня в виде легкой многоярусной башни. В отличие от свободной живописной расстановки монастырских зданий на Руси, в основу ансамбля Растрелли был положен принцип регулярности и симметрии.

Воскресенский собор Смольного монастыря являет собой уникальное сочетание традиционного русского пятиглавия и европейской купольной базилики. Из “тела” здания вырастает двухъярусный восьмигранник, увенчанный куполом и восьмигранным фонариком с луковичным завершением. К нему примыкают четыре двухъярусные башенки со слегка вогнутыми гранями, также увенчанные луковичными главками. Прижав боковые башни почти вплотную к центральному куполу, Растрелли придал пятиглавию удивительную монолитность и в то же время динамизм, неудержимое стремление вверх. Этот собор считается наиболее приближенным к стилю европейского барокко сооружением Растрелли и относится к величайшим шедеврам мировой архитектуры.

Этот собор считается наиболее приближенным к стилю европейского барокко сооружением Растрелли и относится к величайшим шедеврам мировой архитектуры.

Декоративное убранство собора поражает своей нарядностью. Чёткие выступы стен, оформленные пучками колонн, фронтонами различной формы, мягко закругляющимися волютами, нависающими карнизами, создают выразительную игру

света и тени. Белые детали на синем, лазурном фоне стен, обилие позолоты на куполах и главках, капителях, гирляндах и картушах подчёркивают великолепно найденное соотношение форм и пропорций здания. Собор, имеющий план равноконечного креста, смотрится одинаково хорошо со всех сторон.

Строительство собора, как и всего ансамбля монастыря, не было завершено Растрелли. Вступившая на престол Екатерина II была увлечена другими планами. Барокко перестало отвечать требованиям последней моды, пристрастиям и вкусам двора и самой императрицы. В России начинал своё победное шествие новый архитектурный стиль — классицизм. Великий зодчий оказался не у дел. В 1763 г. он подал в отставку и покинул Петербург.

Великий зодчий оказался не у дел. В 1763 г. он подал в отставку и покинул Петербург.

Сегодня собор недействует, используется как окнцертный зал для классической музыки

С вступлением Екатерины II на российский престол начался новый этап в развитии русской культуры, ее сближения с европейской. Петр I только заложил основы этого сближения. В царствование Елизаветы Россия уже стремительно догоняла Европу, в эпоху Екатерины русское искусство впервые встало наравне с западноевропейским, а Петербург действительно стал Северной Пальмирой. На смену нарядному и пышному барокко пришел стиль классицизма, в основе которого лежали идеалы античности. “Екатерининский классицизм” сыграл огромную роль в формировании классицистического облика русской столицы. Получили свое дальнейшее развитие такие принципы градостроительства, как регулярность и симметрия, основополагающие при строительстве Петербурга, началось сооружение гранитных набережных, зданий общественного назначения.

Первым из них стала Академия художеств. Фактически Академия возникла в 1757 г. во время царствования Елизаветы Петровны при участии таких просвещеннейших деятелей русской культуры, как М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Но Екатерина II, придя к власти, не могла отказаться от славы основательницы столь замечательного для России художественно-воспитательного учреждения, и официальной датой его создания считается 1764 г., когда был принят устав и начато строительство здания по проекту Жана Батиста Валлен-Деламота (1729-1800) и Михаила Федоровича Кокоринова, ставшего первым ректором Академии. Здание Академии художеств было построено в стиле раннего классицизма, сохраняющего очарование уходящего барокко. Это ощущается в использовании криволинейных форм в плане здания, представляющего собой каре с круглым двором, напоминающим римский Пантеон, в расстановке колонн, оконных проемах. Валлен-Деламот любил округлять углы зданий, применять раскрепованные (Раскреповка – небольшой выступ плоскости фасада, антаблемента. ) карнизы и сдвоенные колонны. В полной мере его вкусы проявились при строительстве дворца для К.Г. Разумовского, необычайно легкого и изящного здания, несмотря на его внушительную величину.

) карнизы и сдвоенные колонны. В полной мере его вкусы проявились при строительстве дворца для К.Г. Разумовского, необычайно легкого и изящного здания, несмотря на его внушительную величину.

Особую роль в строительстве Петербурга 80-х годов сыграл итальянский зодчий Джакомо Кваренги (1744-1817), наиболее полно как мастер проявивший себя именно в России. Он проектировал и руководил строительством дворцов, загородных усадеб, театров, гостиных дворов, церквей, частных домов. Стиль Кваренги характеризуется как строгий классицизм с его творческой бескомпромиссностью, которая выражается в предельной простоте и четкости форм, статичности, обязательной симметрии, строгом чередовании одинаковых декоративных мотивов. Типичные для стиля Кваренги многоколонные портики с треугольными фронтонами, контрастирующие со спокойной гладью симметричных крыльев, стали неотъемлемой чертой чуть холодноватого классицистического облика Северной Пальмиры.

В соответствии с принципами строгого классицизма Д. Кваренги были построены здания Академии наук, названное манифестом классицизма, Мариинская больница, Смольный институт благородных девиц, Конногвардейский манеж. Для всех этих зданий характерны гладкие симметричные крылья и центральный портик, увенчанный треугольным гладким же фронтоном. Нижний цокольный этаж мог быть либо из огромных прямоугольных гранитных блоков с лестницей (Академия наук, Конногвардейский манеж), либо представлять собой массивную рустованную аркаду с входом (Смольный институт, Мариинская больница).

Кваренги были построены здания Академии наук, названное манифестом классицизма, Мариинская больница, Смольный институт благородных девиц, Конногвардейский манеж. Для всех этих зданий характерны гладкие симметричные крылья и центральный портик, увенчанный треугольным гладким же фронтоном. Нижний цокольный этаж мог быть либо из огромных прямоугольных гранитных блоков с лестницей (Академия наук, Конногвардейский манеж), либо представлять собой массивную рустованную аркаду с входом (Смольный институт, Мариинская больница).

Кваренги был также первоклассным мастером интерьеров, в оформлении которых он использовал цветные мраморы, позолоченную бронзу, роспись в технике гризайль, скульптуру, лепные медальоны. Зрительный зал Эрмитажного театра наподобие античного украшен коринфскими колоннами, статуями Аполлона и девяти муз, размещенными в нишах между колоннами, барельефными медальонами. В Зимнем дворце он создал Большой Тронный (Георгиевский) зал, Концертный зал, Аванзал и Большую галерею вдоль фасада на Неву. Все они отличаются великолепием и строгостью отделки, богато украшены многочисленными колоннами и полуколоннами из цветного мрамора, многоцветной росписью.

Все они отличаются великолепием и строгостью отделки, богато украшены многочисленными колоннами и полуколоннами из цветного мрамора, многоцветной росписью.

Основание Петербурга и перенесение столицы сыграло в истории русского зодчества решающую роль и определило направление его дальнейшего развития. Отныне всей последующей архитектуре суждено было развиваться по двум параллельным руслам – петербургскому и московскому.

Творениям классицизма в “золотой век” Екатерины в России нет аналогий. Нигде в Европе ни в XVIII в., ни в начале XIX в. не удалось достичь того великолепия, той величественной красоты, которая характеризует классицистические архитектурные ансамбли Петербурга и его пригородов. Русский классицизм – это великое явление в истории мирового искусства.

После знакомства с представленными материалами необходимо выполнить проверочные и контрольные задания, представленные здесь же.

В случае необходимости, контрольные материалы отсылаются на электронную почту преподавателя по адресу:cherenova. [email protected]

[email protected]

Строительство Санкт-Петербурга при Петре 1, архитектура краткая история для подготовки сообщения

4

Средняя оценка: 4

Всего получено оценок: 132.

Обновлено 20 Октября, 2022

4

Средняя оценка: 4

Всего получено оценок: 132.

Обновлено 20 Октября, 2022

Строительство Санкт-Петербурга при Петре 1 совпало с Северной войной против Швеции. Очень необычный случай в истории, когда на территории, де-юре до 1721 года принадлежавшей противнику, построили крупный портовый город и перенесли туда столицу к 1714 году. В 1721 году завершилась война со Швецией, и Россию провозгласили империей.

Строительство новой столицы

Северная война началась в 1700 году, и её первые месяцы оказались неудачными для царства Русского из-за поражения под Нарвой.

Рис. 1. Пётр I.Пётр собрал новое войско и после побед 1702–1703 годов смог установить контроль над Ингерманландией, то есть землями на юго-восточном берегу Финского залива. Начало строительства Санкт-Петербурга связано с закладкой Петропавловской крепости 16 мая 1703 года. Место закладки находилось на Заячьем острове рядом со шведской крепостью Ниеншанц. Изначально крепость назвали в честь апостола Петра, а название Санкт-Петербург закрепилось через несколько лет. В период с 1703 по 1705 год в документах город называли Петрополем и Петрополисом.

Начало строительства Санкт-Петербурга связано с закладкой Петропавловской крепости 16 мая 1703 года. Место закладки находилось на Заячьем острове рядом со шведской крепостью Ниеншанц. Изначально крепость назвали в честь апостола Петра, а название Санкт-Петербург закрепилось через несколько лет. В период с 1703 по 1705 год в документах город называли Петрополем и Петрополисом.

Для строительства нового города были приглашены иностранные мастера. Царь хотел ускорить каменное строительство, поэтому запретил его по всей России, но по факту этот запрет не всегда соблюдался: например, в Тюмени в 1709 году был построен каменный Троицкий собор.

Первый иностранный торговый корабль прибыл в строящийся город в ноябре 1703 года. Большой проблемой при строительстве стали наводнения. Одно из них произошло в октябре 1705 года. В 1712 году в город переехала царская семья. К этому времени в Санкт-Петербург и окрестности стали переселять людей из внутренних губерний, в том числе ремесленников и торговцев. Для высших сановников и дворян строились каменные дома.

Для высших сановников и дворян строились каменные дома.

С 1704 по 1717 год на строительство новой столицы было мобилизовано множество «работных людей». В основном они были из государственных и крепостных крестьян, общее количество превысило 40 тыс. человек. Их задачей было валить лес, засыпать болота, строить набережные. Работы велись сначала в три, а затем в две смены, с конца марта и до конца сентября.

Труд строителей Санкт-Петербурга оплачивался сначала «хлебным жалованьем», а затем — 1 рублём в месяц. Несмотря на это, в 1707 году были случаи бегства работников в Белозерский край. С 1717 года город стали строить вольнонаёмные рабочие.

Рис. 2. Строительство Санкт-Петербурга.Архитектура Санкт-Петербурга при Петре I

К первым постройкам в городе относятся:

- Домик Петра I, возведённый в 1703–1708 годах.

- Троицкая церковь, построенная в 1709 году.

- Гостиный двор. Он был деревянным, поэтому вскоре сгорел, а назывался «ростовские ряды», так как большинство торговцев прибыло из Ростова Великого.

- Адмиралтейство. Его строительство велось в 1704–1706 годах.

- Кронверк Петропавловской крепости, его заложили в конце 1706 года.

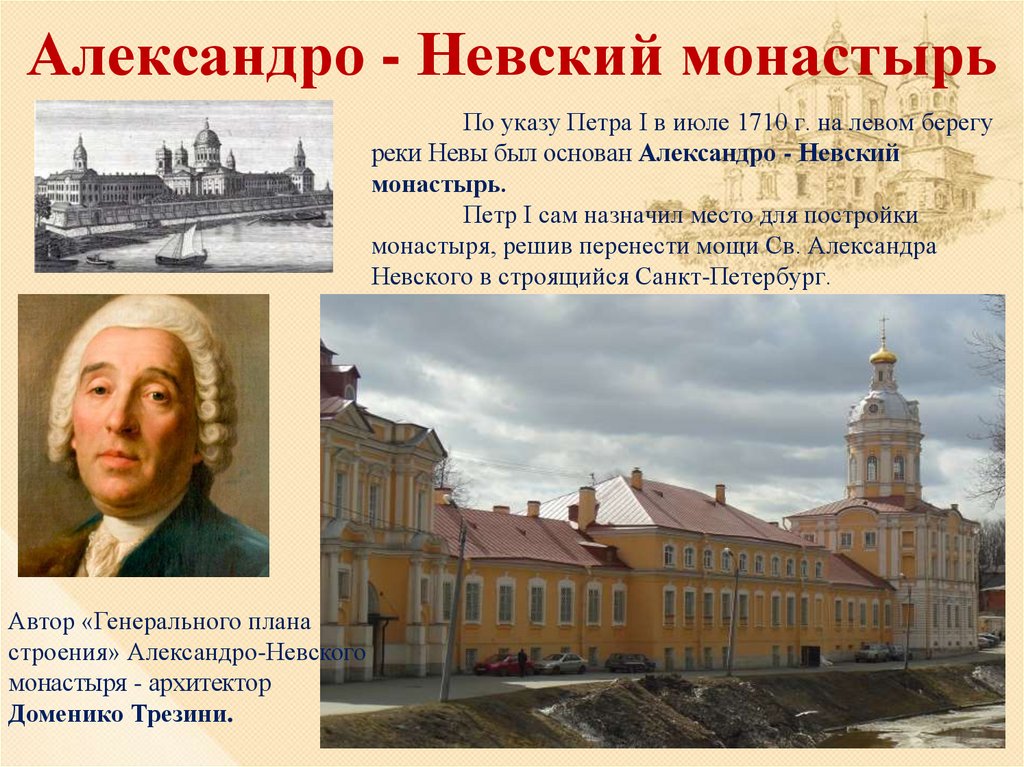

Из того, что построил архитектор Доминико Трезини в Санкт-Петербурге следует запомнить:

- крепость Кронштадт;

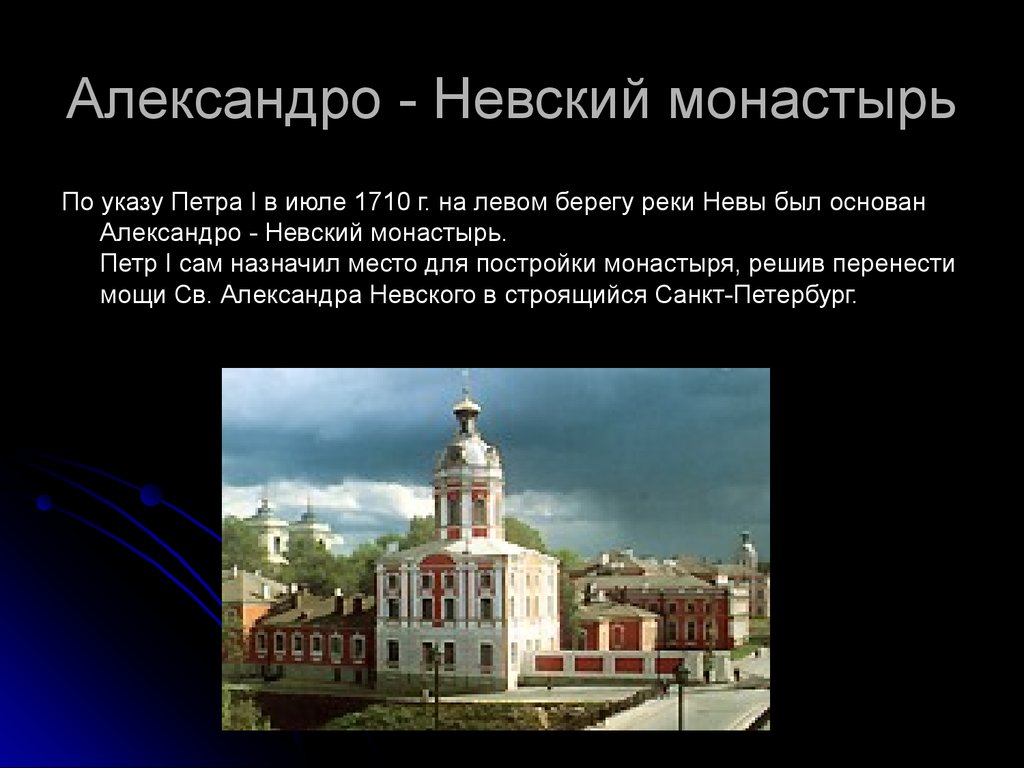

- Александро-Невскую лавру;

- Летний дворец;

- Петровские ворота;

- Петропавловский собор;

- здание Двенадцати коллегий

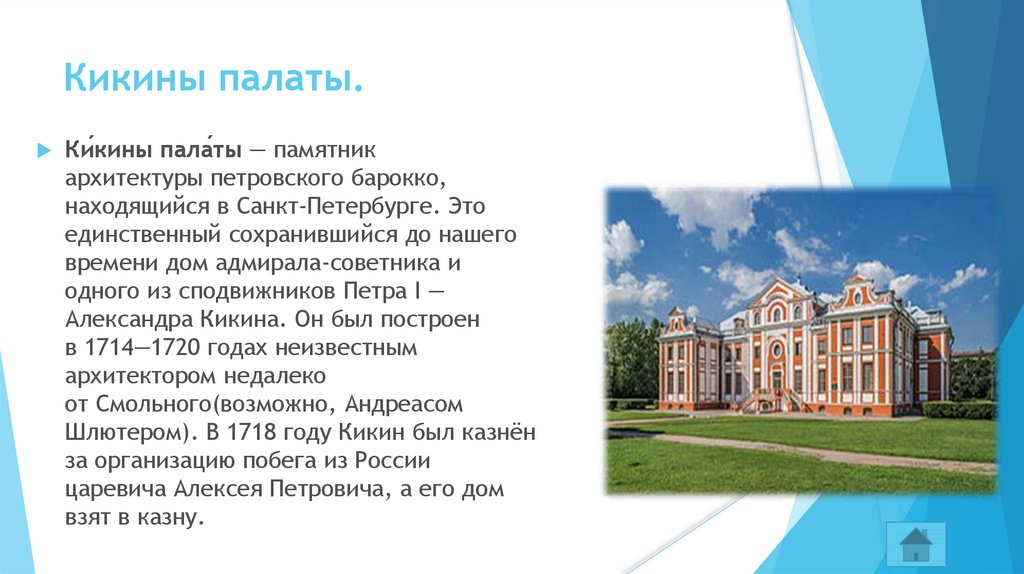

Пётр I скончался в начале 1725 года и к этому времени в Санкт-Петербурге проживало от 25 до 40 тыс. человек. В том же году была основана Академия Наук. Одной из сохранившихся каменных построек первой четверти XVIII века являются Кикины палаты. Они построены в петровском барокко в 1714–1720 годах для Александра Кикина — первого начальника Адмиралтейства.

Александр Кикин, сподвижник Петра I, был казнён в 1718 году по делу царевича Алексея. Палаты построил, вероятно, немецкий архитектор Андреас Шлютер. С 1719 года в них разместилась царская библиотека и коллекция первого в России музея — Кунсткамеры.

Что мы узнали?

Для понимания истории Российской империи следует знать, как строился в 18 веке Санкт-Петербург — новая столица и символ государства на последующие 200 лет. В сообщении на эту тему стоит кратко перечислить значительные постройки: домик Петра I, Гостиный двор, Троицкая церковь, Александро-Невская лавра, Петропавловский собор.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда – пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4

Средняя оценка: 4

Всего получено оценок: 132.

А какая ваша оценка?

Летний дворец Петра I в Санкт-Петербурге Россия

Летний дворец Петра I считается одним из старейших зданий Санкт-Петербурга. Он расположен в очень красивой местности под названием Летний сад. Сад был заложен в начале 18 века, когда Северная столица только основывалась и только начинала развиваться.

Поскольку император Петр I хотел создать атмосферу Версаля, она пригласила для работы над проектом многих известных архитекторов и садовников. На самом деле ему это удалось, и Летний сад остается одним из самых популярных мест отдыха горожан и гостей города.

Проект Дворца

Летний дворец Петра I не пышный. Это довольно скромное здание в стиле барокко, мало похожее на королевский особняк. Он расположен в междуречье Невы и Фонтанки, на месте бывшего особняка шведского майора Эрика фон Конова. Двухэтажное каменное здание было спроектировано Доменико Трезини. Однако первый проект был создан самим императором, а затем архитектор просто редактировал его.

Планировка двух этажей одинаковая. Всего 14 комнат, 2 кухни и 2 внутренних коридора. Комната императора находилась на первом этаже, а второй этаж был отдан его супруге – императрице Екатерине. Хозяева использовали дом только в теплое время – с мая по октябрь. Поэтому стены Летнего дворца тонкие, а окна имеют по одной раме. Фасад дворца украшают 28 барельефов, изображающих моменты Северной войны. Крышу украшает медная лопасть с изображением Святого Георгия, побеждающего змея. Флюгер запускал внутренний механизм ветряной машины, а специальная приборная панель показывала направление и скорость ветра. Этот необычный инструмент Петр заказал в Дрездене.

Фасад дворца украшают 28 барельефов, изображающих моменты Северной войны. Крышу украшает медная лопасть с изображением Святого Георгия, побеждающего змея. Флюгер запускал внутренний механизм ветряной машины, а специальная приборная панель показывала направление и скорость ветра. Этот необычный инструмент Петр заказал в Дрездене.

Внутренний вид Летнего дворца. Фото с сайта

Несмотря на внешнюю простоту, Летний дворец Петра I имел все необходимое. Он читал письма, рассматривал жалобы и встречал своих гостей в известковой комнате. Неподалеку стоял токарный станок, на котором император холодно работал. Кроме того, были спальня, часы, кухня и столовая и огромный актовый зал. Был даже арестантский дом. Внутренний вид дворца воспевал (аллегорически) победу Российской империи над Швецией в Северной войне.

Интересно, что Летний дворец Петра I был оборудован канализацией, самой первой в Санкт-Петербурге. Здание было промыто с трех сторон водой, которая попала в дом через насосы. Поток Фонтанки работал как движущая сила системы. К сожалению, после наводнения 1777 года система прекратила свою работу.

Поток Фонтанки работал как движущая сила системы. К сожалению, после наводнения 1777 года система прекратила свою работу.

Рядом с дворцом было еще одно здание. Он включал в себя Янтарную комнату, огромную библиотеку и кабинет множества различных предметов, собранных Императором. Например, была анатомическая коллекция голландского ученого Фредерика Рюйша, ставшая впоследствии стартовым составом знаменитой Кунсткамеры (Кунсткамеры).

Летний дворец Петра Великого сохранял свою основную функцию загородной резиденции до середины XVIII века. Позже его использовали клерки. Некоторое время дворец оставался заброшенным, что, собственно, и спасло его от возможных перестроек. В 1934 году он стал историко-художественным музеем.

Здание сильно пострадало во время Великой Отечественной войны, но массовая реконструкция, происходившая в 50-х годах 20 века, помогла восстановить дворец. Ныне Летний дворец Петра Великого входит в состав Государственного Русского музея.

Читайте также

Информация об экскурсии

Расписание

| ОТКРЫТО | |

|---|---|

| Среда, пятница-понедельник 1 20:00020 0 | |

| ЗАКРЫТО | |

| Вторник | |

Общественный транспорт

| Адрес | |

|---|---|

| Летний Сад, A | 903 Метро 5 9036 900 способ|

| Гостиный двор | |

| Автобусы | |

| Летний сад (Летний сад) | 46 |

| Летний сад (Летний сад) | К-107, К- 212, К-76 |

Поделиться

Домик Петра Великого в Санкт-Петербурге Россия

Домик Петра Великого в Санкт-Петербурге — первая царская резиденция и вообще первое гражданское здание в город на Неве. Он расположен на Петроградской стороне, недалеко от Троицкой площади.

Он расположен на Петроградской стороне, недалеко от Троицкой площади.

Изба – уникальный памятник деревянного зодчества 18 века. Музей «Каюта Петра I» является филиалом Русского музея. Здесь есть мебель и посуда, личные вещи императора, а также документы о петровской эпохе.

Описание

Здание было возведено солдатами-плотниками за три дня – 24-26 мая 1703 года. 27 мая состоялось празднование нового объединения земель и основания города. Император жил здесь до постройки Зимнего и Летнего дворцов – с 1703 по 1708 г.

Место было выбрано таким образом, чтобы из окон дома были видны бастионы Петропавловской крепости, окрестности и прекрасная Нева.

Дом был построен из сосновых бревен и имел черты голландской и шведской архитектуры. Это одноэтажное здание с двумя комнатами – кабинетом и спальней, и внутренним крыльцом. Дымохода нет, так как Питер жил там только летом. Тесаные бревна были выкрашены под красный кирпич, а крыша была покрыта деревянными досками, имитирующими черепицу. В доме было 17 окон, причем некоторые из них были разделены на несколько сегментов, что было традиционным для архитектурных стилей Норвегии и Швеции. Стены комнат были покрыты парусным полотном, а двери украшены металлическими накладками в качестве украшений.

В доме было 17 окон, причем некоторые из них были разделены на несколько сегментов, что было традиционным для архитектурных стилей Норвегии и Швеции. Стены комнат были покрыты парусным полотном, а двери украшены металлическими накладками в качестве украшений.

Поскольку Император имел воинское звание полковника Преображенского полка, на крыше было установлено деревянное артиллерийское орудие.

История

Первая галерея вокруг Избы Петра Великого была создана по указу императора в 1723 году. Однако защитить дом от сильных наводнений ей не удалось. Именно поэтому в 1784 году Екатерина Великая приказала построить вокруг Хижины прочный корпус с фундаментом и крышей. Поменяли на обдолбанную в середине 19век.

В 1875 году перед зданием был установлен бюст императора работы Пармена Забелло. В том же году была установлена чугунная ограда с двумя золотыми двуглавыми графами. Эти символы Императорской фамилии были убраны во время Октябрьской революции 1917 года.

В 1930 году Домик Петра I был превращен в исторический музей, в котором хранятся некоторые личные вещи и мебель Императора. Имеются также материалы по истории петровской эпохи, в том числе времен Великой Северной войны.

Во время Великой Отечественной войны здание было основательно защищено досками и фанерой, окрашенной в серый цвет. В 1994 году Домик Петра I стал первым музеем, открытым после прорыва Блокады.

В послевоенное время здание было отреставрировано. Кирпичные стены были очищены, окна и двери застеклены. Забор и все внутренние помещения были отремонтированы.

За последние три века набережную несколько раз расширяли, и сегодня историческое здание оказалось отодвинутым от берега Невы.

Читайте также

Информация об экскурсии

Расписание

| ОТКРЫТО | ||

|---|---|---|

| Пн, Ср, Пт-Вс | 18:004 | 00 |

| Четверг | 13:00-21:00 | |

| ЗАКРЫТО | вторник | |

6

Общественный транспорт

0035

5 904 40 3, 6, 40, Т1

49